L'Atlas historique du Québec

Travaux menés par une équipe franco-canadienne animée par Gérard Fabre, chercheur du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à l’Institut Marcel Mauss, École des hautes études en sciences sociales, à Paris, Yves Frenette, titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les migrations, les transferts et les communautés francophones, Université de Saint-Boniface, au Manitoba, et Mélanie Lanouette, coordonnatrice du Centre interuniversitaire d’études québécoises.

Les récits de voyage et de migration que nous sélectionnerons seront publiés au fur et à mesure de leur intégration au chantier La francophonie nord-américaine. Les premiers textes ont été intégrés progressivement à partir de 2018. D’autres, en préparation, suivront et élargiront le champ initial à d’autres périodes, milieux et types de scripteurs. Nous tenons à remercier le CIEQ pour son soutien irremplaçable et pour les compléments iconographiques et cartographiques des récits présentés.

- SOMMAIRE

- Fabre, Gérard, avec la collaboration d’Yves Frenette, Récits de voyage et de migration: une nouvelle anthologie

- Fabre, Gérard, Thérèse Bentzon, une féministe française catholique en Amérique du Nord, 1897

- Gallichan, Gilles, Olivier Robitaille aux États-Unis (Nouvelle-Angleterre), 1837-1838

- Frenette, Yves, Lorenzo Létourneau, un Canadien français au Klondike, 1898-1902

- Parent, Frédéric, Journal de voyage de Léon Gérin à Chicago et dans l’Ouest canadien en 1893

- Fabre, Gérard, Édouard Montpetit en Californie, 1918

- Fabre, Gérard, Le juge Pouliot en Europe, 1894

- Balloud, Simon, Augustin Leroy, un religieux français en exil en Amérique du Nord (1903-1918)

- JAUMAIN, Serge, André Castelein de la Lande: un Belge dans le Grand Nord Canadien au tournant des XIXe et XXe siècles

- LAPORTE, Dominique, Les voyages de la Liaison française au Canada (1924, 1925, 1927): anthologie d’écrits journalistiques

- HALLION, Sandrine, D’un village de Savoie à Haywood au Manitoba: le récit de migration de Jean-Louis Picton (1904-1913)

- Angers, Stéphanie, et Yves Frenette, Du Saguenay au Vermont, le récit d’émigration de Jean Angers, 1916-1920

Based on the work of an international team of scholars led by Gérard Fabre (CNRS researcher at the Institut Marcel Mauss, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), Yves Frenette (Level 1 Canada Research Chair on Migrations, Transfers and Francophone Communities, Université de Saint-Boniface, Manitoba) and Mélanie Lanouette (Coordinator, Centre interuniversitaire d’études québécoises, Quebec City)

We will periodically publish selected travel and migration narratives on then Atlas historique du Québec(CIEQ) website, in La francophonie nord-américaine. The first texts were posted in 2018. Other content,currently being prepared, will follow. It will expand the scope of the collection to cover new periods, contexts and types of authors. We wish to thank the CIEQ for its invaluable support and for providing iconographic and cartographic elements to accompany the published narratives.

- Summary

- Fabre, Gérard, in collaboration with Yves Frenette, Travel and Migration Narratives: A New Anthology

- Fabre, Gérard, Thérèse Bentzon, une féministe française catholique en Amérique du Nord, 1897

- Gallichan, Gilles, Olivier Robitaille aux États-Unis (Nouvelle-Angleterre), 1837-1838

- Frenette, Yves, Lorenzo Létourneau, un Canadien français au Klondike, 1898-1902

- Parent, Frédéric, Journal de voyage de Léon Gérin à Chicago et dans l’Ouest canadien en 1893

- Fabre, Gérard, Édouard Montpetit en Californie, 1918

- Fabre, Gérard, Le juge Pouliot en Europe, 1894

- Balloud, Simon, Augustin Leroy, un religieux français en exil en Amérique du Nord (1903-1918)

- JAUMAIN, Serge, André Castelein de la Lande: un Belge dans le Grand Nord Canadien au tournant des XIXe et XXe siècles

- LAPORTE, Dominique, Les voyages de la Liaison française au Canada (1924, 1925, 1927): anthologie d’écrits journalistiques

- HALLION, Sandrine, D’un village de Savoie à Haywood au Manitoba: le récit de migration de Jean-Louis Picton (1904-1913)

- Angers, Stéphanie, et Yves Frenette, Du Saguenay au Vermont, le récit d’émigration de Jean Angers, 1916-1920

Thérèse Bentzon, une féministe française catholique en Amérique du Nord (1897)

Europe (XIXe-XXe siècles). Sous la direction de Gérard Fabre, Yves Frenette et Mélanie Lanouette

Atlas historique du Québec - La francophonie nord-américaine

Tous droits réservés. Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)

Dépôt légal (Québec et Canada), 1er trimestre 2018.

ISBN 978-2-921926-65-2 (PDF) - 978-2-921926-64-5 (HTML)

Du dépouillement de bibliographies récentes sur les récits de voyage, il ressort que la place des femmes dans la production de ce type de récit commence à être systématiquement réévaluée à partir des années 1990. Les études féministes consacrées à ce sujet deviennent abondantes au point de susciter des bilans à la fois synthétiques et programmatiques (Irvine, 1999).

Pour le domaine francophone, un premier coup de sonde avait recensé 183 récits de voyages publiés par 102 Françaises au XIXe siècle (Monicat, 1992). Une estimation plus exhaustive dépasse largement cette approximation initiale: le nombre de récits de voyageuses publiés en français durant ce siècle oscillerait, en fait, entre 5 000 et 6 000 (Estelmann, Moussa et Wolfzettel, 2012).

L’ampleur de cette production ne manque pas de chambouler les habitudes d’un milieu universitaire plutôt tourné vers les récits de voyage au masculin, commis par des auteurs renommés (Chateaubriand, Nerval, Théophile Gautier, Loti, etc.): il ne suffit plus, dès lors, d’alimenter un discours critique bien rodé sur un genre littéraire reconnu.

S’agissant de l’aire nord-américaine, la majorité des travaux portent sur des récits en anglais – qu’ils soient de voyage ou de migration – autour de figures de proue de l’écriture féminine (Bird, 1856; Lady Dufferin, 1891; Martineau, 1837; Moodie, 1852; Trollope, 1832). Les écrits analogues en langue française ne sont pas négligés. Certains ouvrages présentent une visée panoramique pour les récits parus en France (Lapeyre, 2007). Selon une perspective comparable, les écrits publiés par des femmes au Canada français sont traités dans le chapitre VI d’un livre consacré à cette aire géographique (Rajotte, 1997). Dès lors, le mot «voyageuse» ne peut plus être banni du vocabulaire courant. On sait ainsi que plusieurs Canadiennes françaises ont relaté ou confié leurs impressions de voyage en Europe, en Afrique du Nord ou dans l’ensemble de l’Amérique du Nord (Hare, 1964). Les spécialistes du domaine connaissent les noms de Philomène Legault (1897) et de Célina Bardy-Valin (1909), ainsi que celui d’Émilie Tremblay, dont les souvenirs ont été recueillis par le père Bobillier (1948). Quant à la Franco-Américaine Corinne Rocheleau-Rouleau (1996 [1948]), elle utilise la forme romanesque pour dépeindre l’installation de sa famille à Worcester, Massachusetts, à partir de 1878. Plus tard, le journal non publié d’Anne-Marie Palardy sur ses voyages en Europe (1909-1910) fera l’objet d’une monographie (Bertho-Lavenir, 2011).

La Française Thérèse Bentzon (1840-1907) fait partie des auteures redécouvertes à l’occasion de cet aggiornamento (West, 1987; Clark, 1991; Monicat, 1999; Chew, 2000; Sieffert, 2008). Un article récent inscrit son parcours dans une lignée féministe de voyageuses dont la notoriété est liée à l’essor considérable des médias à l’époque (Fabre, 2017). Il s’avère que cette écrivaine catholique, critique littéraire à la Revue des Deux Mondes, fut sollicitée par la presse américaine, signe de la reconnaissance qu’elle acquit alors dans les milieux journalistiques et littéraires, en Angleterre comme aux États-Unis: par exemple, elle répondit en mars 1896 à une interview (selon son propre terme) d’une revue importante, The Forum (Bentzon, 1898a, 334).

Née sous le patronyme «de Solms» (il faudrait dire «von Solms», puisque son père est allemand, sa mère d’origine danoise), Thérèse se marie en 1856 avec Alexandre Blanc: elle n’a que seize ans. L’année suivante, un enfant naît de ce mariage arrangé, comme c’est souvent le cas à l’époque. Mais peu après, à l’âge de dix-neuf ans, Thérèse se sépare de son époux. Prenant pour nom de plume celui de son grand-père danois, le major comte Adrian Bentzon, elle signe «Th. Bentzon» ses nombreux ouvrages qui, pour la plupart, réunissent des articles parus préalablement dans la Revue des Deux Mondes. Avec le soutien de George Sand, c’est en 1872 qu’elle entre dans ce périodique coté en tant que critique littéraire, pour en devenir un pilier en se spécialisant dans le domaine des littératures et civilisations anglophones. Polyglotte, elle est également une traductrice prolifique. Elle traduit et commente un grand nombre d’auteurs britanniques et américain, parmi lesquels Rudyard Kipling (Bentzon, 1892), Mark Twain (Bentzon, 1872c), Henry James (Bentzon, 1883), Walt Whitman (Bentzon, 1872a), Robert Louis Stevenson (Bentzon, 1888a), le poète Hamlin Garland (Bentzon, 1900), la féministe anglaise Sarah Grand et son livre The Heavenly Twins (Bentzon, 1898a: 323), la romancière américaine Grace King (Bentzon, 1893), l’antiféministe Mrs Humphrey Ward (Bentzon, 1889), ainsi que Ridder Haggard (Bentzon, 1888b), Sarah Orne Jewett (Bentzon, 1890), Bret Harte (Bentzon, 1872b-1873), Sidney Lanier (Bentzon, 1898b) et Edward Bellamy (Bentzon, 1891). Elle traduit aussi des auteurs de langue allemande, tel Leopold von Sacher-Masoch, dont elle commente l’œuvre dans la Revue des Deux Mondes (Bentzon, 1875).

À la fin de sa vie, Thérèse est l’une des fondatrices du prix Vie Heureuse, qui voit le jour le 4 décembre 1904, un an après le Goncourt. Ce prix, créé à l’initiative d’Anna de Noailles, prend en 1922 le nom de Femina. Thérèse est pressentie pour en être la présidente, ce qu’elle refuse pour raison de santé. La puissante maison d’édition Hachette apporte son soutien financier à l’entreprise (Ducas, 2003; Irvine, 2008).

participe au jury du Prix Vie Heureuse (aujourd’hui Prix Femina)

créé le 4 décembre 1904.

Grande voyageuse, Bentzon sillonne d’abord l’Europe (Angleterre, Allemagne et Russie), puis se rend fréquemment en Amérique du Nord. Ses séjours américains, effectués entre 1893 et 1899, durent parfois plusieurs mois d’affilée: c’est sans conteste, dans cette partie du monde, la voyageuse française la plus assidue de l’époque, ce qui donne du poids à ses écrits. Ces derniers contiennent souvent des observations ethnographiques, par exemple les descriptions du salon d’Anne Fields à Boston, des écoles féminines comme Bryn Mawr et Harvard-Annex, ou encore de Hull-House, le foyer pour immigrants fondé en 1889 à Chicago par Jane Addams, l’une des initiatrices du mouvement de réforme urbaine. Cet intérêt pour les expériences sociales innovantes apporte à ses récits de voyage un caractère monographique non dénué d’une dimension critique. Sa vaste culture littéraire anglophone est un atout indéniable pour Bentzon, mais ce n’est pas le seul: sa proximité avec les modes de sociabilité anglais et américains la familiarise avec le reportage, un mode d’écriture journalistique alors plus courant en Angleterre et aux États-Unis qu’en France. Elle pratique aussi l’interview, qu’elle retranscrit en mode indirect ou direct, mais sans guillemets. Elle livre un plaidoyer en faveur de cette technique que l’Europe continentale et la France sont certes en train de s’approprier, mais non sans résistances farouches: l’interview, soutient-elle, a longtemps été en France «inconnue et méprisée sur sa seule réputation […].» (Bentzon, 1898a: 332) Or elle en défend l’utilité, sans pour autant cautionner les abus d’interviewers paresseux ou malveillants, tentés de simplifier, voire de déformer les propos recueillis. Car elle tient au respect de la vie privée des gens et des familles honorables (Bentzon, 1898a: 332). Tous ces facteurs expliquent qu’elle soit sollicitée par des journalistes américains désireux de sonder l’opinion d’Européennes à travers une femme qui maîtrise parfaitement leur langue.

La société américaine est généralement décrite avec bienveillance par Bentzon, mais non sans recul critique. Thérèse se préoccupe du sort réservé aux femmes et considère que l’Europe devrait tirer une leçon des lois américaines qui ont permis de rapprocher les conditions des deux sexes, pourtant si éloignées au départ. Dans Choses et gens d’Amérique, elle note «l’intelligence toute virile des dames américaines» et souligne «la domination hardiment affichée de la femme» (Bentzon, 1898a: 298), «la forte éducation que reçoit la jeune Américaine, [qui] convient particulièrement à celles qui, par la suite, choisissent le célibat. La demoiselle, aux États-Unis, est infiniment au-dessus de toutes ses pareilles européennes; dégagée des chaînes qui rendent souvent pitoyable et ridicule la vieille fille française […].» (Bentzon, 1898a: 314-315)

Les extraits retenus pour l’anthologie électronique concernent le voyage entrepris par Bentzon durant l’année 1897, d’abord en Nouvelle-Angleterre, puis au Québec (Bentzon, 1899). Suivant la suggestion faite à bord du paquebot la Champagne par l’abbé Henri-Raymond Casgrain (1831-1904), alors que ce dernier retourne au pays (Brunet, 1995), le récit de la journaliste de la Revue des Deux Mondes commence par une description détaillée des couvents québécois dans lesquels elle-même a vécu ou, tout au moins, passé suffisamment de temps pour recueillir les propos et réflexions des religieuses. Il s’agit d’une véritable enquête, en ceci que le but de Thérèse consiste à compléter ses études sur la situation des femmes en Amérique: elle garde toujours à l’esprit ses observations antérieures sur la condition féminine aux États-Unis, et sa comparaison avec la vie des couvents américains ne manque pas d’intérêt pour saisir à la fois ce qui distingue et ce qui rapproche les deux sociétés, au-delà même du fait d’appartenir à une congrégation religieuse féminine. Ce long séjour lui permet également d’approfondir ses liens avec des femmes journalistes, notamment Joséphine Marchand-Dandurand (Marchand, 2000) et Françoise (pseudonyme de Robertine Barry) (Carrier, 1988; Beaudouin, 2011), et de fréquenter un espace mondain consacré à la promotion sociale et culturelle de la femme, «la société féminine des antiquaires». Cette dernière se réunit au château Ramezay, sous la haute autorité de lady Aberdeen, l’épouse du gouverneur général du Canada et l’une des animatrices du Congrès international des femmes organisé à Paris en 1900. Les contacts amorcés entre les Conseils nationaux canadien et français mis en place en vue de ce congrès trouvent d’ailleurs leur source dans les voyages effectués au Canada par Bentzon (Savoie, 2004; Savoie, 2014).

Thérèse ne s’en tient donc pas à une démarche intellectuelle et ne se contente pas du seul exercice théorique de la comparaison. Elle intervient, en effet, comme une médiatrice qui suscite des rencontres, des liaisons transatlantiques entre des femmes distinguées par ses soins: «Si j’ai réussi à rapprocher les meilleures d’entre les Américaines et les meilleures d’entre les Françaises, je ne demande pas d’autre récompense.» (Bentzon, 1898a: 294) Elle compte favoriser en cela une prise de conscience féministe en France, le combat des femmes d’Amérique devant servir d’aiguillon. Pour y parvenir, elle s’appuie sur la presse des deux côtés de l’Atlantique, elle «parle» aux Américaines dans leurs journaux et magazines, et réciproquement aux Françaises dans un périodique qu’affectionne la bourgeoisie en quête d’informations et d’études internationales, la Revue des Deux Mondes.

Bentzon est proche, idéologiquement, du directeur de ce périodique, Ferdinand Brunetière: figure majeure du courant libéral conservateur, ce dernier se convertit à la fin de sa vie à la religion romaine (Compagnon, 1997). Les écrits de Thérèse sont parsemés d’indications et de réflexions qui dénotent la foi d’une catholique pratiquante. Cette inclination religieuse joue un rôle décisif dans son approche comparative de l’Amérique du Nord. En effet, la voyageuse met en avant le pôle canadien-français: elle y voit une société ouverte au changement, au bon sens du terme, car cet élan réformiste nord-américain est tempéré par un catholicisme protecteur des saines traditions. Pour elle, le Canada français, associé aux meilleurs côtés de la civilisation britannique, concrétise une voie médiane, où se développe tout particulièrement l’embryon prometteur d’un féminisme au ton plus modéré et au style plus délicat que celui qui a cours aux États-Unis. Ce pôle lui paraît incarner une modernité de bon aloi, mieux ancrée dans une histoire nationale qui donne sens à la société, de haut en bas de l’échelle sociale, fait office de ressource spirituelle et s’appréhende comme un facteur permanent de régénération. Ce faisant, le Canada français présente une alternative aux excès américains, mais qui n’exclut pas une entrée réussie dans la modernité: même s’il n’est pas à l’abri de tendances passéistes – celles qu’on retrouve trop souvent dans la réaction catholique européenne –, il concilie in fine modernité et tradition, changement et continuité. Dans ses descriptions du rôle des femmes dans les salons de Québec et surtout de Montréal, on ressent une empathie pour ce que la critique littéraire assimile à un bastion avancé de la modernité: le féminisme s’y trouve justifié parce qu’il affiche sans ostentation son bon goût. Le sourire aimable de dames charmantes, leur modération idéologique, leur discrétion vestimentaire, et même l’espièglerie dont elles font preuve avec parcimonie, tout cela ne déroge en rien à la bienséance des lieux mondains. De part et d’autre de l’Atlantique, la place occupée par des femmes chrétiennes, issues de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie cosmopolites, se révèle déterminante si l’on veut comprendre la lente pénétration du féminisme au cœur de certaines sphères dirigeantes. Ainsi, la complicité qui se noue entre Bentzon et ses interlocutrices canadiennes-françaises repose largement sur un terreau commun, catholique, libéral et mondain.

Paris: Calmann Lévy, 1899, 320 p.

Extraits de Nouvelle-France et Nouvelle-Angleterre, 18991Note préliminaire: de courtes notes biographiques sont réservées à des personnages contemporains de l’auteure ou peu connus du public; parmi les contemporains évoqués, certains n’ont toutefois pu être identifiés plus précisément.

Dans la première section de son livre, intitulée «Les femmes du Canada français», Th. Bentzon commence par évoquer sa rencontre en mars 1897 avec l’abbé Casgrain à bord de la Champagne, le navire de ligne qui les conduit vers l’Amérique du Nord. Elle ne tarit pas d’éloge sur «ce pèlerin annuel aux pays d’Europe» (p. 2), «l’un des représentants les plus distingués de l’Amérique française» (p. 1). Elle décrit longuement son aspect physique (p. 2-3), note l’attachement qu’il porte à Wilfrid Laurier, «le ministre à la fois catholique et libéral, objet d’un double dévouement de la part de ce Canadien très éclairé, supérieur à toute étroitesse.» (p. 3) C’est grâce à cet homme d’église que Bentzon entre en contact avec «les personnalités les plus marquantes de cette province de Québec, française autant pour le moins que la France elle-même.» (p. 5) Casgrain joue pleinement le rôle d’informateur qui oriente d’emblée la quête de la voyageuse: informateur idéal capable de devancer ses pensées et de tracer le chemin qui mènera l’écrivaine française à visiter un grand nombre de couvents pour comprendre la condition des femmes au Québec, ces «Américaines du Canada» (p. 5). Ainsi rencontre-t-elle les religieuses de l’Hôtel-Dieu de Québec, où elle passe plusieurs semaines, se mêlant à la vie des Hospitalières.

[Les Hospitalières de Québec] m’avaient logée dans une grande chambre blanchie à la chaux, commode et bien chauffée, dont les deux fenêtres très hautes, aux lourds volets de bois brun, au double châssis vitré, donnaient sur le Saint-Laurent. Je partais de là pour explorer les curiosités des environs; pour aller voir à Lorette les derniers Hurons ou pour reconnaître en Sainte-Anne de Beaupré une succursale de Sainte-Anne d’Auray; pour rendre aussi des visites en ville, comme si j’eusse été tout de bon naturalisée Québecquoise. Les jours de pluie, je les passais à lire, ayant sous la main toute une bibliothèque canadienne que m’avaient composée des amis: l’excellente Histoire du Canada en trois volumes de Garneau, les Poésies d’Octave Crémazie, ce libraire de la rue de la Fabrique chez qui tous les esprits distingués de Québec se donnèrent longtemps rendez-vous, très fin lettré lui-même, et avant tout patriote. […]

Je me plongeai aussi dans le charmant roman de M. de Gaspé, les Anciens Canadiens, où revit la société de la Nouvelle-France sous la plume piquante et facile de ce gentilhomme d’autrefois, lequel à ses qualités de conteur joignait les mérites d’un patriarche, car il laissa cent quinze enfants et petits-enfants. D’autres livres encore appartenant à la littérature locale et plus intéressants par le fond que par la forme souvent incorrecte, furent feuilletés le soir à la clarté d’une modeste petite lampe. Je devrais parler surtout des manuscrits précieux, annales de l’Hôtel-Dieu, lettres jaunies, parchemins vénérables tirés des archives des religieuses et que celles-ci me permirent de regarder.

Il n’était pas jusqu’à l’heure du repas frugal servi trois fois par jour dans le réfectoire des pensionnaires, qui ne me fournit pas quelques sujets d’étude. Ces veuves et ces demoiselles à demi retirées du monde me faisaient, tout en causant, pénétrer à leur insu dans l’intimité du pays. L’esprit catholique et français s’y affirme partout, chez les plus humbles comme chez les plus intelligents; j’étais seule étrangère et je n’avais nullement le sentiment de l’être; il me semblait avoir élu domicile dans un couvent de Bretagne ou de Normandie, au milieu d’excellentes dames de province. Autour de nous glissaient les sœurs converses de leur pas léger, versant les boissons anodines qui remplacent le vin, servant de petits plats que je trouvais délicieux, surtout depuis qu’étant entrée un matin dès l’aube dans l’office j’avais trouvé la sœur Saint-I… à genoux comme le bon frère que Murillo a élevé au-dessus de terre dans le ravissement de l’extase, tandis que les anges font la cuisine à sa place2Il s’agit d’un tableau exposé au Louvre, La cuisine des anges, du peintre espagnol du XVIIe siècle Bartolomé Esteban Murillo, sur lequel un frère chargé des cuisines est surpris par le supérieur du couvent en train d’assister avec émerveillement à la préparation du repas par des anges..

Mais le plus beau moment de la journée était l’heure des grands couchers de soleil qui incendient le Saint-Laurent. Je sortais sur le balcon de bois, occupant toute la longueur du bâtiment énorme où ma chambre était située, et je l’arpentais sans me lasser, perdue dans la beauté du spectacle et aussi dans d’interminables songeries que favorisait le calme argenté qui précède la nuit. Le port, les docks, les bassins, le bâtiment pseudo-grec de la douane, tout cela s’enveloppait peu à peu d’ombre et de silence. On ne voyait plus le drapeau anglais flotter au-dessus de cette ville française, anomalie choquante pour moi seule d’ailleurs. Nous ne pouvons qu’à grand’peine [sic], ici où la haine de «la perfide Albion» est un trait national, nous rendre compte des deux sentiments, inconciliables à notre gré, qui existent chez les Canadiens. Ils restent sur beaucoup de points pareils à des Français d’avant 89, tout en acceptant un protectorat qui n’a rien d’importun, sauf le devoir de se lever et de se découvrir quand retentit le God save the Queen.

Le poète Fréchette3Louis-Honoré Fréchette (1839-1908), poète, dramaturge, journaliste et député fédéral (libéral) de Lévis (1874-1878). a exprimé ce phénomène en vers dont je ne me rappelle que le sens. C’est un père qui fait l’éloge pompeux du drapeau anglais à son fils et qui l’invite à s’incliner devant lui. L’enfant écoute en silence, puis il dit timidement:

- Nous en avons un autre à nous?

- Oh! répond le père, celui-là il faut le baiser à genoux!

En effet le pavillon britannique déployé sur la citadelle n’offense personne, et cependant quand, pour la première fois depuis bien longtemps sous le second Empire, un navire de guerre français [La Capricieuse, en juillet 1855] entra pacifiquement dans la rade de Québec, tous les villages ensemble vinrent de très loin saluer ceux qu’ils appellent toujours «nos bonnes gens». Ce fut une allégresse générale; on se disputait l’équipage pour lui faire fête. Un vieillard, retenu dans son lit par la maladie, voulut qu’on lui amenât un des officiers et, le priant de se mettre en pleine lumière, le regardant longuement avec attention, il lui dit ces paroles touchantes:

- Que je voie les yeux qui ont vu le vieux pays!

Le Canada me fait penser à de certaines veuves qui, après un orageux mariage d’amour, trouvent dans leur seconde union la sécurité, la paix, beaucoup d’avantages matériels et qui répondent à de bons traitements par une reconnaissance suffisante, mais dont le cœur, malgré tout, reste à celui qui, en dépit de ses torts, sut se faire adorer. Elles ne voudraient pas recommencer ce beau temps de la jeunesse, il leur a coûté trop cher! mais elles soupirent en y songeant, et elles regrettent jusqu’à leurs souffrances. (p. 20-23)

Thérèse visite d’autres établissements religieux, tel l’asile du Bon-Pasteur à Québec qui abrite deux écoles élémentaires et académiques dirigées par les Servantes du Cœur Immaculée de Marie. Elle s’entretient avec la supérieure générale, mère Marie du Carmel, ainsi qu’avec plusieurs membres de la congrégation. Elle fait observer leur «beauté majestueuse rehaussée par les longs vêtements noirs, par la coiffe surtout, si pittoresque, qui encadre de blancheur tout le visage et forme sous le menton comme un large rabat.» (p. 48)

On remarquera que je parle souvent de belles et très belles religieuses; il est vrai que je n’en ai jamais vu autant qu’en Canada, ce qui équivaut à dire que le type féminin y est beau en général et qu’une élite entre les femmes se donne à la vie de couvent. (p. 48)

Le Bon-Pasteur de Québec compte aujourd’hui dix-neuf maisons, tant au Canada qu’aux États-Unis. Les communautés canadiennes de différents ordres fixées aux États-Unis se proposent une mission toute patriotique, celle de veiller à ce que leurs compatriotes émigrés ne soient pas absorbés par d’autres races. Elles contribuent aussi à empêcher que prédomine sans mesure le catholicisme américain proprement dit qui est surtout représenté, on le sait, par l’élément irlandais. (p. 50)

Thérèse visite le couvent de la rue de la Chevrotière, dans le faubourg Saint-Louis, qui recueille des femmes isolées en détresse, «des épaves de tous les coins du globe» (p. 54).

L’ordinaire des repas est copieux; là encore le régime du couvent catholique s’éloigne du pénitencier protestant, qui se propose scientifiquement d’atténuer les forces physiques. (p. 58)

Puis c’est dans le couvent des Sœurs grises de la Charité qu’elle se rend.

Un vol de blondes tourterelles, voilà comment m’apparaissent les Sœurs grises de la Charité à Québec, dans le jardin de leur maison. Elles ont le plus charmant habit du monde, d’un gris café au lait très doux, la jupe de camelot drapée comme celle des ménagères de Chardin, avec un camail noir à capuchon et, sous le petit bonnet de gaze noire, une bande de mousseline blanche qui forme sur le front un double rouleau. Toutes, qu’elles soient Canadiennes ou Anglaises, sont sveltes, minces, élégantes; toutes me semblent jeunes, peut-être parce qu’elles meurent assez vite au rude métier qu’elles font; éducatrices, gardes-malades [sic], berceuses, embrassant tout le cercle de la charité, dirigeant avec cela un pensionnat très fréquenté par les jeunes filles de la bourgeoisie française et britannique. Quelqu’un leur disait devant moi:

- C’est entre vous une émulation repréhensible [sic] à qui mourra la première!

Et elles riaient sans dire non, pressées en effet de partir, par l’ardeur d’une foi inexprimable qui leur montre le ciel tout près, comme si elles n’y étaient pas dès ce monde! […]

Si les sœurs vivent de peu, leurs enfants sont bien logés, bien soignés. J’en juge par les dortoirs, les classes, la salle de bains, la lingerie admirablement tenue depuis vingt ans par une infirme qui n’a qu’une main!

Rien chez les sœurs grises ne m’a intéressé autant que l’asile de garçons, Nazareth, situé en face du couvent même. C’est une ancienne caserne où les glacis abandonnés de la garnison servent de promenoir et, le jour où j’y suis reçue, l’école paraît encore singulièrement militaire. On m’introduit dans une longue galerie à l’entrée de laquelle un factionnaire de dix ans monte gravement la garde. Il y a là une brigade de gamins en train de faire l’exercice. […]

On compte deux cent garçons à Nazareth; il y a autant de petites filles dans le couvent. Elles me sont présentées en bel uniforme du dimanche, l’emblème du Sacré-Cœur sur la poitrine, dans la grande salle de réception. Toute la troupe est armée de bâtons et les exercices de callisthénie [gymnastique] se succèdent avec un ensemble étonnant, comme les figures compliquées d’un ballet. Ce ne sont pas tous des enfants pauvres proprement dits; beaucoup de familles trop nombreuses sont obligées d’avoir recours à l’asile; la ville entière a des motifs de reconnaissance envers les Sœurs grises. Elles enseignent aux petites filles une foule de métiers. Parfois elles réussissent à faire entrer les plus intelligents des garçons au séminaire pour des études complètes; quelques-uns, des externes, reviennent chaque jour prendre leur repas sous ce toit qu’on peut bien appeler maternel. Mais c’est dans la maison mère de Montréal qu’il faut surtout voir fonctionner les infatigables Sœurs grises. Là elles semblent vraiment avoir pris possession de toutes les misères humaines.

J’ai été accueillie par la propre sœur de l’abbé Casgrain4Il s’agit de Julie-Virginie Casgrain (1835-1898), dont la mère, Élisabeth-Anne, descend de la famille Baby., décédée depuis et qui a dû laisser dans la communauté un vide irréparable. Sœur Baby, comme on l’appelait du nom très considéré de sa famille maternelle5Note de Thérèse Bentzon: «Baby est la transformation de Batbie, nom de Gascogne, importé au Canada par un officier du fameux régiment de Carignan-Salières.», réalisait le type même de la religieuse grande dame et savante organisatrice; c’est elle qui m’a conduite, avec les plus intéressants commentaires, à travers tous les détails de cet immense refuge de vieillards, d’incurables, d’infirmes de toutes sortes et d’enfants trouvés. (p. 60-66)

Bentzon évoque alors la figure de la fondatrice de la maison mère des Sœurs de la Charité de Montréal, communément appelées Sœurs Grises, Marguerite d’Youville (1701-1771), ainsi que les dégradations dans le recrutement des colons venus de France à partir de 1669.

La guerre [franco-anglaise] contribua aussi à l’altération des mœurs, sinon dans les campagnes, presque intactes aujourd’hui encore, du moins dans les villes; bref, les naissances illégitimes se multiplièrent peu à peu et aussi les infanticides, la honte qui s’attachait à de certaines faiblesses conduisant les coupables aux dernières extrémités. (p. 67)

L’administration des biens de la communauté [des Sœurs grises] n’est pas la moindre besogne des religieuses. Il faut voir les grands livres de l’économat tenus par elles seules. Les couvents de femmes au Canada sont, de l’aveu des juges compétents, très supérieurs sous ce rapport aux couvents d’hommes. Ceux-ci se sont mis quelquefois dans l’embarras, tandis que l’administration des religieuses est impeccable (chose à considérer au point de vue féministe). (p. 69)

Il n’existe pas un service de l’Assistance publique bien organisé comme chez nous. Les Sœurs grises ne vivent que de ce qu’elles possèdent en propre, de ce qu’elles gagnent et des aumônes de quelques particuliers, sans subvention de l’État, accablées au contraire d’impôts très lourds. (p. 70)

Nous sommes au niveau de la ville basse de Québec. Elle aussi, comme les escarpements de la citadelle, a ses annales guerrières; c’est là qu’échoua la tentative hardie faite par les États-Unis au lendemain de leur Révolution pour entraîner le Canada dans les mêmes voies. Un instant la colonie eut à portée de la main son indépendance; elle n’en voulut pas. Les classes dirigeantes ne trouvaient aucun avantage à entrer dans une confédération étrangère et protestante où s’effacerait leur nationalité; elles préférèrent, puisqu’il fallait opter, rester fidèles à une monarchie si lointaine qu’elle était par cela même moins menaçante pour les vieilles institutions catholiques et françaises. Québec, la capitale, fut le foyer de ce mouvement réactionnaire; elle trancha la situation tandis que le reste du pays se partageait entre les Américains vainqueurs et les Anglais aux abois, ce qui fut très près de produire une guerre civile. J’aperçois du bateau le quartier Champlain, défendu alors par des batteries et par des barricades, le bout de la vieille rue du Saut-au-Matelot où le fameux Arnold6Le colonel Benedict Arnold (1741-1801). eut la jambe fracassée, et cette autre petite rue où tomba mort Montgomery7Le général Richard Montgomery (1738-1775).. Sans la résistance dont cet événement fut le prélude, le Canada serait aujourd’hui République.

- Vous vous êtes battus pour rester colons au lieu de passer à l’indépendance. Soyez donc esclaves! dit durement La Fayette aux gentilshommes canadiens prisonniers à Boston.

Il ne comprenait pas. Les Canadiens ne sont esclaves que de leurs croyances et de leurs préjugés. Les excès de notre révolution seuls ont pu les consoler de ne plus être à nous. Ambitieux de garder les vieilles coutumes, comme d’autres peuvent l’être d’acquérir de nouveaux droits, ils mènent encore la vie patriarcale et se montrent par conséquent favorables aux monarchies. L’intervention d’un Dieu paternel et protecteur se mêle à tous les faits enregistrés dans leur histoire, qu’il convient de lire comme la légende dorée, car chaque succès sous la plume des Jésuites est un miracle salué d’un Te Deum, et chaque revers est accepté comme châtiment avec respect et componction. (p. 83-85)

Dans une embarcation baptisée Saguenay, Thérèse vogue sur le Saint-Laurent: défilent sous ses yeux le «panorama grandiose de la rade» (p. 85) de Québec, le village de Beauport, «la cataracte écumeuse de Montmorency» (p. 85), «la côte fertile de Beaupré» (p. 85), «le sommet du mont Sainte-Anne» (p. 85); plus loin, l’île aux Coudres (p. 100), occasion pour elle de rappeler les Légendes canadiennes, recueillies par l’abbé Henri-Raymond Casgrain (p. 100). Sur le bateau, on apprend la victoire des libéraux de Félix-Gabriel Marchand aux élections de mai 1897 pour l’Assemblée législative du Québec. Ce succès suit de peu la conquête du pouvoir fédéral par Wilfrid Laurier et le Parti libéral du Canada en juin 1896. Le Parti conservateur du Québec ne s’en remettra pas et disparaît en 1936, alors que les libéraux du Québec – une province réputée conservatrice – entament un règne de près de quarante années sans interruption.

Un petit groupe [sur le Saguenay] cependant s’efface et reste sombre. Pourquoi? C’est qu’il représente les conservateurs, battus à plate couture; depuis l’existence de la Confédération jusqu’en 1886, ils avaient été constamment au pouvoir; ensuite les libéraux ont gagné du terrain et cette fois ils emportent plus de trente sièges [en fait, cinquante-et-un]. En présence de la consternation peinte sur les visages, je m’inquiète comme si l’on eût annoncé le succès du radicalisme dans une Chambre française, car je ne suis que fort peu au courant des nuances infiniment faibles qui en Canada distinguent l’un de l’autre les deux partis opposés. Au fait je ne sais rien, sauf que, les dimanches précédents, le prône de la grand-messe à Québec m’a paru avoir pour but de diriger plus ou moins discrètement les élections [en faveur des candidats conservateurs]. Je m’informe donc:

- Le mal est-il si grand?

- Ah! certes, oui, l’opposition triomphe partout.

- L’opposition à quoi? Auriez-vous un parti rouge?

- Pas comme vous l’entendez, mais pourtant…

- Ce M. P…8Honoré Petit (1847-1922), député conservateur de Chicoutimi-Saguenay, devenu transfuge libéral. tant acclamé serait-il un personnage dangereux?

- Mon Dieu! … il avait été élu comme conservateur en 1892.

- Et depuis lors il a tourné casaque?

- Non… seulement il est devenu libéral, c’est-à-dire qu’on lui a opposé un adversaire plus conservateur que lui, et il a battu celui-là avec trois cents voix de majorité!

Les titres de libéraux et de conservateurs sont donc ici tout à fait relatifs. (p. 115-116)

[…] je m’endors dans un mauvais lit, après avoir essayé de découvrir ce que je sais être l’entrée de Saguenay, mais la nuit a peu d’étoiles; je vois seulement flamboyer de loin un phare flottant, et j’ai l’impression que nous nous enfonçons dans une espèce de gorge très noire. Puis je rêve que je suis dans un marché de Basse-Normandie, les j’avions, les j’étions me sonnent aux oreilles avec une même épithète, le maudit, répétée je ne sais combien de fois. Sous le respect que je vous dois revient souvent dans un récit embrouillé qui doit être celui du grand événement de la veille. Enfin j’entends:

- Ous qu’il est? Je m’en vas le quérir (prononcé cri).

J’entends aussi que le candidat malheureux était à bord comme son rival, mais qu’il est descendu en route pendant la nuit. J’entends bien d’autres choses. Les cloisons sont si minces et le député de Chicoutimi et Saguenay est couché dans la cabine proche de la mienne. Ses féaux électeurs sont venus de grand matin lui faire leur cour en bottes fortes.

C’est un personnage important que le député de Chicoutimi et Saguenay. M. l’abbé Huard9L’abbé Victor-Alphonse Huard (1853-1929), auteur de divers manuels (zoologie, botanique, géologie, minéralogie, etc.), administrateur et professeur du séminaire de Chicoutimi (1875-1901)., qui a de l’humour et de la gaieté, a très bien expliqué qu’il représente à la Chambre des communes du Canada la division électorale la plus étendue qu’il y ait dans l’univers, tout ce territoire qui comprend la vallée du lac Saint-Jean, celle du Saguenay et la côte de Labrador jusqu’au Blanc-Sablon.

- Il est vrai, ajoute le supérieur du séminaire, que cette région est inhabitée en grande partie et le sera jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place sur le reste du globe.

Mais ne trouvez-vous pas distingué d’être le représentant des solitudes? (p. 117-118)

Il me serait presque impossible de donner à mes lecteurs une idée juste et vivante de la société contemporaine au Canada français, sans leur rappeler en même temps sur quelles bases s’est établie cette société, quels éléments sont entrés dans sa formation. Au fond c’était et c’est encore en miniature la société française de l’ancien régime. […] la seigneurie, dans l’acception féodale du mot, est aujourd’hui la paroisse, et l’organisation paroissiale demeure la base de l’organisation municipale, l’érection de la paroisse religieuse précédant la constitution de la municipalité. […] Ceci suffit à indiquer la prépondérance que conserve le clergé, prépondérance dont il ne faudrait peut-être pas qu’il abusât dans l’avenir, car la dîme et certaines autres taxes réclamées par l’Église commencent à paraître onéreuses.

Le curé détient les registres de l’état civil, il a le droit de visiter les écoles de sa paroisse et d’en examiner les livres. Sa situation présente est à peu près celle qu’il possédait chez nous avant la Révolution. Et, dès leur bas âge, les enfants apprennent que le peuple canadien, cédé à l’étranger, non pas conquis, doit exister encore à l’action bienfaisante du clergé, du prête patriote qui seul ne l’a pas abandonné: on lui dit que se dévouer à l’Église entre pour une large part dans cette devise gardée par un castor sur les armes nationales: Je me souviens. (p. 149-150)

Les jeunes filles canadiennes rappellent encore les descriptions de Kalm10Pehr Kalm (1716-1779), explorateur et botaniste suédois qui fit le récit de son voyage aux États-Unis et au Canada (traduit en anglais en 1770 sous le titre: Travels into North America).. Moins émancipées que les autres Américaines, elles sortent seules cependant et ont des privilèges dont ne jouissent pas les Françaises de leur âge. J’eus la bonne fortune à Québec de les voir réunies en grand nombre pour une fête qui, plus qu’aucune autre, était de nature à les faire valoir: un impresario yankee avait monté avec leur concours ce qu’il appelait la parada. Ce joli spectacle fut donné au profit d’une milice canadienne nouvellement organisée. Il ne fallut que huit ou dix répétitions pour mettre des demoiselles en état de figurer dans des tableaux et des danses de caractère qui m’ont laissé un souvenir très particulier de beauté, d’aisance, d’aplomb et de talent. Je me rappelle entre autres un menuet dansé avec les atours et toute la majesté du grand siècle, des figures de ballet militaire où la précision ne faisait aucun tort à la grâce. Qu’aurait dit de voir figurer les brebis de son troupeau sur les planches d’un vrai théâtre, ouvert au public, le terrible évêque monseigneur de Saint-Vallier [1653-1727], si rigoureux contre les bals, les comédies, les toilettes? (p. 161-162)

L’une de mes meilleures soirées fut passée chez un excellent musicien, qui est aussi archéologue de mérite et causeur plein d’esprit, à entendre de charmantes voix dire des chansons du pays où je retrouvais les refrains villageois de mon enfance. La Claire Fontaine d’abord, qui est l’air national du Canada tout autant que:

Vive la Canadienne!

Et ses jolis yeux doux!

Puis les chansons favorites de la veillée, celle dont le bûcheron remplit les échos de la forêt, celle que le voyageur solitaire se chante en canot sur la cage, sur le radeau de bois flotté: À Saint-Malo, beau port de mer, Dans les prisons de Nantes, En revenant de la jolie Rochelle […]. (p. 163)

[Les grands patriotes canadiens-français] obtinrent le rétablissement du français comme langue officielle, la responsabilité du ministère devant les Chambres, l’abolition de la tenure seigneuriale, le gouvernement autonome, pour ce qui concerne les intérêts particuliers de la province de Québec, les prérogatives enfin qui ont rendu aux Canadiens leur part d’influence dans les affaires du pays, influence dont l’élévation de Wilfrid Laurier au rang de premier ministre est l’important et significatif résultat. […] La tendance funeste des politiciens d’aujourd’hui est de ramener sur le tapis une de ces questions qui semblent définitivement réglées, celle des écoles, écoles confessionnelles et séparées. Ils sont là-dessus ombrageux à l’excès. J’en ai eu la preuve chaque fois que le hasard m’a mise en rapport avec ceux que l’on nomme bleus ou castors11Thérèse Bentzon commet ici une légère erreur: «castors» est en fait le nom donné aux ultramontains, auteurs en 1882 d’une scission à l’intérieur des «bleus», autrement dit le Parti conservateur. Ce groupe conservateur dissident s’étiole à la fin du XIXe siècle.. Tout prétexte leur est bon pour lancer cette pomme de discorde: les fameuses écoles du Manitoba! Être libéral ou conservateur cela signifie au Canada avoir pris parti pour ou contre le compromis Laurier. Laurier s’était engagé à défendre les écoles catholiques et, voilà le grief, il a consenti à une transaction!

- Vous n’allez pas accuser celui-là pourtant, leur disais-je, lui, votre grand homme qui a procuré aux Canadiens français l’avantage inespéré de voir un des leurs monter au premier rang et qui jette de si haut le poids de sa parole dans les conseils de la puissance? Songez à ce qu’il a déjà fait pour votre commerce, à l’éclat dont il vous revêt devant l’Europe-entière [sic].

- Sans doute, mais il avait promis de défendre notre droit, qui est d’avoir des instituteurs à nous. C’est le seul moyen d’échapper à l’anglification [sic]. Le nombre des protestants augmente toujours dans le Manitoba; Ottawa est anglais, Montréal le devient à moitié12L’usage du verbe «devenir» donne une idée inexacte de l’évolution démographique de Montréal. Majoritairement anglophone des années 1830 à 1865, la métropole redevient majoritairement francophone par la suite.. Notre conscience ne nous permet pas d’envoyer nos enfants à des maîtres qui… Tenez, pour vous donner une idée du mauvais enseignement des écoles dites nationales, pendant des siècles, n’est-ce pas, il a été admis sans conteste que le Canada avait été découvert par [Jacques] Cartier [1491-1557]? Eh bien! on veut maintenant que ce soit Sébastien Cabot [1477-1557]; et on fait de Cabot un Anglais, sous prétexte qu’il est né à Bristol,… ce qui n’est pas exact!

- Au fond, vous êtes donc hostiles à la domination anglaise?

- Nous n’avons garde! Le Canada est redevable à l’Angleterre de progrès qui eussent été impossibles sous le régime français avec ses gouverneurs, ses intendants, tout cet excès d’administration qui arrêtait l’élan personnel. Mais cela n’empêche pas que les écoles…

Si un libéral se mêle à la conversation, il prouve qu’on ne peut pourtant pas, dans les villages lointains de l’Ouest, fonder une école catholique spéciale pour un groupe infime d’enfants; leur curé est autorisé d’ailleurs à les instruire dans l’école même13Note de Thérèse Bentzon: «Le premier ministre du Dominion et le clergé catholique paraissent être arrivés depuis peu à une entente sur cette question épineuse et tant débattue. Il faut espérer que l’intervention du Souverain Pontife, le grand pacificateur de notre siècle, aura été une fois de plus efficace.» La crise débouche en 1896 sur le compromis Laurier-Greenway, noms des premiers ministres du Canada et du Manitoba.. – Et la discussion éclate, s’envenime jusqu’au moment où les deux adversaires tombent d’accord sur ce point que le Canada arrivera tôt ou tard à posséder sa complète autonomie, en vertu des facilités que l’Angleterre accorde avec une admirable sagesse à ses colonies pour marcher sans lisières en se passant d’elle. (p. 167-170)

N’y a-t-il pas lieu de répéter que les femmes contribuèrent pour une part presque incalculable à la formation de la Nouvelle-France? (p. 178)

Il faut remarquer combien les femmes de ce temps-là savaient s’élever à la hauteur des circonstances. Ce n’était pas particulier d’ailleurs au Canada, mais aux colonies de l’Amérique du Nord en général.

J’ai parlé, je crois, quelque part, des fresques du Woman’s building à l’Exposition de Chicago, qui montraient les filles des Pèlerins, récemment débarquées, aux prises avec de rudes et grossières besognes, tout en chantant les psaumes et en faisant lire la Bible aux enfants. (p. 182)

Les religieuses [les Ursulines], au moment de la conquête anglaise, crurent à tort que leur importance allait décroître. Mais le gouvernement britannique les entoura de respect; quelques Anglaises entrèrent bientôt dans l’ordre et, pour répondre aux besoins nouveaux de la société canadienne, les Ursulines placèrent sur le même pied l’enseignement des deux langues. Depuis lors (1836), on afflue de tous côtés dans ce vieux couvent, l’institution scolaire la plus ancienne du continent américain.

Planté dans une partie très élevée de la ville, [le couvent des Ursulines de Québec] se recommande par ses conditions de salubrité. Douze corps de logis entourent l’église conventuelle: les uns sont attribués à la communauté, au noviciat, au grand et petit pensionnat, à l’externat, à l’école normale de jeunes filles; les autres renferment l’infirmerie, les parloirs, les salles de musique. J’ai le sentiment d’aborder une institution puissante, presque royale, lorsque, pénétrant dans le parloir des religieuses, je vois derrière la grille, un groupe officiel composé de la supérieure et de plusieurs mères. Au milieu de ces Françaises, je reconnais, à la différence du type, une figure de Boston, celle de la Mère Holmes, sœur du vénérable abbé Holmes14John Holmes, rebaptisé Jean (1799-1852), représentant du courant libéral au sein du catholicisme canadien-français; mère Sainte-Croix (Joséphine Holmes), des Ursulines de Québec, sœur de ce dernier, auteure de Glimpses of the Monastery, Scenes from the History of the Ursulines of Quebec during Two Hundred Years, 1639-1839 (1875), réédité en 1897 avec un supplément intitulé Reminiscences of the Last Fifty Years. qui, par son savoir et ses dons généreux, rendit tant de services au séminaire. C’est avec elle qu’après les premiers compliments j’engage la conversation, lui parlant de son pays dont j’arrive. Je lui demande si elle est parente du célèbre écrivain, le docteur Wendell Holmes15Wendell Holmes (1809-1894), professeur à Harvard., récemment décédé, et que j’ai eu le privilège de connaître. […] Je découvre […] que les Ursulines occupent une forteresse imprenable: les diplômes sont décernés par le couvent même, sans contrôle d’aucune sorte. Elles donnent à leurs élèves, autant que je puis m’en rendre compte, une instruction qui est l’équivalent de celle qu’on reçoit à Paris, au Sacré-Cœur ou aux Oiseaux. Pour les filles qui ont à gagner leur vie existe l’enseignement de la sténographie, de la clavigraphie, du télégraphe; mais l’instruction proprement dite est surtout littéraire. Une société, placée sous l’invocation de Sainte Ursule, compte vingt académiciennes; le nombre des agrégées et aspirantes n’est pas limité, et à dates fixes une séance académique a lieu dans la grande salle de réception; des croix de Malte, des décorations d’honneur sont conférées aux membres de cette association, sans préjudice, bien entendu, de la distribution des prix et des brevets à la fin de l’année scolaire. Celle-ci commence le 1er septembre et se termine vers la fin de juin. Dans tous les couvents canadiens, le travail manuel est tenu en estime; il y a des classes spéciales où les élèves font non seulement des broderies et autres ouvrages de luxe, mais du linge et des robes; elles reçoivent des leçons d’économie pratique, obligées à de certains nettoyages, conduites par groupes à la cuisine, etc. L’essentiel pour les Ursulines est de former des chrétiennes, des femmes d’intérieur et des femmes du monde dans la meilleure acception du mot, capables de s’acquitter dignement, comme on disait jadis, des devoirs de leur état. Elles y parviennent à souhait; j’en ai jugé par leurs élèves rencontrées de côté et d’autre.

Les Ursulines de Québec et le magnifique couvent de Villa-Maria, de la Congrégation de Notre-Dame, qui occupe, près de Montréal, Monklands, l’ancienne résidence du gouverneur général, sont les deux pensionnats aristocratiques du Canada; ils admettent des élèves protestantes, dont un bon nombre vient des États-Unis, pour apprendre la langue sans doute, la conversation en français étant obligatoire, mais aussi peut-être pour s’y plier à ces habitudes de discipline que certaines familles préfèrent encore à des talents virils. Il va sans dire que le niveau des études est au-dessous de celui de la moindre université américaine, mais il atteint celui des meilleurs couvents d’Europe, et l’hygiène y est peut-être plus qu’en Europe un sujet de préoccupation. Villa-Maria, par exemple, n’a rien à envier aux collèges les mieux situés. Sous les arbres superbes d’un parc qui couvre la montagne, les jeunes filles peuvent faire de longues promenades; elles ont un petit lac pour y ramer, et tous les engins de gymnastique et de sport, – sauf, jusqu’ici, la bicyclette.

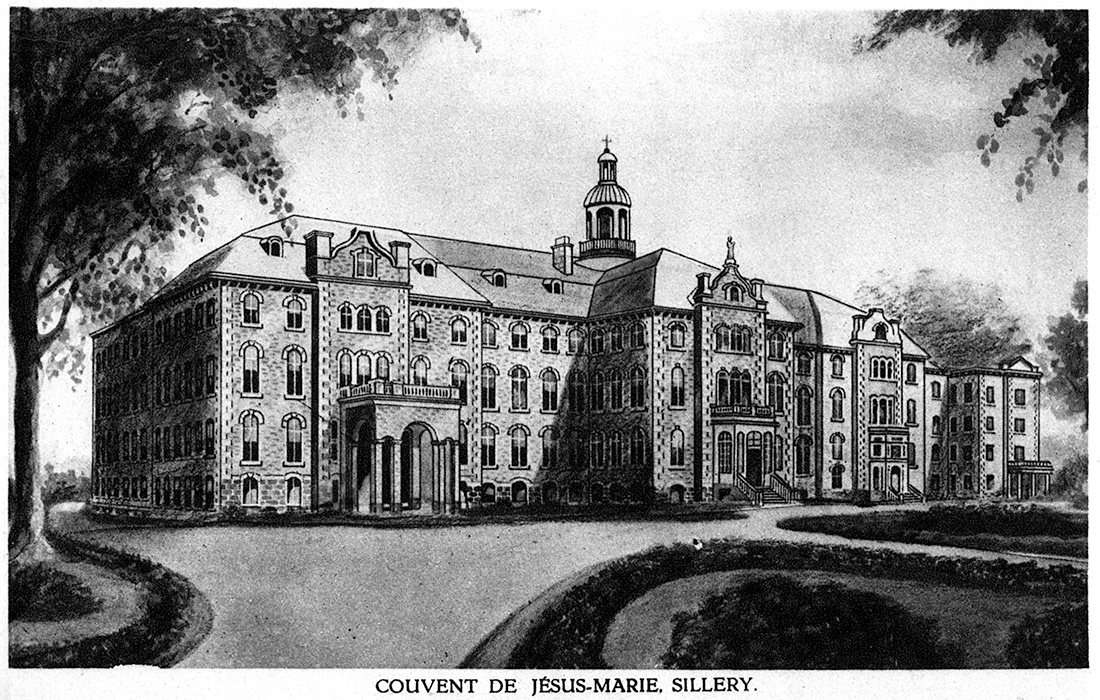

Un autre couvent, situé en pleine campagne, à la même distance de Québec que Villa-Maria de Montréal, c’est Sillery, dirigé par les religieuses de Jésus-Marie. Leur mode d’enseignement me semble assez particulier. Les matières sont divisées par cours, et tous les cours indépendants les uns des autres, afin de permettre aux élèves d’avancer chacune suivant ses aptitudes naturelles. Ainsi une élève qui a des dispositions pour la littérature n’est pas empêchée de progresser en cette branche parce que son ignorance la retient dans un cours inférieur d’arithmétique; mais aucune élève ne passe d’un cours à un autre sans y être devenue suffisamment forte. Une grande fille peut demeurer avec les plus petites sur tel ou tel point, tandis que pour le reste elle est presque arrivée à la fin de ses huit années d’études. Cela suppose un nombre restreint d’élèves et beaucoup de professeurs. (p. 184-188)

Le but de ce type d’enseignement consiste à bien maîtriser la langue dans toutes les matières, chaque cours devenant un cours de langue avec l’explication des mots nécessaires à la connaissance de chaque discipline.

Cette préoccupation de l’étude de la langue primant toutes les autres s’explique lorsqu’on a constaté la confusion que le proche voisinage de l’anglais et du français produit souvent. Beaucoup de gens du monde disent par exemple, même sans savoir l’anglais, se donner du trouble pour de la peine, marier quelqu’un pour épouser, adresser une assemblée, n’être pas opposé, pour s’adresser à une assemblée, ne pas rencontrer d’opposition. Il est remarquable que les plus attentifs évitent, afin de ne pas tomber dans ce travers, tous les anglicismes qui ont souvent cours chez nous; beaucoup d’entre eux ne veulent même pas de wagon ni de rail, ils préfèrent char et lisse. Peut-être y a-t-il là un autre genre de protestation. Pour ne pas accepter d’être traitées de streets, les rues de Québec s’annoncent par un seul mot: Palais, Parloir, Sous-le-port, Fabrique, etc. […] (p. 189-190)

Ce qui m’a extrêmement intéressée dans tous les couvents que j’ai visités à Québec, c’est le contraste des doubles classes faites en anglais et en français par les religieuses des deux nations. L’enseignement est le même, mais entre les professeurs comme entre les élèves, il y a des différences aussi marquées dans les qualités de l’esprit que dans le type extérieur: je ne sais quoi de plus raide et de plus décidé à la fois chez les Anglaises, une grande prédilection pour les sciences, les sciences naturelles surtout; qualités de style plutôt chez les Françaises. (p. 191-192)

La carrière des institutrices laïques, si misérablement payées, confondues dans l’opinion publique, eussent-elles des diplômes, avec les médiocrités non brevetées, ne peut être comparée sous aucun rapport à la haute mission des religieuses enseignantes. Celles-ci sont seules à jouir d’une liberté réelle, celle que vous assure l’absence des soucis infimes de chaque jour. Toute jeune fille possédant un grain d’enthousiasme doit être tentée par leur exemple et, comme les parents ne font, règle générale, aucune opposition, tout au contraire! il y a beaucoup de prises de voile, ce qui n’empêche pas le nombre imposant des mariages; les plantureuses familles canadiennes peuvent suffire à tout. (p. 193)

[…] les Ursulines ont l’École normale sous leur aile. Après s’être distinguées en arithmétique, après avoir lu presque sans accent normand quelques pages de Louis Veuillot16Louis Veuillot, 1813-1883, directeur du quotidien l’Univers, chef de file du courant ultramontain en France. et m’avoir prouvé que l’histoire nationale ne leur était point étrangère, les futures institutrices passèrent à des exercices plus pratiques. Deux d’entre elles montèrent sur l’estrade surmontée d’un tableau noir, l’une prenant des mesures, marquées sur le tableau, et l’autre jouant le rôle passif de mannequin; les chiffres étaient jetés tout haut: tour de taille, tour de poitrine, largeur d’épaules, etc., comme si l’on eût été chez la couturière. De graves ecclésiastiques cependant assistaient à cette démonstration, et au fond de la chambre, derrière une grille, la religieuse de garde allait et venait.

Sur la liste des élèves de l’École normale, je remarquai pour la première fois la préciosité de beaucoup de noms de baptême canadiens: Exilia, Lélia, Lumina, Malvina, Palmyre, Atala, Azilda. Les hommes de la même classe se nomment Zozime, Évariste, Abdon, Télesphore, Zéphirin, et ceci encore est français du vieux temps. Je songe à deux de mes camarades, au village de l’Orléanais où je demeurais enfant: ils portaient des sabots, lui une blouse bleue et elle un bonnet rond, mais ils s’appelaient Alcide et Lasthénie. (p. 197-198)

Thérèse relate ensuite sa rencontre en Nouvelle-Angleterre, dans un lieu sans paroisse canadienne-française («le plus exquisement [sic] puritain des villages du Maine», p. 199), avec une institutrice laïque canadienne-française qui lui fait impression tant par son apparence de paysanne «inculte» que par son dévouement à l’éducation des enfants canadiens-français, tâche qu’elle exerce dans une grange transformée en école.

[L’institutrice laïque canadienne-française dont j’ai observé le cours en Nouvelle-Angleterre] n’avait pas de brevet! […] cette pauvre petite figure noiraude, mal fagotée, avait sa grandeur; elle se tenait au milieu de son peuple comme l’image même de la paroisse absente.

Ce qui devait lui être le plus étranger, c’étaient les livres, mais nombre de Canadiens sont dans le même cas. Sous prétexte qu’il existe de mauvais livres, ils se défendent même les bons: jamais je ne m’étais doutée, avant d’avoir causé avec eux, – je parle des gens éclairés, – qu’autant d’œuvres littéraires fussent à l’index, et il n’y a rien de plus vide, de plus désolé qu’une librairie de Québec, si ce n’est le même magasin à Montréal. Mais, à Montréal, une réaction commence à se produire, et elle vient des femmes. J’en eus la preuve à peine débarquée. On parlait beaucoup de la conférence faite par une jeune Mme Dandurand17Joséphine Marchand-Dandurand (1861-1925)., fille et femme d’hommes politiques au pouvoir. Elle avait pris prétexte d’une réunion de charité à l’asile de la Providence pour faire un peu de féminisme, sans même reculer devant ce mot discrédité. Le premier journal que j’ouvris me mit au courant de son discours, censé à l’adresse des dames exclusivement, mais qu’entendirent dans l’ombre plusieurs hommes. Elle prévint leurs critiques en déclarant très vertement qu’après avoir été tous féministes, au moins une fois dans leur vie, ils seraient forcés de le redevenir quand réduits à l’état de vieillards qu’abritait ce toit hospitalier, ils ressentiraient la vérité de la parole de l’Esprit sain: «Malheur à l’infirme qui n’a que des cœurs d’hommes et des mains d’hommes autour de ses douleurs!» Après leur avoir ainsi fermé la bouche, elle se garda prudemment de faire l’apologie du féminisme de tous les pays, ce mot ne contenant pas un programme fixe et ses tendances variant selon les lieux. Au Canada, l’État qui se désintéresse de l’éducation supérieure des filles, de l’assistance publique et des œuvres de bienfaisance en général, s’en remettant entièrement à l’initiative et à la compétence féminine, ne peut honnêtement réprouver des prétentions qui se résument en un mot: être utiles de plus en plus. Pour cela il faut que l’on permette aux femmes l’étude. […] Mme Dandurand concluait que l’Université Laval, créée pour l’instruction supérieure de la jeunesse masculine, pouvait et devait assurer aux jeunes filles quelques ressources intellectuelles, celles qu’accorde l’Université protestante et anglaise. En lisant ces réclamations très mesurées, très justes au fond, je pensais que les Canadiennes avaient franchi du chemin depuis celles dont un certain Mémorial de famille18Note de Thérèse Bentzon: «Mémoires de familles. L’Honorable C.-E. Casgrain et Mme Casgrain. Rivière Ouelle. Manoir d’Airvault. Édition essentiellement privée.», lu avec beaucoup d’intérêt à Québec, me retraçait des vertus domestiques. La dame d’autrefois […] est loin, très loin, évidemment; il faut que l’Église en prenne son parti, la voix légère de Mme Dandurand et son fin sourire l’affirment. J’ai causé avec elle, et elle m’a conquise, plus encore par sa prudence et par ses réserves que par ses revendications, car, d’abord, cette féministe modérée est épouse et mère, catholique et Française. Elle fait partie du Conseil des femmes du Canada présidé par lady Aberdeen19Ishbel Maria Marjoribanks (1857-1939), fille de lord Tweedmouth, épouse du gouverneur général du Canada, John Campbell Gordon, comte d’Aberdeen; fondatrice du Conseil national des femmes du Canada en 1893 et des Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada en 1897., qui se met à la tête de toutes les organisations de charité, mais elle déclare fermement que chaque section de ce comité doit être indépendante et que les membres catholiques, si leurs convictions étaient froissées, se retireraient sur-le-champ d’un terrain hostile. Elle ne se borne pas à le dire, elle l’a écrit dans un petit journal dirigé par elle pendant quatre ans, le Coin du feu, journal soutenu, administré, rédigé uniquement par des femmes. Son apparition avait été presque un scandale; puis il se fit accepter, et je le comprends, car j’en ai vu plusieurs exemplaires où les intérêts intellectuels et moraux de la famille étaient principalement en jeu, où abondaient les bons conseils donnés avec esprit. D’ailleurs on y citait presque à chaque page les écrivains français; on y laissait percer quelques illusions naïves sur les hommes politiques de chez nous; tout ce qui est de France en général y était cité à titre d’exemple; nous serions mal venus à nous en plaindre. (p. 201-206)

[…] Mlle Barry [qui signe Françoise des récits champêtres20Note de Thérèse Bentzon: «Fleurs champêtres, par Françoise; Montréal, 1895. – Fleurs très fraîches et d’une très savoureuse couleur locale.»] m’adressa une invitation pour la réunion de la société du château Ramezay. Et là, ni plus ni moins qu’à Boston, je me trouvai au beau milieu d’un club. On n’ose prononcer ce nom défendu, et le but est assez hypocritement déguisé sous apparence de collections historiques. Rien de plus légitime que de rassembler les curiosités de la province dans ce vaste bâtiment, qui date de 1705 et servit quelque temps de résidence officielle aux gouverneurs anglais. Deux salles renferment beaucoup de vieux portraits accrochés au-dessus d’armes rouillées, de flèches sauvages à pointes de silex, de débris variés de toute sorte. La cloche de Louisbourg, offerte par Mlle Barry, n’est pas l’objet le moins précieux. Il semble qu’elle sonna le glas de cette ville forte, à jamais disparue, qui vit toute sa population transportée en France à la fois, tandis que la garnison décimée partait captive pour l’Angleterre. La société féminine des antiquaires au château Ramezay me montra, pour la première fois, ce qui est la caractéristique de Montréal, deux mondes de nationalités et d’habitudes différentes subsistant côte à côte sans se mêler. Dans la ville, c’est ainsi: les Français, qui forment plus de la moitié de la population, habitant les quartiers de l’est, les Anglais vivant à l’ouest, avec la grande rue Saint-Laurent entre eux comme un abîme. De même les membres anglais et français de la société des antiquaires se séparent instinctivement malgré le trait d’union créé par leur présidente, qui porte le nom écossais de Mac Donald, tout en étant de la famille du marquis de Vaudreuil, dernier gouverneur français du Canada.

La première lecture est faite par une dame anglaise, Mrs Logan. […] Elle fut chaleureusement applaudie, puis les dames anglaises, presque en masse, suivirent leur compatriote dans la pièce voisine, où les conversations bourdonnèrent, tandis que Mme Dandurand, à son tour, lisait un essai fort bien tourné sur un livre écrit par quelqu’un de ses ancêtres. Il paraît que, dans le cas contraire, c’eût été le même manque d’égards, les Françaises ne se gênant pas plus avec l’autre camp qu’il ne se gêne avec elles. (p. 207-210)

[…] revenons à la question féministe: lady Aberdeen, qui tient le gouvernail, ne se borne pas à encourager les travaux de l’esprit; tous les efforts, quels qu’ils soient, l’intéressent; elle veut que le labeur de la servante ou de la journalière soit honnêtement rétribué, elle se préoccupe du sort de ces humbles, et, pour donner l’exemple, elle réunit ses propres domestiques dans des meetings, où les enseignements utiles et les bons conseils alternent avec les lectures et les tasses de thé. Son influence sur tous les points est des plus salutaires, chacun le reconnaît.

Lady Aberdeen n’habite ni Montréal, ni Québec, quoique maintes circonstances officielles l’amènent dans ces deux villes.

La capitale de la puissance (dominion) et la résidence du gouverneur général du Canada est Ottawa, une ville neuve de 40 000 habitants environ, tandis que Québec en compte 75 000, et Montréal plus de 200 000; mais le choix d’Ottawa eut justement pour but d’empêcher des discussions de préséance entre la vieille cité historique et le grand centre commercial qui, lui aussi, a ses annales glorieuses21Le choix d’Ottawa ne tient pas seulement à la concurrence entre Québec et Montréal. Kingston (1841), Montréal (1844), Toronto (1855) et Québec (1860) furent les sièges éphémères du Parlement et du gouvernement canadien, avant le choix définitif, officialisé en 1866, par la reine Victoria, de Bytown, une petite ville forestière de l’Outaouais qu’on rebaptisa Ottawa..

Il est impossible de différer plus que ne le font Québec et Montréal. Au point de vue pittoresque, la silhouette de Québec, abordée du côté de la rade, avec ses remparts, sa citadelle, ses rues escarpées, ses toitures de fer-blanc qui étincellent, est tout autrement saisissante; mais, si l’on veut rendre justice à Montréal, il faut le contempler des hauteurs de ce parc public, l’un des plus beaux qui puissent se voir en Amérique ou partout ailleurs. […] Les faibles ondulations qui aboutissent au Mont-Royal sont couvertes des plus belles résidences, toutes anglaises, puis une vaste étendue plane se déroule jusqu’aux quais qui rejoignent une autre forêt de mâts, de voiles, de cheminées fumeuses, pressées les uns contre les autres sur le Saint-Laurent. […]

Maintenant [le 24 mai 1897], sur la plate-forme du parc de Mont-Royal, la verdure est plus belle encore, quoique moins métallique, car s’il a plu hier, s’il doit pleuvoir demain, il ne pleut pas, il ne peut pas pleuvoir aujourd’hui pour une raison péremptoire: c’est le jour de la naissance de la Reine. Le temps est toujours beau en l’honneur de Sa Gracieuse Majesté, on dit avec confiance the Queen’s weather. De mémoire d’homme, il n’a plu pour sa fête. Beaucoup de drapeaux, beaucoup de pétards. La population en masse est dehors; les chemins de fer, les tramways électriques transportent au rabais tout le monde à la campagne. (p. 211-215)

Si j’ai été introduite par le clergé dans les cercles québecquois, je dois d’entrer en rapport avec la société montréalaise à la courtoisie, à la bonne grâce obligeante du consul général22Alfred Kleczkowski (1851-1911?), consul général de 1894 à 1906. qui représente la France au Canada, comme on voudrait qu’elle fût, pour son honneur et son plus grand bien, partout représentée.

Les souvenirs agréables me reviennent en foule: soirées charmantes où les jeunes filles sont toutes naïvement jolies, gaies, simples et bien mises à la fois, dansant avec une légèreté d’oiseau, coquettes d’une coquetterie moins savante que celle des Américaines proprement dites, rappelant plutôt, avec quelques différences dues à l’effet du climat, d’autres gracieuses créoles, celles de la Louisiane, bref, réalisant le type de l’ingénue d’autrefois, l’ingénue de chez nous, mais en liberté.

On fait partout beaucoup de musique. Aux thés de cinq heures, entre Françaises, se glissent une ou deux Anglaises qui, par leur sympathie pour les choses de France, ont acquis des droits à l’intimité. Grand luncheon de dames, plus cérémonieux et très élégant, mi-parti français, mi-parti anglais, en nombre à peu près égal, vingt-quatre couverts, chez la femme23Lady Marie-Louise Chapleau, née King, fille de Mrs Bessie Harrington et du lieutenant-colonel Charles King, un militaire né en Angleterre, établi en 1860 à Sherbrooke, où il fit fortune dans la spéculation foncière. d’un haut fonctionnaire dont le nom français s’associe au titre de lady, son mari24Sir Joseph-Adolphe Chapleau (1840-1898), ancien premier ministre (1877-1882), devenu lieutenant-général de la province de Québec du 5 décembre 1892 au 20 janvier 1898. ayant été anobli par la Reine. Ceci arrive comme en Angleterre, pour récompenser de loyaux services, au grand dépit des bleus [conservateurs] intransigeants qui ne pardonnent pas à leurs compatriotes de se laisser sirer. Accueil affable entre tous dans l’hospitalière maison de l’homme distingué, vrai magistrat français de l’ancien régime, qui gouverneur de Québec aujourd’hui, a quitté sa maison de Montréal pour la splendide résidence de Spencer Wood [située dans le parc du Bois-de-Coulonge, sur la colline de Québec].

Il y a beaucoup plus de diversité dans la société montréalaise que dans celle de Québec. Le nom de Français s’étend à tous ceux qui parlent notre langue, fussent-ils Suisses ou Belges, et partout on sent l’infusion des habitudes anglaises comme elle n’existe pas à Québec. Par exemple, nous chercherions vainement dans cette dernière ville rien qui ressemblât au salon si intéressant de Mme Herdt25Élisabeth Sautter (née à Paris en 1847, décédée à Montréal en 1934), épouse en secondes noces de Jean Herdt, dit John Herdt. […]. J’y ai entendu de la musique qui ne saurait être comparée à ce qu’on appelle d’un bout du monde à l’autre musique d’amateur, et en outre des lectures qui révélaient de réelles qualités littéraires, le tout sans pédantisme; mais le ton bien français de la maison était très distinctement protestant, ce que nous appelons ici genevois, même quand Genève n’y est pour rien.

Il y a douze ans que la société dont M.26Jean ou John Herdt (né à Paris en 1841, émigré à Montréal en 1883, décédé en 1901), directeur de la compagnie Diamond Glass, vice-président de la Chambre de commerce française à Montréal. L’un de ses enfants, Louis-Anthime Herdt (1872-1926), fut professeur de génie électrique à McGill. et Mme Herdt font partie s’est formée entre amis pénétrés des mêmes goûts. Une fois par semaine ses membres se rassemblent chez l’un d’entre eux, à tour de rôle; un compte rendu de la réunion précédente est donné, puis lecture est faite de différents travaux, chacun d’eux choisi au gré de l’auteur; intermèdes de chant, de musique instrumentale et de conversation. Il y a bien peu de salons à Paris où l’on trouverait les éléments d’une fête de ce genre; l’égalité des sexes dans le talent m’y a paru chose démontrée […]. (p. 216-219)

La soirée compte parmi les invités de marque le pasteur Daniel Coussirat (1841-1907), né à Nérac dans le Béarn, professeur d’hébreu et de littérature orientale à McGill, et le poète Louis Fréchette, qui récite des poèmes patriotiques de son cru et raconte des histoires amusantes, comme celle d’un conducteur de cage sur le Saint-Laurent.

On se sépara fort tard, sans se douter de l’heure avancée. Ce sont des maisons telles que celles-ci dont les plaisirs délicats font rêver les jeunes dames catholiques de Montréal. Bientôt, je n’en doute pas, elles auront des bibliothèques, des soirées littéraires, elles échapperont dans une certaine mesure au joug qui, si longtemps, a pesé sur elles et que certains esprits avancés commencent à traiter d’obscurantisme. Le clergé, qui a tant fait à travers les siècles pour le Canada, n’attendra pas qu’on le dépossède d’une part d’autorité qui, jadis utile à tous, tend à devenir excessive. Il consentira spontanément au sacrifice, – sacrifice plus difficile qu’aucun autre, car partout nous voyons les maîtres, les parents, tous ceux qui ont exercé une autorité sans contrôle pour le bien des faibles et des ignorants, hésiter, l’heure venue, à leur laisser le gouvernement d’eux-mêmes. Cependant c’est la fin et ce devrait être le but de toute éducation.

Le contact du self government britannique a nécessairement agi sur le Canada. Croirait-on que le premier journal date de la conquête anglaise? Auparavant on n’éprouvait pas le besoin de rien imprimer ni de rien lire. Au point de vue esthétique, c’était plus beau et beaucoup plus original, cette grande pastorale paisible traversée d’un souffle d’épopée; mais il n’y a pas à réagir contre le progrès quand une fois son action a commencé. À en juger par le passé, encore si proche, et par ce qui reste aux Canadiens, même à ceux des villes, de leurs qualités natives, ils ne prendront pas le mors aux dents, ils suivront le sage conseil de leur historien Garneau27François-Xavier Garneau (1809-1866), auteur de l’Histoire du Canada, depuis sa découverte jusqu’à nos jours (Québec, N. Aubin, 3 vol., 1845-1848).. Que les Canadiens, dit Garneau en abrégé, soient fidèles à eux-mêmes, qu’ils restent sages et persévérants, que le brillant des nouveautés sociales et politiques ne les séduise pas. C’est un peuple de cultivateurs dans un climat rude et sévère. Depuis la conquête, il a fondé toute sa politique sur sa propre conservation. Il était trop peu nombreux pour prétendre se mettre à la tête d’un mouvement quelconque à travers le monde. Une partie de sa force vient de ses traditions. Qu’il ne s’en éloigne que graduellement. N’est-il pas sorti surtout de cette Vendée normande, bretonne, angevine, dont l’admirable courage a couvert de gloire le drapeau qu’elle leva au milieu de la Révolution française?

Certes les Canadiens sont bien loin d’oublier ce drapeau; voyez plutôt, dans la cathédrale de Montréal, l’espèce de piété qui entoure celui que les dames de la ville donnèrent aux zouaves pontificaux du Canada. Cependant le mal et le bien de l’individualisme commencent à se glisser chez eux, et, comme toujours, c’est la femme qui, la première, cueille le fruit de science. Tout en consentant encore à représenter les rouages très actifs d’une machine qui fabrique le plus de citoyens possibles, puisque la prépondérance des Canadiens français ne peut s’affirmer que par le nombre, ces dames réclament quelques récompenses tout intellectuelles; le clergé ne les gardera comme alliées qu’au moyen de concessions sur ce chapitre. Il devra en faire plusieurs autres encore que nous ne nous permettrons pas d’indiquer, mais qui s’imposent visiblement. Alors les librairies françaises et catholiques justifieront leur nom en vendant, ni plus ni moins que les libraires anglais et protestants, des livres qui auront cessé d’être marchandise prohibée. Mais, dès à présent, malgré certains préjugés et certains abus, il est consolant et instructif pour notre pays, qui va trop vite en beaucoup de choses, de regarder de loin cet autre lui-même, si fortement pourvu des plus sérieuses qualités de la race, si peu touché encore par les maux de la civilisation, gardant une si ample réserve de vertus solides qui sont tout de même les vertus françaises, vertus surannées de la Nouvelle-France, devenue maintenant par excellence l’ancienne. (p. 221-223)

Une anecdote pour finir: le plus joli souvenir que j’aie du Canada remonte au temps où je ne le connaissais pas encore. En 1893, je revenais de Chicago après la foire universelle, me dirigeant sur l’Est où des amis m’attendaient. Un train manqué au Niagara, une dépêche égarée furent cause que personne ne vint à ma rencontre lorsque, passé minuit, j’entrai en gare de Boston. Je cherche une voiture, elles sont toutes prises, et je me trouve fort embarrassée, faute de connaître les ressources d’une ville où je débarque pour la première fois. Tandis que j’explique mes difficultés à un cocher prêt à partir, en insistant sur ce point que je suis étrangère, Française, une tête de femme, que j’aperçois confusément derrière un voile et dans l’obscurité, se penche à la portière; elle répète le mot: «Française?» avec un accent de cordialité dont je reste toute surprise.

- Française, vous êtes Française? montez!

Et la portière s’ouvre, et je me trouve assise à côté d’une forme invisible à demi qui me serre affectueusement les mains.

- Moi aussi je suis Française puisque je suis Canadienne. Où allez-vous?

J’eus beau m’en défendre. Elle voulut me conduire dans un quartier très éloigné de celui qu’elle habitait elle-même, répétant toujours: «Vous êtes Française», sans écouter mes excuses, me parlant de Paris où elle n’était jamais allée, puisque, toute Française qu’elle fût aussi, elle n’avait de sa vie quitté l’Amérique.

Lorsque nous nous séparâmes, je songeai à lui demander son nom. Elle me le jeta au milieu des exclamations et des excuses de mes amies accourues pour me recevoir. Je l’oubliai à peine entendu. Il me serait impossible de reconnaître ma bienfaitrice, je ne l’ai jamais remerciée qu’aujourd’hui; mais il faut être séparée de son pays et de tous les siens par l’Océan pour comprendre ce que vaut une pareille bienvenue.

Cette histoire vraie a un pendant, l’histoire non moins authentique de M. l’abbé Casgrain.

Il avait rêvé pendant toute son enfance et sa première jeunesse de visiter la France, d’aller chercher dans les Deux-Sèvres et le Lot-et-Garonne le double berceau de sa famille paternelle et maternelle. Prêtre depuis peu, il put enfin réaliser ce désir; il partit avec un ami et débarqua en Angleterre. De là, sans s’arrêter, il gagna Dieppe, la ville vénérée d’où le meilleur du Canada est sorti; puis, à Rouen, il voulut profiter d’un arrêt du train pour visiter la cathédrale. Hélas! la plus cruelle des aventures l’attendait. Un agent de police l’appréhenda au corps. Quelque chose lui était apparu d’insolite et de suspect dans la physionomie de ces ecclésiastiques en redingote, dans les manifestations peut-être de leur enthousiasme; d’ailleurs ils venaient d’Angleterre, ce foyer des pires complots; c’était au lendemain d’un attentat contre la vie de l’Empereur. Bref, les innocents voyageurs furent amenés devant l’autorité, dûment interrogés et, l’exhibition des passeports ayant mis fin au malentendu, on les relâcha. Mais le train était parti pendant toutes ces explications, sans parler du coup porté au cœur d’un ardent patriote qui, dès le premier pas sur ce qui lui semblait être quelque chose de plus sacré encore que le sol natal, s’était senti méconnu. Les deux incidents me paraissent singulièrement caractéristiques. (p. 225-228)

Les deux anecdotes rapportées par Thérèse Bentzon font office de parabole. Le pendant annoncé révèle en fait une dissymétrie dans le rapport à l’autre: à Boston, une Canadienne manifeste son amour de la France; à Rouen, sous le Second Empire, des agents de police traitent un Canadien comme un étranger susceptible, qui plus est, d’être un malfaiteur.

La conclusion de l’ouvrage porte sur une autre relation, «entre voisins» comme l’indique le titre de l’ultime section: il s’agit pour Bentzon de faire le point sur «les sentiments réciproques de la Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre» (p. 315).