L'Atlas historique du Québec

Le territoire municipal au Québec: terrain d’expression du pouvoir politique au quotidien

Sous la direction de Donald Fyson et Yvan Rousseau

Tous droits réservés. Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)

Dépôt légal (Québec et Canada), 4e trimestre 2014.

ISBN 978-2-921926-40-9 (PDF) - ISBN 978-2-921926-41-6 (HTML)

Qu’ont en commun les réseaux d’eau, les rues et les trottoirs, les marchés, les parcs et les places publiques? Ils forment une partie importante du cadre matériel de nos vies quotidiennes. Nous les utilisons, les foulons, les traversons plusieurs fois par semaine dans nos gestes et nos déplacements. Historiquement, ces infrastructures ont constitué les moyens concrets par le truchement desquels s’est structurée la vie politique municipale au Québec, dont les fondements ont été redéfinis en profondeur à partir des années 1840 dans la foulée de la formation de l’État moderne. Pourquoi et comment procède-t-on au développement d’institutions politiques au niveau local à partir de cette époque? Quels sont les pouvoirs et les domaines attribués aux institutions municipales? Comment s’incarnent-ils, notamment sur le territoire urbain?

Cet article propose de revenir sur les circonstances entourant la création du régime municipal au Québec afin d’en éclairer la signification et la portée. À cette fin, nous examinons certaines des opérations par lesquelles l’espace local a été transformé et structuré sous forme de territoire municipal au milieu du XIXe siècle, et nous expliquons comment celui-ci a évolué à partir de deux exemples concrets: lors de l’aménagement de l’aqueduc municipal à Québec et lors de la formation du réseau des parcs montréalais. Ces deux développements se produisent à une époque où Québec et Montréal sont en pleine croissance. Les problèmes qui se posent alors alimentent les inquiétudes des autorités locales à l’égard de la salubrité de leur ville. Pour tenter d’adapter Québec et Montréal dans ce contexte, les instances municipales vont prendre appui sur la transformation des éléments naturels, un processus qui concourt non seulement à la structuration du territoire, mais aussi à l’urbanisation des populations au quotidien.

Les institutions municipales: des relais entre la population locale et le gouvernement central

La naissance des institutions municipales remonte au début des années 1840, à l’époque de l’adoption de l’Acte d’Union des Canadas. Le premier événement de même que le second répondent aux problèmes politiques de la décennie précédente, qui culminent avec les rébellions de 1837-1838. C’est le gouverneur du Bas-Canada, lord Durham qui, le premier, recommande dans son célèbre rapport d’instaurer un régime municipal pour gérer les affaires locales de la colonie. S’il est vrai qu’à l’époque certaines instances, dont les juges de paix, s’en occupent déjà, elles disposent de peu de latitude et de moyens pour répondre aux problèmes à cette échelle. De l’avis du gouverneur, c’est d’ailleurs là une des principales causes à l’origine des rébellions, c’est-à-dire le manque de pouvoirs consentis aux collectivités pour organiser les affaires locales. Dans son rapport, Durham explique combien le mode de gouvernement autoritaire en vigueur frustre les populations locales et nuit à la bonne administration et au développement des colonies. Il suggère donc d’instaurer un nouveau type de fonctionnement des institutions politiques en lieu et place d’un système de plus en plus considéré comme archaïque. C’est cependant lord Sydenham, son successeur, qui préside à l’entrée en vigueur des réformes devant conduire à l’instauration d’un système municipal au Québec. Il est tout aussi convaincu de la nécessité de procéder à la déconcentration du pouvoir pour assurer la stabilité de la colonie sur le plan politique.

Quelles vertus les autorités britanniques attribuent-elles aux institutions municipales pour qu’elles leur paraissent être un des principaux moyens pour rétablir la paix et assurer l’ordre et un bon gouvernement? À leurs yeux, ces institutions constituent un lieu propice à l’apprentissage de la vie politique. En confiant à des autorités locales la gestion des questions se posant à cette échelle, estiment-ils, la population apprend à se fixer des objectifs et à compter sur elle-même pour les atteindre. Elle acquiert ainsi une expérience de la vie publique dont elle pourra se servir dans d’autres contextes, notamment au moment de choisir ses représentants dans les instances parlementaires. Ainsi conçue, la scène municipale se présente comme un champ d’action d’autant plus adéquat qu’elle permet de gérer les questions d’ordre local de manière bien plus efficace et conséquente que ne sauraient le faire les autorités gouvernementales, situées à distance des populations.

Les institutions municipales sont aussi considérées comme des relais entre la population et le gouvernement central. Dirigées par des représentants dûment élus et jouissant de la confiance de la population, elles permettent d’informer le gouvernement sur ce qui se passe à l’échelle locale et de mettre en forme les demandes des populations. En même temps, ces institutions constituent des maillons essentiels pour maintenir le lien entre la conduite des affaires locales et le gouvernement central. En somme, on pense que la meilleure manière de neutraliser la résistance des populations et le désir toujours possible de rébellion est de procéder à la diffusion du pouvoir de l’État, une diffusion dont le sens est double. D’une part, cela signifie de diffuser le pouvoir étatique dans toutes les sphères de la vie publique ou, en d’autres termes, d’en accroître la présence et la visibilité. D’autre part, il s’agit de déconcentrer le pouvoir en accordant aux collectivités locales la possibilité de l’exercer.

Il est frappant de constater la place significative qu’occupe le projet d’instauration d’un régime municipal dans les documents produits par les autorités coloniales, au cours de cette transition d’un mode de gouvernement autoritaire vers un État de type libéral. Au regard de l’importance bien relative accordée aux institutions municipales aujourd’hui, cette attention dont elles ont fait l’objet intrigue encore plus. Comment expliquer que des institutions jadis estimées devoir jouer un rôle aussi fondamental que celui d’école de la vie politique paraissent désormais secondaires aux yeux de la population? La réponse réside notamment dans le fait que les domaines de compétence municipale se rapportent à des questions dont certaines sont considérées banales parce qu’elles sont liées à la vie courante et matérielle, bref à la vie quotidienne. Pourtant, en leur temps comme aujourd’hui, toutes ces questions n’en constituent pas moins des éléments cruciaux, nécessaires à la bonne organisation de la vie sociale et politique. Il faut bien voir que la mise en forme du cadre d’exercice de la vie collective, à travers l’organisation des services de la voirie, de la distribution de l’eau ou de l’évacuation des déchets, participe elle aussi du nouvel ordre politique. De fait, la matérialité de la vie quotidienne a contribué et contribue autant que les normes édictées pour la régir à l’orientation des conduites, à ce que Michel Foucault désigne comme la conduite des conduites1«La conduite est à la fois l’acte de mener les autres […] et la manière de se comporter dans un champ plus ou moins ouvert de possibilités.» En ce sens, l’expression renvoie au projet d’orienter les comportements des individus: Michel Foucault, «Le sujet et le pouvoir», dans Dits et écrits 1954-1988. Tome IV 1980-1988, Paris, Gallimard, 1994, p. 237.. C’est pourquoi la mise en place d’un cadre pour gérer ces questions liées à la vie courante est apparue comme un élément crucial au milieu du XIXe siècle, au moment de la transformation du fonctionnement de la vie politique.

Les modalités particulières de la mise en place du régime municipal sont contenues dans la loi de 18402Deux ordonnances sont adoptées le 29 décembre 1840 à cette fin. La première correspond à l’«Ordonnance pour pourvoir à, et régler l’élection et la nomination de certains officiers dans les différentes paroisses et townships de cette province, et pour faire d’autres dispositions concernant les intérêts locaux des habitants de ces divisions de la province», Ordonnances faites et passées par l’administrateur du gouvernement et le Conseil spécial pour les affaires de la province du Bas-Canada, 1841, 4 Victoria c.3. Cette ordonnance institue toute paroisse ou township existant de 300 habitants et plus en corporation municipale. La seconde, «Ordonnance qui pourvoit au meilleur gouvernement de cette province, en établissant des autorités locales et municipales en icelle», ibid., 1841, 4 Victoria c.4, crée une nouvelle division territoriale à l’échelle régionale. Pour les amendements successifs, voir Jacques Léveillée et Marie-Odile Trépanier, «Évolution de la législation relative à l’espace urbain au Québec», dans Andrée Lajoie et collab., dir., Droit et société urbaine au Québec, Montréal, Éditions Thémis, 1983, p. 19-121. et ses amendements successifs apportés en 1845, 1847 et 1855. En précisant les pouvoirs attribués aux municipalités, ces mesures se trouvent à définir les conditions d’existence de la vie collective au niveau local. Ainsi, les municipalités se voient attribuer la responsabilité de toutes les matières liées au quotidien, en ce qui concerne les travaux publics (voies publiques, trottoirs et canaux souterrains, infrastructures, éclairage), l’organisation des marchés publics, les nuisances et les déchets, la décence et les mœurs, la santé publique ou l’aménagement de l’espace (embellissement, planification, protection des milieux, cartes et plans). Les institutions municipales doivent aussi assurer la sécurité sur leur territoire (service de police et incendies) et assumer un certain nombre de responsabilités liées à l’assistance publique: mise sur pied de secours et de refuges pour les nécessiteux, aide aux victimes d’incendies, établissement de bureaux de santé, etc. Les municipalités ont le pouvoir d’adopter des règlements sur toutes ces matières. Enfin, elles peuvent prélever des taxes et des cotisations pour financer les travaux d’améliorations locales, emprunter, acquérir des propriétés et procéder à des expropriations afin de construire de nouvelles rues ou d’aménager des espaces publics.

Il conviendrait d’analyser le détail de ces lois municipales afin de dégager plus finement les modalités suivant lesquelles on précise et détermine, d’une à l’autre, le fonctionnement des institutions locales, l’organisation des élections, les règles entourant la tenue des réunions du conseil municipal, sans oublier la nomination des fonctionnaires, la définition de leurs attributions, etc. C’est par la mise en vigueur de ces dispositions que le territoire municipal prend forme, et que les modalités de la vie politique locale se précisent et se régularisent. En décrivant et en consignant dans les articles contenus dans les ordonnances ou les lois municipales un ensemble de gestes et de pratiques, on parvient à les convertir en abstractions. On transforme ainsi la vie politique locale en un objet de gouvernance, mesurable et reproductible. En d’autres termes, on institue une nouvelle sphère de la vie politique tout en la normalisant. C’est uniquement à ce prix qu’il est possible de concevoir un mode de gouvernement fondé sur le principe de la liberté, qui ne débouche pas sur une situation chaotique, mais vise plutôt à garantir l’ordre social et son bon fonctionnement.

C’est l’application de ces dispositions, liées aux diverses facettes de l’organisation de la vie quotidienne, qui va contribuer à incorporer les localités à l’État en les transformant en municipalités, comme les juristes de l’époque eux-mêmes l’ont fort à propos exprimé3Pour plus de détails sur la signification et le choix des termes «incorporer» et «corporation» adoptés à l’époque, se référer à l’analyse que propose Engin F. Isin dans son ouvrage Cities without Citizens. The Modernity of the City as a Corporation, Montréal, Black Rose Books, 1992, en particulier p. 173-175.. Ce qui est en jeu, c’est donc précisément de parvenir à transformer l’espace local, qu’il soit urbain ou rural, en une institution territoriale de l’État. En somme, développer le système municipal à l’échelle locale équivaut à l’incorporer à l’État.

Au milieu du XIXe siècle, c’est d’abord la volonté d’incorporer les villes à l’État qui motive l’adoption du régime municipal en Amérique du Nord britannique, tout comme aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ce faisant, il s’agit non seulement de rendre plus efficace la gestion des territoires urbains alors en plein développement, mais d’en faire des terrains d’expérimentation du nouveau mode de gouvernement. En partie à cause de précédents historiques, les villes ont acquis une certaine capacité administrative, même si c’est en disposant de pouvoirs limités. Ce sont donc ces territoires qu’il importe d’intégrer et d’incorporer au domaine étatique en voie de redéfinition. Toutefois, l’attribution de pouvoirs aux villes ne se produit que très graduellement. De fait, il s’écoulera de nombreuses décennies entre le moment où Saint John (au Nouveau-Brunswick) est dotée de la première charte municipale en Amérique du Nord britannique en 1785, et celui où d’autres villes, telles Montréal, Québec, Toronto et Kingston, acquièrent un privilège semblable. Qui plus est, c’est seulement au cours des années 1840 que le pouvoir colonial consent à doter les principales villes sous son autorité de chartes permanentes comportant un ensemble de pouvoirs plus étendus. Ainsi, Québec et Montréal obtiennent leur première charte en 1831, contrairement aux plus petites localités qui sont alors soumises à la loi générale sur les municipalités. Ces chartes, suspendues en 1836 à cause du contexte politique agité, seront rétablies en 1840.

«L’eau propre et incolore [est] une des principales prérogatives des populations progressistes4Napoléon Drouin, Six années d’administration (1er mars 1910-1er mars 1916), Québec, 1916, p. 110.»

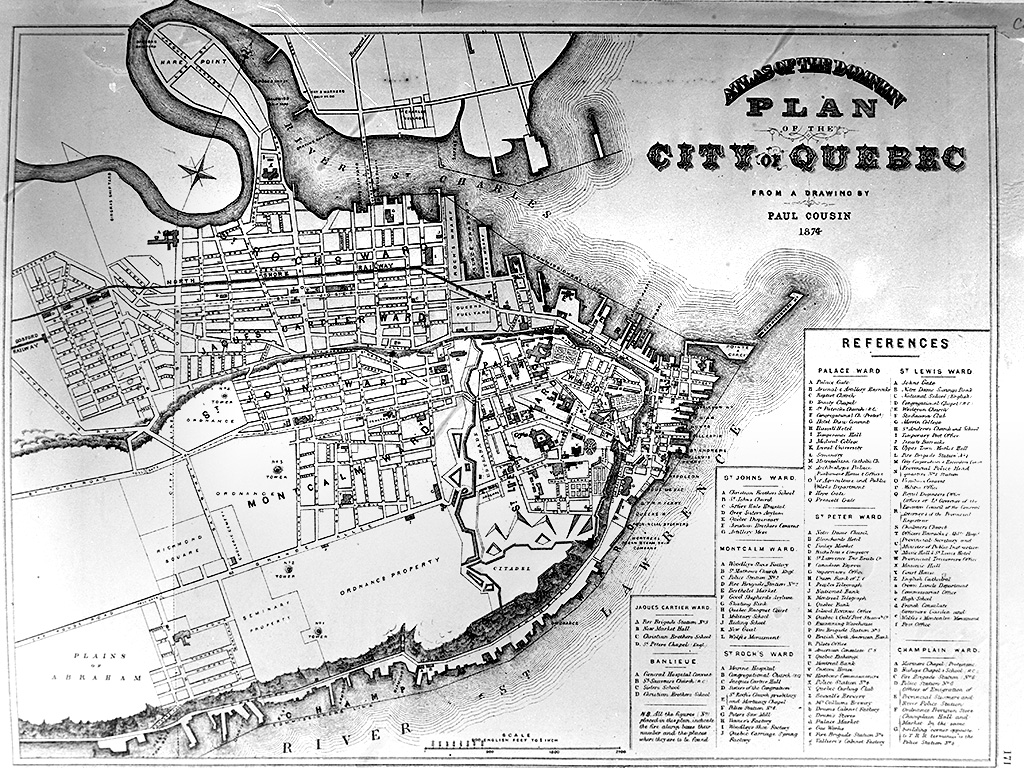

Dans la ville de Québec, c’est par le truchement de la gestion de l’eau, notamment, que la vie municipale prend forme à partir du moment où des institutions locales sont établies de manière permanente. L’aqueduc municipal représente en effet une grande réalisation. À l’époque, les raisons qui incitent à assurer l’approvisionnement en eau de manière plus systématique concernent d’abord la protection du bâti. C’est qu’au milieu du XIXe siècle Québec est souvent la proie d’incendies dont la gravité est amplifiée par les constructions en bois et la densité du bâti, dans un contexte où, de surcroît, l’approvisionnement en eau est aléatoire. Du choix du site où puiser l’eau pour alimenter la ville aux procédés techniques adoptés, en passant par les discussions sur les quantités d’eau consommées et les coûts associés au service, toutes ces étapes révèlent comment se met en forme l’espace municipal de la ville de Québec, sur le plan de son organisation autant physique que politique. Voyons les étapes les plus importantes de cet immense chantier qui se déroule sur plusieurs décennies.

Approvisionner en eau la ville et ses habitants: un défi immense

Dès le début du projet, Québec choisit d’agir comme maître d’œuvre du futur service d’approvisionnement en eau5 Archives de la Ville de Québec (AVQ), 3CC1-73, Rapports annuels 1841-1928 (Rapports annuels 1841-1928), Rapport annuel du maire George O’Kill Stuart, 1847, p. 9. En 1847, elle confie à l’ingénieur américain, George A. Baldwin, déjà à l’emploi de la Ville pour le gaz, le soin d’élaborer un plan afin de «fournir une eau pure à la ville6AVQ, QD2-09A/1110-10, George R. Baldwin, civil engineer, Report on supplying the City of Quebec with pure water, Boston, Charles C. Little and James Brown, 1848, p. 3.». Baldwin exclut d’emblée les nombreux ruisseaux à proximité de Québec comme lieux de captage de l’eau, à cause des risques de gel durant l’hiver. Il recommande plutôt d’évaluer le potentiel des rivières Saint-Charles et Montmorency. Enthousiaste, il choisit la première car cette source lui semble amplement suffisante pour répondre aux besoins d’une population de 100 000, voire de 200 000 habitants, soit de deux à quatre fois supérieure aux 45 000 habitants de Québec en 1851, à raison de 150 gallons impériaux d’eau par jour et par logis. Ces estimations, l’ingénieur les fonde sur la consommation quotidienne relevée notamment à Londres, à la même époque. À Québec, il est prévu que l’alimentation en eau serve d’abord aux usages domestiques «pour laver les allées de maisons, les petites cours intérieures mal aérées, les lieux d’aisance», en conformité avec ce qu’on entend par hygiène, c’est-à-dire la propreté des lieux plus que celle des personnes. Considérant les usages différenciés de l’eau par temps sec durant l’été ou humide à d’autres moments, de même que les quantités requises pour le nettoyage des rues et les besoins du secteur industriel et du service des incendies, Baldwin évalue que l’aqueduc de Québec doit pouvoir fournir autant que trois millions de gallons par jour.

Ces calculs faits, l’ingénieur recommande de prélever l’eau aux rapides de Lorette, situés à une dizaine de kilomètres en amont du centre de Québec7«L’endroit choisi pour ériger le barrage et le château d’eau se trouvait dans la municipalité de Jeune-Lorette, au débouché du lac Saint-Charles, sur la rivière du même nom. On obtint une tête d’eau de 463 pieds au-dessus du point le plus bas, au passage de la rivière Saint-Charles, à quelque distance des limites de la ville – le point le plus élevé à atteindre se trouvant à 324 pieds, sur la Grande Allée.»: Antonio Drolet, La Ville de Québec. Histoire municipale III. De l’incorporation à la Confédération (1833-1867), Québec, Société historique de Québec, 1967, p.29.. Celle-ci sera amenée à la ville par gravité vers le mont Plaisant (actuellement à la jonction de la côte De Salaberry et du chemin Sainte-Foy), puis conduite vers les maisons. Le chantier de l’adduction de l’eau va mobiliser des ressources humaines et financières considérables. À cette fin, il faudra «canaliser la ville en entier», comme l’exprime si justement le maire Narcisse-Fortunat Belleau dans son adresse inaugurale en 1852: il s’agit d’un «ouvrage gigantesque», poursuit-il, qui nécessite de la part du «comité ayant la surveillance de ces ouvrages une grande activité et beaucoup de zèle pour faire autant et surmonter autant d’obstacles […] dans un temps si court8AVQ, Rapports annuels 1841-1928, Rapport annuel du maire Narcisse-Fortunat Belleau, 1852, p. 4.».

Si le chantier est imposant, c’est aussi parce que, peu de temps après le début des travaux, il est décidé de procéder simultanément à l’établissement d’un réseau d’égouts, estimant, comme le dit à son tour le maire Ulric Tessier en 1854, «que s’il était nécessaire d’introduire de la bonne eau dans chaque maison, il était aussi nécessaire d’égoûter [sic] chaque propriété pour assainir la ville9AVQ, ibid., Rapport annuel du maire Ulric Tessier, 1854, p. 3.». On imagine sans mal l’état de Québec durant toutes ces années, dont les rues sont encombrées par des «tranchées ouvertes» dans lesquelles sont enfouis les tuyaux d’eau potable et d’eaux usées. Si le branle-bas alourdit considérablement le fardeau financier municipal, les travaux sont néanmoins estimés incontournables par tous les maires qui se succèdent au cours des années 1850 et 1860 et au-delà. Les élites locales, poursuit le maire Tessier, sont unanimes dans leur volonté de faire de Québec «une ville qui puisse se comparer à toutes celles du continent américain sous le rapport de la salubrité, de la propreté et des embellissements dignes d’une population industrieuse et prospère».

La preuve du travail accompli est abondamment exposée sous la forme de longues séries de chiffres produites par les chefs de service et les dirigeants municipaux, année après année. «[Q]uatre mille et un quart de tuyaux d’égout; un mille de canaux en briques; cinq mille et un quart de tuyaux d’aqueduc en fer; six cent quatre-vingt-six tuyaux d’embranchements aux maisons; dix-sept citernes avec robinets réguliers; quarante hydrants; cinq hautes et basses citernes, et trente-huit citernes couvertes de grilles en fer pour l’écoulement des eaux»: tel est le travail abattu durant la seule année fiscale 1887-188810AVQ, Rapports annuels 1841-1928, Rapport annuel de l’Ingénieur de la Cité, 1887, p. 2.. En apparence triviales, ces données chiffrées exercent une véritable fascination sur les élites de l’époque, à Québec comme à Boston, Glasgow, Toronto ou Montréal11Voir à ce sujet les travaux éclairants de Linda Nead, Victorian Babylon People, Streets and Images in Nineteenth-Century London, New Haven, Yale University Press, 2005, et de Richard Dennis, Cities in Modernity. Representations and Productions of Metropolitan Space. 1840-1930, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.. Elles constituent autant de traces et de preuves des processus par lesquels les territoires des municipalités prennent forme et se structurent. Ces données permettent aussi de suivre l’évolution des frontières mouvantes des villes alors en pleine croissance.

Définir l’accès à l’eau ou la création de la catégorie des contribuables

Cependant, il ne suffit pas de «canaliser la ville» pour établir le service de l’aqueduc. Il faut ensuite distribuer l’eau, ce qui suppose de préciser qui pourra y avoir accès et d’en fixer le prix. Au XIXe siècle, il n’existe pas de réponses simples ni uniques à ces questions tant la fourniture de l’eau met en jeu des considérations totalement inédites. En premier lieu, il s’agit de faire accepter l’existence d’un service public qui pénètre jusqu’à l’intérieur des maisons, et qui n’est pas forcément requis ni demandé par la population. En second lieu, c’est la délicate question de la taxation qui est posée, à une époque où la pratique en est à ses balbutiements.

En raison du caractère nouveau du service et parce qu’on ne le conçoit pas d’emblée comme universel, les autorités municipales décident d’abord de raccorder à l’aqueduc seulement les immeubles des propriétaires fonciers qui le désirent. Le règlement de 1847 à cet effet précise donc qu’il demeure permis à toutes les personnes qui le souhaiteraient «de construire les ouvrages nécessaires pour fournir d’eau leurs propres dépendances12Lois et règlements pour le gouvernement de la Cité de Québec, 1851 : 10 Victoria, chap. 113, Acte pour fournir de l’Eau la Cité de Québec et lieux adjacents, 20 février 1847, articles XII et XXVI.». L’article XVII prévoit en outre que l’imposition pour l’eau ne sera pas unilatérale puisque seules les personnes qui s’y raccordent paieront une taxe. Mais, rapidement, cette disposition ne paraît pas réaliste. La distribution de l’eau se révèle tellement coûteuse qu’elle doit se faire par le raccordement systématique de toutes les maisons. Dès 1851, un amendement est donc apporté au règlement sur l’eau qui permet d’imposer tous les contribuables, «tant ceux qui consentiront que ceux qui refuseront de recevoir dans leurs maisons, magasins ou autres bâtiments le tuyau pour y conduire l’eau13Ibid., 13-14, Victoria, chap. 10, Acte pour amender un Acte pour fournir de l’Eau à la Cité de Québec et autres lieux environnants, article II.».

Cette nouvelle disposition n’assure pas pour autant la municipalité de la légitimité nécessaire pour mettre l’amendement en application. L’introduction de cette forme inédite d’imposition suscite à ce point des réserves que le maire Joseph Morin sent le besoin de s’en expliquer comme suit en 1855: «On appelle le prix fixé par l’eau de cette ville une taxe; mais suivant moi, on devrait lui donner un autre nom, car ce n’est pas à proprement parler une taxe. On devrait faire comprendre au public que c’est une indemnité, un équivalent pour l’eau qu’on lui livre par les tuyaux, comme le prix qu’il payait pour le même article lorsqu’il l’achetait des charretiers14AVQ, Rapports annuels 1841-1928, Rapport annuel du maire Joseph Morin, 1855, p. 4..»

C’est donc dans un contexte plutôt adverse que le maire Joseph Morin et bien d’autres à sa suite s’évertuent à justifier l’existence du service municipal de l’eau. La situation est rendue d’autant plus difficile que le développement du réseau connaît plusieurs ratés qui tiennent au financement des installations et aux défis posés par la topographie de Québec. Au départ, en effet, il est prévu que ce sont les rues «où la cotisation est assez élevée pour assurer un intérêt de 8 à 10 % et au-delà sur le coût total des travaux exécutés dans chacune des rues» qui seront les premières dotées15AVQ, ibid., Rapport annuel du Comité de l’Aqueduc, 1856, p. 53.. Dans les quartiers les plus pauvres, le surintendant de l’aqueduc recommande de fixer à quatre dollars par année le coût à payer pour l’eau, une somme qui servira à couvrir les frais d’intérêt sur les emprunts pour financer les travaux effectués à ces endroits, conformément au règlement16AVQ, ibid., Rapport annuel du Comité de l’Aqueduc, 1857-3, p. 84. Si l’on saisit bien les allusions du surintendant, tout porte à croire que le gouvernement refuse, dans un premier temps, de consentir ce droit à la municipalité sans qu’il soit possible de comprendre la raison de ce refus.. Mais, ironie du sort, comme l’eau circule par gravité, les quartiers les plus bas de la ville sont les mieux desservis, contrairement aux quartiers de la haute-ville, habités par les élites et situés en bout de ligne du réseau.

Cette situation n’aurait pas nécessairement posé de problèmes si la quantité d’eau qui arrive en ville avait été suffisante. Or, aussitôt la mise en fonction de l’aqueduc, en 1854, la seule conduite de 18 pouces aménagée pour amener l’eau se révèle insuffisante. C’est que la multiplication rapide des raccordements des maisons à la conduite principale provoque une baisse du débit de l’eau, d’où sa difficulté à atteindre la partie haute de Québec. Du coup, ce sont les quartiers populaires, les moins rentables sur le plan fiscal, qui sont les mieux pourvus. Pour pallier le problème, la municipalité décide de couper l’eau dans la basse-ville pendant quatre heures par jour, le temps que les maisons de la haute-ville puissent remplir leur réservoir. Cela ne modifie en rien le fait que les contribuables les plus lourdement taxés sont les moins bien approvisionnés. Cette situation paraît inacceptable aux yeux des autorités municipales et les embarrasse au plus haut point.

Approvisionner simultanément tous les secteurs de Québec, de manière à ce que le paiement de la taxe sur l’eau procure en retour le service auquel les contribuables sont en droit de s’attendre, dont une protection analogue et équivalente contre les incendies, est l’objectif auquel aspirent les autorités locales. Non pas tant pour des raisons de justice sociale, mais pour que les contribuables reçoivent bel et bien les services dont ils assument les coûts. La légitimité de la jeune municipalité en dépend.

Ce problème aurait été moins aigu si Québec avait pu emprunter pour combler le manque à gagner, nécessaire à la poursuite des travaux d’installation de l’aqueduc. Or, comme le règlement de l’eau à l’époque exige que le service s’autofinance, il s’avère impossible de combler le déficit à même le revenu ordinaire de la ville. Coincée sur le plan financier et ne pouvant admettre qu’elle ne peut répondre à la demande en eau, la municipalité n’a d’autre choix que de se lancer dans une croisade contre le gaspillage de la ressource. En 1860, l’ingénieur réputé Thomas C. Keefer est donc appelé en renfort. Il est invité à formuler des recommandations sur «les meilleurs moyens d’augmenter la quantité d’eau maintenant fournie par l’aqueduc, et cela tout en conservant les tuyaux actuellement en opération17AVQ, QD2-09A/1158-02, Thomas C. Keefer, Rapport sur l’aqueduc de Québec, 1860, p. 1.». L’ingénieur donne à entendre ce que le client demande. Il affirme d’emblée que, si la quantité d’eau qui circule quotidiennement dans les tuyaux est insuffisante, alors qu’elle est prévue pour une population de 100 000 habitants tandis que la ville n’en totalise que 30 000, c’est qu’il s’en fait une consommation excessive. En clair, chaque individu consommerait 100 gallons par jour, ce qui dépasse largement les 150 gallons prévus pour chaque foyer.

Si gaspillage il y a, comment se produit-il? D’après l’ingénieur Keefer, il résulterait du fait que les gens laissent les robinets ouverts dans les maisons et dans les lieux d’aisance de crainte que l’eau gèle si elle ne circule pas. Le gaspillage serait aussi patent dans les ateliers, les brasseries et les tanneries où la consommation de l’eau atteint des sommets qui ne sont pas en proportion de la taxe payée. L’ingénieur recommande donc de taxer davantage les gros consommateurs d’eau. La Ville se résout à introduire une taxe spéciale pour «les bains, les closets et animaux abreuvés par l’eau de l’Aqueduc et d’établir l’uniformité de la taxe sur l’eau sur les marchands en gros et les marchands en détail18Propos rapportés dans le rapport annuel du maire Thomas Pope, 1863, p. 8, dans AVQ, Rapports annuels 1841-1928.». Surtout, l’ingénieur préconise de donner à la municipalité des pouvoirs accrus de surveillance et d’inspection des maisons.

Québec va donner suite à cette recommandation, comme en atteste le passage suivant de la charte municipale, amendée en 1865: «La dite corporation a le droit de nommer un ou plusieurs inspecteurs chargés d’entrer à des heures raisonnables dans les maisons ou les bâtisses et sur les terrains qui reçoivent de l’eau du dit aqueduc ou de dits aqueducs, et d’examiner les robinets, tuyaux de service ou de répartition, conduits, citernes, réservoirs ou appareils placés dans ces maisons, bâtisses, terrains et leurs dépendances1929, Victoria, ch. 57, section 36, sous-section 18..» Au nouveau pouvoir d’inspection s’ajoute celui d’un plus grand contrôle puisque la Ville obtient le droit d’installer des hydromètres «pour régler, déterminer et mesurer la quantité d’eau à être fournie par le dit aqueduc, soit à toute maison ou bâtisse». Québec peut aussi suspendre l’approvisionnement en eau de toute personne qui ne s’acquitte pas de la taxe pour ce service. C’est ainsi que le nouveau service de l’aqueduc, composé de milliers de conduits et de tuyaux et dont l’implantation contribue à la structuration du territoire, favorise également l’intégration des individus dans l’espace municipal par la tentative de réglementer la manière d’en faire usage.

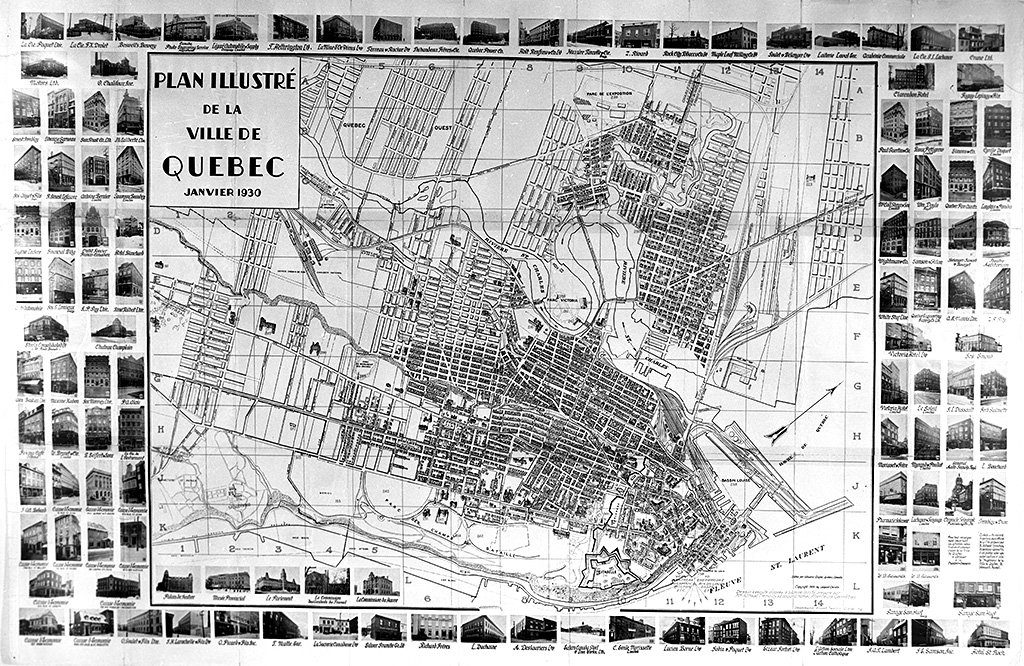

L’histoire du développement de l’aqueduc à Québec ne se s’arrête pas là. L’extension du réseau se poursuit dans les décennies suivantes. Un nouveau conduit, de 30 pouces de diamètre celui-là, est installé en 1885 afin d’approvisionner le secteur de la haute-ville. Depuis les débuts de la mise en service de l’aqueduc municipal, c’est la première fois que l’eau est distribuée dans toute la ville en même temps. Puis, en 1913, on construit un troisième conduit, de 40 pouces cette fois, destiné à alimenter les territoires des municipalités annexées à Québec depuis 1889 (Saint-Sauveur, Saint-Malo, Limoilou et Montcalm). Ainsi, l’extension du réseau s’accompagne de celle du territoire dont les limites sont repoussées à diverses reprises pour englober les faubourgs environnants.

La nécessité d’assurer un approvisionnement constant, fiable et de plus en plus volumineux conduit donc à l’augmentation du pouvoir de l’aqueduc et à l’amélioration continue du système. Ainsi, le travail relatif à l’approvisionnement en eau de Québec ne semble jamais devoir se terminer. Un problème n’attend pas l’autre. Toutes ces améliorations peuvent être lues comme autant d’ajustements dans le mode de gouvernement de la ville. Il en est de même pour les autres services municipaux tels la voirie ou la protection contre les incendies. Assurer l’ordre et garantir la sécurité collective sont des opérations permanentes qui surviennent dans un monde en perpétuel mouvement. Elles nécessitent des améliorations et des adaptations continuelles. C’est en ce sens que la matérialité de la vie quotidienne structure le domaine municipal en même temps qu’elle encadre la vie collective.

La période d’expansion 1870-1880–1920: améliorations locales, assainissement et embellissement à Montréal

L’histoire du réseau des parcs et des espaces verts à Montréal à la même époque fournit un autre exemple de la manière dont le territoire municipal prend forme. À l’image du développement des services de l’aqueduc et des égouts, cette initiative vise aussi à assainir la ville alors en pleine transformation. Certes, le travail entourant le développement des réseaux d’eau et celui des parcs diffère passablement. Tout comme le premier cependant, le second illustre comment les éléments naturels sont à nouveau mis au service de la municipalisation de l’espace urbain, comme de l’urbanisation des pratiques citadines.

L’aménagement de parcs publics s’amorce à une époque où la question de l’espace urbain, de son organisation et de sa gestion occupe une place centrale sur la scène municipale. Cette question s’y pose avec une acuité particulière, alors que Montréal se transforme radicalement sous l’effet de l’industrialisation. L’installation de manufactures, l’accroissement de la circulation, le brassage des populations résultant de l’arrivée des habitants des campagnes environnantes autant que de l’immigration internationale se produisent dans un milieu qui n’est pas adapté à ces nouvelles réalités. Il s’ensuit une dégradation des lieux et des conditions de vie.

C’est essentiellement par un travail sur l’espace que les dirigeants municipaux tentent alors de répondre aux problèmes provoqués par ce développement rapide de Montréal. Rues et trottoirs, aqueducs et égouts, mais aussi places publiques et parcs, toutes ces initiatives menées par les autorités locales font que la ville se transforme et s’adapte, et que son territoire se structure. Il est possible de considérer tous ces développements sur le plan physique comme autant d’actions qui modifient l’apparence de Montréal. Il faut bien voir que ces interventions s’apparentent aussi à une véritable entreprise de structuration politique de l’espace par laquelle les autorités municipales assoient leur autorité et cherchent à marquer de leur présence le territoire. L’examen des étapes entourant la formation du réseau des parcs et des espaces verts permet d’illustrer comment ces dynamiques s’incarnent dans le cas montréalais.

Embellir la ville: les premiers parcs

Bien que les premiers espaces verts à Montréal apparaissent dès le début du XIXe siècle, l’élan en leur faveur et leur développement plus soutenu se produisent à partir de la seconde moitié du siècle. Des places publiques et de grands parcs sont aménagés çà et là dans la ville, parmi lesquels les squares Dalhousie, Chaboillez, Viger et Saint-Louis, et les parcs du Mont-Royal, La Fontaine et de l’île Sainte-Hélène20Cette partie de l’article s’appuie sur une recherche menée sur le réseau montréalais des parcs, dont les résultats ont été publiés dans «Inscrire le pouvoir municipal dans l’espace urbain: les réseaux des parcs à Montréal et Toronto, 1870-1940», The Canadian Geographer/ Le Géographe canadien, 46, 4 (2002), p. 509-526. (parc Jean-Drapeau).

Concrètement, ces espaces prennent forme et deviennent réalité, d’abord par les travaux liés à leur aménagement physique. À l’époque, ils sont entrepris avec l’objectif de faire des milieux où les parcs sont situés des lieux agréables et reposants, destinés à la promenade, à la détente et à la contemplation. Les arbres plantés, la pelouse et les fleurs semées, les étangs creusés: ces éléments visent à transformer des sites pour ainsi dire sauvages ou en friche, en espaces de culture et de civilisation. Espaces de nature, par la présence de tous ces éléments, les parcs sont aussi des espaces de culture tant ils servent à exprimer un ensemble de valeurs et d’idéaux.

De fait, l’établissement des espaces verts traduit la volonté des autorités montréalaises d’embellir la ville et de promouvoir son image. À Montréal comme dans les autres villes à la même époque, ils représentent des lieux qui témoignent de leur croissance, mais aussi de la bonne gestion des affaires municipales. À ces objectifs s’ajoute la volonté d’assainir l’air en dotant la ville de poumons, par le truchement des parcs. C’est ce qu’exprime par exemple le maire Charles-Joseph Coursol, au moment d’entrer en fonction au début des années 1870:

Les aménagements dont les parcs font l’objet visent aussi à urbaniser les nouveaux citadins, à leur inculquer des comportements répondant aux normes de la sociabilité urbaine, telles qu’elles sont conçues pour s’appliquer dans les espaces publics. Or, cette conception des parcs ne s’incarne pas d’emblée dans les pratiques des usagers. Les débats et les échanges entourant l’aménagement des lieux puis leur entretien témoignent des difficultés auxquelles les autorités montréalaises font face, surtout dans les premières années d’existence des parcs. Il n’est pas rare que les employés affectés à l’aménagement des espaces verts se plaignent des comportements des usagers, qui décident tantôt de cueillir des fleurs pour leurs usages personnels, tantôt de creuser dans le sol pour y prendre de la terre ou du sable, tantôt d’y faire brouter leurs animaux. Pour assurer le respect des sites tout comme leur sécurité, des gardiens sont donc engagés à partir du début du XXe siècle en particulier dans les grands parcs.

En 1902, un règlement particulier est adopté; il traduit l’effort des autorités municipales de définir les parcs et de préciser les usages permis. Un parc, est-il affirmé, est un lieu dirigé, contrôlé et surveillé par l’administration municipale. Il est permis de le fréquenter à des heures précises, en respectant les équipements et les éléments naturels. Mais il est interdit d’y consommer des boissons enivrantes, de faire usage d’armes à feu, de faire éclater des pétards, de blesser les animaux, d’afficher quelque annonce que ce soit, de dire la bonne aventure, de pousser des cris ou de proférer des injures, de dormir, de déposer des carcasses d’animaux ou des ordures, etc.22VM, Règlement no 275 «Règlement pour l’administration des parcs et des squares», 24 avril 1902. Tous ces interdits sont intéressants en soi dans la mesure où ils reconstituent en miroir certaines des pratiques des citadins. Leur énonciation contribue à l’affirmation du pouvoir municipal sur ces lieux. Par leur intermédiaire, tout comme par le travail effectué pour aménager des espaces verts, les autorités montréalaises s’approprient des parts d’espace urbain. C’est ainsi que la volonté de municipalisation du territoire prend appui sur l’urbanisation de la nature et se matérialise par l’intermédiaire de l’aménagement physique des parcs et l’élaboration de normes et de règlements destinés aux usagers.

Structurer le territoire par les espaces verts

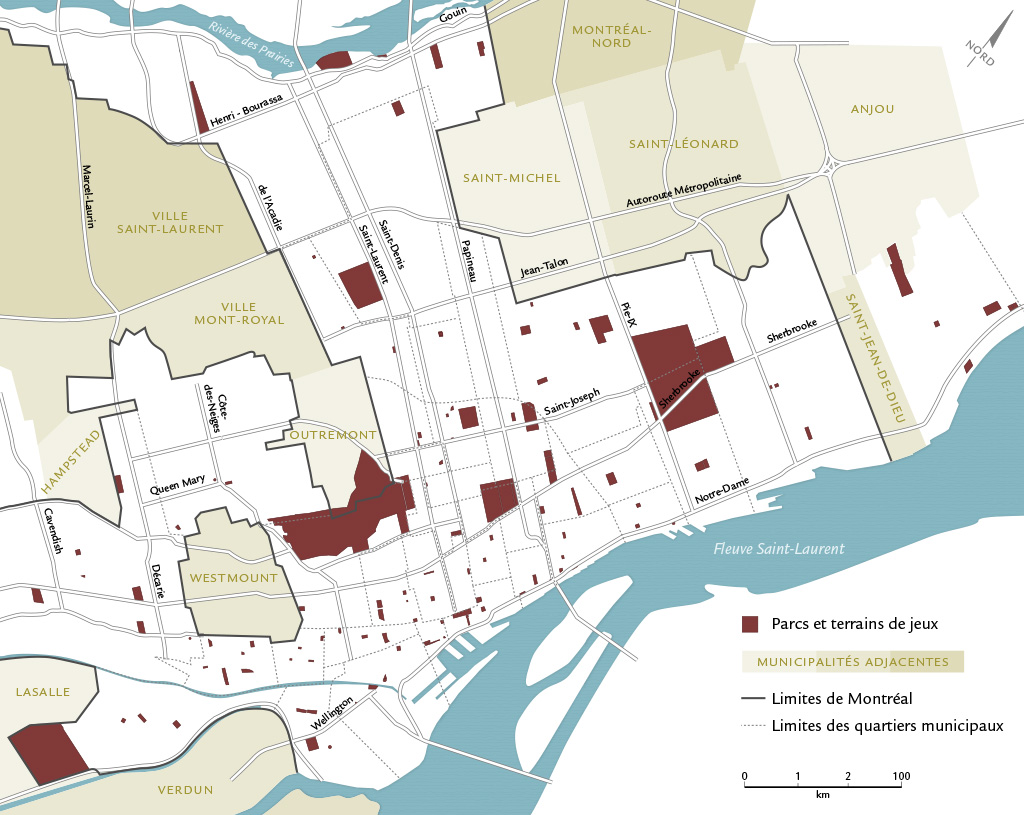

À la volonté initiale des autorités montréalaises d’établir des espaces verts succède une politique d’aménagement plus systématique de ceux-ci à partir de la fin du XIXe siècle. Il faut dire que leur compréhension de la ville se précise à la suite des divers travaux d’infrastructures réalisés pour l’adapter et la moderniser. De plus en plus, en effet, les dirigeants montréalais en arrivent à penser le territoire urbain de manière plus globale. À la vision morcelée de la ville caractéristique du XIXe siècle succède une conception rationnelle et abstraite de celle-ci, envisagée davantage comme un tout constitué de parties, incarnées par les quartiers. La stabilisation graduelle des frontières montréalaises, après une période intense d’annexion des banlieues environnantes, y contribue aussi23Sur le mouvement des annexions, voir Paul-André Linteau, Histoire de Montréal depuis la Confédération, Montréal, Boréal, 1992, chapitre 8..

C’est ainsi qu’en l’espace de quelques décennies Montréal est dotée de tout un réseau d’espaces verts sur l’ensemble de son territoire. D’un total d’un peu moins de 40 à la fin du XIXe siècle, leur nombre passe à 70 à la fin des années 1910, puis à 108 à la fin des années 1930. De même, le rapport entre le nombre d’emplacements dédiés au loisir et la taille de la population évolue de façon positive. Alors qu’on comptait un acre d’espace vert pour 650 habitants vers 1912, on en dénombre un pour 443 en 1925. Par la suite, même si ce ratio tombe à un acre pour 504 habitants, le nombre d’espaces verts continue de croître, ce qui atteste du fait que ce sont de plus petits espaces qui sont aménagés.

De fait, la notion d’espaces verts évolue à partir du début du XXe siècle. Ayant d’abord été conçus en lien avec des considérations essentiellement esthétiques et destinés à des usages passifs, telle la promenade ou la contemplation, les parcs sont de plus en plus pensés en fonction de pratiques et d’activités de loisirs variées pour des catégories d’usagers elle aussi diversifiées. En plus des éléments naturels, les autorités montréalaises dotent les espaces récréatifs d’équipements: appareils et terrains de jeux, tables de pique-nique, pavillons, etc. Pour favoriser un environnement harmonieux, on semble de plus en plus miser sur leurs équipements et leurs usages, au-delà du seul caractère formel des parcs et des éléments naturels dont ils sont pourvus. La transition dénote aussi de l’adoption d’une conception plus fonctionnelle de l’espace urbain.

Le mode de répartition de plus en plus cohérent des parcs dont est doté chacun des quartiers de Montréal à partir du début du XXe siècle manifeste l’existence de ces transformations survenues dans la conception des espaces récréatifs. De fait, on peut dire que le réseau des espaces verts et de loisirs qui prend ainsi forme donne vie et sens, lui aussi, à une conception rationnelle et structurée de l’espace. Comme la carte des parcs et des terrains de jeux à Montréal l’illustre, leur présence dans chacun des quartiers offre une image d’ensemble équilibrée de la ville, où chacun des quartiers prend vie, du point de vue des autorités montréalaises, par la présence d’espaces verts municipaux. Dans la ville qui se développe et dont le territoire s’étend par les annexions, les parcs leur permettent en outre d’accroître leur visibilité et de rendre plus tangible l’autorité qu’elles souhaitent exercer.

En somme, c’est par la mise en réseau des éléments naturels, par l’implantation d’espaces verts sur l’ensemble du territoire urbain, que les autorités montréalaises conçoivent de plus en plus son organisation. Ce faisant, elles se rendent davantage visibles aux yeux de la population dans son ensemble. Montréal parvient à municipaliser son territoire par le recours à la nature qui prend la forme, cette fois, d’espaces verts destinés aux loisirs. Tout comme dans le cas de l’eau, les éléments naturels sont utilisés comme instrument pour urbaniser l’espace, mais également la population. À travers ces lieux sont diffusées des normes destinées, elles aussi, à urbaniser les comportements de la population. Comme dans le cas de l’eau, ces normes, énoncées dans les discours, sont relayées par la matérialité dans laquelle elles s’incarnent. Du côté des parcs, ce sont les pelouses bien entretenues, les jardins, les allées des espaces verts mais aussi la spécialisation des usages avec l’avènement de terrains de jeux qui sont les vecteurs par lesquels se diffusent ces normes. La transformation des éléments naturels et leur urbanisation se répercutent donc sur les pratiques et rejoint ainsi les individus.

«L’administration municipale […] une science complexe»

En 1923, la Revue municipale du Canada voit le jour. Version française de la Municipal Review of Canada, elle-même fondée en 1905, cette nouvelle publication atteste de l’importance prise par la gestion municipale à l’échelle canadienne, mais aussi québécoise. Son rédacteur en chef, le réputé T. D. Bouchard, également maire et député à l’Assemblée législative, l’affirme d’emblée dans le premier numéro de la revue: «L’administration municipale est une science assez complexe.» De fait, explique-t-il, «toutes les nouvelles activités qui sont survenues en ce dernier quart de siècle dans les conseils municipaux ont rendu l’administration de leurs affaires très compliquée». C’est pourquoi il est devenu nécessaire de «répandre les connaissances municipales». Le constat vaut évidemment pour les grandes villes comme Québec ou Montréal. Il s’applique aussi aux plus petites municipalités que la revue souhaite joindre. La publication entend devenir un des lieux où seront discutés les problèmes posés par l’organisation de services municipaux, présentés les innovations en matière de gestion locale et célébrés les progrès accomplis par les localités du Québec. De plus en plus, c’est en valorisant la rationalisation de leur administration que les autorités locales vont chercher à faire reconnaître leur capacité à gouverner et à asseoir leur légitimité.

Ces changements surviennent à l’issue de vifs débats sur la scène locale, sur la meilleure manière de gérer les affaires municipales. Depuis la fin du XIXe siècle, si le développement considérable des services municipaux et la croissance continue des infrastructures ont favorisé l’organisation du territoire des plus grandes villes, ils ont aussi donné lieu à des pratiques de corruption. La distribution de généreux contrats et d’emplois dans ce contexte a constitué un levier puissant permettant aux élus locaux de se maintenir dans les fonctions électives des municipalités. Avec le temps, la probité des élus locaux soulève des débats de plus en plus passionnés dans bien des villes. Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur l’efficacité des services municipaux. L’un et l’autre problème déclenchent une véritable croisade contre les politiciens accusés de corruption et de mauvaise gestion. Dans la foulée se dessine le projet de revoir le fonctionnement des administrations locales de manière à mieux séparer leurs sphères, politique et administrative, et à rendre la gestion plus transparente.

Après la Première Guerre mondiale, l’heure est à la restructuration du fonctionnement des institutions locales. Elle inaugure un réaménagement global de l’organisation des administrations de Montréal et de Québec, dont la séparation des pouvoirs, la reconnaissance de la sphère administrative et la réorganisation des services municipaux constituent les aspects les plus visibles. C’est ainsi qu’en 1921 une nouvelle charte est adoptée à Montréal; celle-ci introduit des changements significatifs à l’hôtel de ville. Désormais, le conseil municipal est assisté par un comité exécutif qui devient le lieu véritable de l’exercice du pouvoir. Les fonctions exécutives et administratives sont confiées à la nouvelle institution tandis que le conseil conserve ses attributions dans le domaine législatif. Le comité exécutif est composé de cinq conseillers municipaux choisis au sein du conseil par l’ensemble de ses membres et c’est l’un deux qui le préside24Ce n’est donc pas le maire qui dirige cette importante instance. En fait, ce dernier ne peut même pas siéger au comité exécutif, ce qui réduit considérablement les pouvoirs dont il dispose pour diriger l’administration montréalaise. Cette disposition est adoptée à la suite des pressions exercées par les réformistes au moment de l’introduction de la charte municipale de 1921: Michèle Dagenais, La démocratie à Montréal de 1830 à nos jours, Montréal, Ville de Montréal, Service du greffe, p. 27.. Véritable organe décisionnel, il prépare le budget annuel et, après l’avoir soumis pour approbation au conseil municipal, il gère les crédits alloués. Il possède l’entière initiative en matière réglementaire, et toute décision doit recevoir son aval.

Avec l’adoption de la charte de 1921, ce sont désormais des fonctionnaires municipaux qui assurent le fonctionnement de l’administration montréalaise en lieu et place des commissions dirigées par les élus qui en avaient jusque-là la responsabilité. La sphère administrative est ainsi dotée d’une existence propre. Sept grands services municipaux se répartissent les responsabilités suivantes: les finances, le secrétariat, le contentieux, la santé, les travaux publics, la protection contre les incendies et la police.

À Québec, des changements importants surviennent aussi dans la gestion des affaires municipales au moment d’une refonte en profondeur de sa charte, celle-là en 1928. Les comités permanents qui supervisaient les secteurs d’activité de la municipalité sont remplacés par un comité administratif, à l’image du comité exécutif montréalais. Contrairement à la situation qui existe à Montréal, le maire en est toutefois membre. Qui plus est, il préside ce comité formé de quatre échevins choisis par le conseil municipal. Onze services municipaux sont créés dans la foulée: finances, greffe, audition, travaux publics, aqueduc, hygiène, police, feu, contentieux, Cour du recorder, archives et statistiques.

Qu'ils soient trésoriers, comptables, greffiers, avocats, ingénieurs, médecins, évaluateurs, policiers, pompiers ou cols blancs, les fonctionnaires constituent un autre groupe d'acteurs en émergence durant cette période marquée par la croissance de la sphère administrative au sein des institutions locales. Présents en nombre restreint durant la majeure partie du XIXe siècle, ils ne cessent de gagner en importance avec le temps. C'est en bonne partie par leur travail pour solutionner les nombreux problèmes urbains de la période que les administrations municipales consolident leur emprise sur les villes. L'expertise qu'ils possèdent par leur formation, mais aussi par leur expérience de la gestion municipale en fait des acteurs incontournables, dont l'influence est parfois considérable. Mus par leur désir de solutionner les problèmes que vivent les villes en pleine croissance, mais aussi par leur volonté d'étendre leur sphère d'action et d'obtenir la reconnaissance de leur expertise, les fonctionnaires vont jouer un rôle fondamental dans le développement des domaines d'activité des municipalités. Au surplus, c’est par leur travail que se réalise la normalisation de la vie politique locale et son uniformisation. Encore plus que les élus, ce sont les fonctionnaires municipaux qui confèrent une continuité aux gouvernements de Montréal et de Québec.

À ce jour, l’histoire du monde municipal demeure insuffisamment documentée, et ses rationalités propres sont mal connues. À quelques exceptions près, les travaux demeurent prompts à conclure que les élus municipaux du XIXe et du XXe siècle étaient tous imbus d’une conception libérale de la vie politique, que l’on associe à tort à une politique de laisser-faire. À tort, car, s’il est effectivement juste de soutenir que les élus de l’époque ont adhéré à une conception du monde fondée sur la liberté, celle-ci n’aurait pu se vivre dans un monde en désordre, confus et désorganisé. La liberté comme condition d’existence et comme principe de gouvernance des populations exigeait et exige encore des villes fonctionnelles, des territoires structurés aux délimitations nettes et précises, des services publics bien organisés.

Au milieu du XIXe siècle, presque tout était à faire sur ces plans. Parfois en termes précis et caractérisés par la capacité de dresser des portraits élaborés et cohérents de la situation, comme le feront certains chefs de service et hauts-fonctionnaires municipaux ; parfois en termes plus succincts et parcellaires, comme en témoignent les nombreux discours des élus locaux. Quelle qu’en soit la forme, une constante se retrouve dans tous ces écrits, dont les traces sont conservées dans les dépôts d’archives municipales. Ils permettent de tracer les contours du domaine municipal en formation, de reconstituer les mesures adoptées afin de l’ordonner et d’organiser les milieux urbains en constante recomposition.

Pour exhumer certaines de ces entreprises, nous avons cherché à reconstituer les débats soulevés, les problèmes rencontrés et les expériences menées en choisissant de nous libérer de l’automatisme qui consiste à considérer les dirigeants municipaux, élus comme fonctionnaires, comme ayant été au mieux réactifs, au pire corrompus. Nous avons reconstitué leurs faits et gestes en tenant compte des enjeux de l’époque, en les analysant dans leur contexte et non en fonction d’une vision présentiste qui se contenterait de mesurer l’efficacité des gestes faits en regard de critères normatifs. Il ne s’agissait pas de réhabiliter le monde municipal, mais bien d’historiciser ce pan entier de la vie politique mal connu et peu considéré, car il est associé à la trivialité de la vie quotidienne.

Or, comme nous avons cherché à l’illustrer, c’est justement cette dimension qui mérite qu’on s’y arrête, estimant que les rapports sociaux et les rapports politiques se construisent autant, sinon d’abord, à travers la matérialité qui nous environne. C’est par elle que les autorités municipales travaillent à ordonner le développement du monde urbain et la vie collective depuis le milieu du XIXe siècle. Cette matérialité constitue en même temps une opération qui rend aussi visible et tangible l’ordre qui s’élabore. De fait, la ville moderne semble en continuelle adaptation et progression. Elle n’est jamais totalement complète et doit être entretenue, inspectée, améliorée. Les activités d’entretien qu’exigent tous les équipements urbains légitiment ainsi le pouvoir de la municipalité auquel ils se rattachent.

NOTES

RÉVISION LINGUISTIQUE Solange Deschênes

DESIGN GRAPHIQUE Émilie Lapierre Pintal

DAGENAIS, Michèle (2014). Le territoire municipal au Québec: terrain d'expression du pouvoir politique au quotidien. Québec: Centre interuniversitaire d'études québécoises (coll. «Atlas historique du Québec» - L'État). [En ligne]: https://atlas.cieq.ca/l-etat/le-territoire-municipal-au-quebec-terrain-d-expression-du-pouvoir-politique-au-quotidien.html (consulté le 14 mars 2026).