Une bibliothèque dans chaque paroisse

L’échec du projet des évêques, 1840-1940

Par René Hardy et Jean-François Hardy, CIEQPour au sujet des auteurs et lire le résumé.

RÉSUMÉ – Au milieu du XIXe siècle, Mgr Bourget lance le projet de créer une bibliothèque dans chaque paroisse. Il y travaille dans un climat d’urgence pour devancer plusieurs projets de bibliothèques publiques soutenus par des laïcs entreprenants. Les auteurs de cet article montrent, données statistiques à l’appui, comment et à quel rythme les bibliothèques scolaires / publiques, implantées par le surintendant de l’éducation, Jean-Baptiste Meilleur, ont graduellement laissé la place à la bibliothèque paroissiale sous la direction du clergé. Ce faisant, ils retracent diverses conjonctures qui, durant cette longue période, ont favorisé l’essor ou le déclin de ces bibliothèques qui furent toujours dominantes. Puis, à partir du « rapport annuel des paroisses », ils mesurent le rythme de leur implantation dans les paroisses des divers diocèses, dressent des comparaisons entre les diocèses, décrivent la taille de ces bibliothèques en nombre de volumes et cartographient la disparité spatiale de leur existence. Il en ressort une observation plutôt inattendue : dans l’ouest du Québec, de loin la région la plus peuplée, cet équipement culturel recule constamment depuis 1860, alors qu’il connaît dans l’Est des progrès continuels, du moins jusqu’en 1920.

Au sujet des auteurs

René Hardy est retraité de l’Université du Québec à Trois-Rivières et chercheur associé au Centre interuniversitaire d’études québécoises. Historien de la culture et de la société, il a été honoré par son université du titre de professeur émérite et a été reçu membre de la Société royale du Canada. Plusieurs de ses ouvrages ont obtenu des prix de la Société historique du Canada et de l’Institut d’histoire de l’Amérique française.

Jean François Hardy est diplômé de la maîtrise en histoire de l’Université du Québec à Montréal. Il est professionnel de recherche au Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) depuis 2006. Spécialisé dans les systèmes d’informations géographiques et historiques, il est le concepteur de plusieurs bases de données hébergées sur l’Espace CIEQ et collabore régulièrement aux publications de l’Atlas historique du Québec.

Le projet de doter les paroisses catholiques d’une bibliothèque sous le contrôle du clergé date du début des années 1840. La création de ce réseau de bibliothèques paroissiales s’inscrit dans un contexte particulier où, au lendemain de l’échec de la révolte de 1837-1838, l’Église sent l’urgence de combattre les idées libérales et démocratiques qui ont inspiré les patriotes. Elle craint que cette idéologie donne ici les mêmes fruits que dans la France issue de la révolution de 1789 qui a placé l’Église sous la tutelle de l’État. En proposant de créer des bibliothèques constituées exclusivement de bonnes lectures

, elle veut aussi protéger ses fidèles contre la propagande protestante diffusée de maison en maison par des missionnaires francophones venus de Suisse et de France grâce au patronage des Britanniques de Montréal.

À ces motivations qui justifient l’urgence d’agir s’ajoute la création, en 1841, d’un système d’écoles publiques subventionnées. Ces écoles non confessionnelles s’inscrivent dans le régime politique de l’Union des Canadas qui est imposé aux Canadiens français dans le but avoué de les assimiler. Or, l’Église soutient depuis des siècles que l’école relève de son autorité. Elle revendique alors un système d’écoles publiques confessionnelles dont la section catholique serait sous son contrôle. Ce faisant, elle s’affirme comme la porte-parole et la protectrice de la nation canadienne-française menacée d’assimilation. Elle fait ainsi concurrence aux élites politiques dont l’influence est affaiblie par l’échec de l’Insurrection1.

L’école pour tous

Au cours des premières décennies du xixe siècle, l’instruction publique connaît une ferveur accrue dans plusieurs pays occidentaux. On perçoit avec plus d’acuité que la défense de la démocratie et des libertés fondamentales peut être compromise par l’ignorance et l’analphabétisme des classes populaires. L’heure est à la lecture et aux débats d’idées, d’où le foisonnement des cabinets de lecture, des cercles, des associations et des instituts qui tiennent souvent des bibliothèques et dont les fonctions sont de répandre les connaissances et de former des citoyens informés et responsables.

Dans ce domaine, les Canadiens montrent un retard manifeste, car les écoles publiques quasi généralisées par la Loi des écoles de syndics ou d’assemblée en 1829 n’ont fonctionné réellement que pendant cinq ans et disparaissent en 1836, faute de subvention après la dissolution du Parlement. Les enfants de la grande majorité des paroisses sont ainsi privés de scolarisation, sauf là où la Fabrique ou un maître tient une école. Il fallait donc redresser la situation, ce à quoi s’attaque Durham. À la suite de son rapport, le système mis en place en 1841 centralise l’organisation scolaire au Parlement du Canada-Uni, en confie l’administration au surintendant de l’Instruction publique et en exclut les Églises catholique et protestantes, car l’objectif est de donner une éducation commune visant l’assimilation des Canadiens français.

Cependant, dès 1841, des députés canadiens-français engagent la lutte contre le projet d’assimilation et réclament un système scolaire séparé pour leurs compatriotes. Forts des pressions exercées par le clergé, ils obtiennent une première concession l’année suivante, soit la nomination d’un surintendant adjoint pour le Bas-Canada. C’est Jean-Baptiste Meilleur qui entre en fonction en 1842 afin d’implanter ce système non confessionnel d’écoles publiques dans toutes les paroisses. Or, celui-ci se bute à la résistance de la population qui refuse la taxation foncière pour le financement des écoles. De violentes manifestations, dénoncées sous le nom de guerre des éteignoirs

par les partisans de l’école pour tous, surviennent dans plusieurs localités et paralysent le mouvement de scolarisation (Hardy, 2015: 208-215). Le gouvernement s’en remet alors à l’influence du clergé paroissial pour vaincre cette résistance. En retour, il consent à la confessionnalisation du système des écoles publiques en 1846.

En somme, contrairement à l’intention initiale, dès les premières années de la mise en place du réseau des écoles publiques, elles furent placées sous la tutelle des Églises. Dès lors, l’influence de l’épiscopat sur ces écoles allait miner le projet de créer des bibliothèques publiques.

L’établissement des bibliothèques publiques

Avec l’école pour tous, la bibliothèque scolaire revêt une certaine importance en devenant un complément nécessaire à l’alphabétisation, dans un contexte où le livre est rare, cher et peu accessible en dehors des villes. Au Haut-Canada, à compter de 1844, le surintendant Egerton Ryerson met en place un réseau de bibliothèques scolaires qui servent également de bibliothèques publiques. Le système fonctionne si bien que Jean-Baptiste Meilleur tente d’importer ce modèle dans son comté. Il n’obtient que très peu de succès, car il se bute à la résistance du clergé paroissial qui veut prendre les devants dans ce domaine et s’assurer du droit de regard sur le choix des livres. De plus, en 1844, la fondation de l’Institut canadien de Montréal s’accompagne de la création d’une salle de lecture et d’une bibliothèque. Les autres instituts qui ouvrent peu de temps après dans plusieurs petites villes et villages visent les mêmes objectifs d’éducation populaire et se dotent de services similaires. Il y a donc, en ce début de la décennie 1840-1850, plusieurs projets de bibliothèques publiques, ce qui incite le clergé à plus de diligence et de dynamisme, s’il ne veut pas être devancé par des laïcs entreprenants.

Tout porte à croire que le clergé a ressenti fortement cette urgence d’agir. Un rédacteur du journal de l’évêché de Montréal, Les Mélanges religieux, premier journal ecclésiastique destiné au grand public, écrit le 28 mars 1843:

À aucune époque de notre histoire, l’instruction ne fut plus populaire et plus indispensable [...]. Nous avons besoin de connaître et d’étudier [...]. Et la lecture, une lecture sage et bien dirigée peut seule nous initier à ces connaissances devenues plus que jamais une nécessité pour nous [...]. Ainsi, propager l’instruction et l’amour de la lecture jusque dans nos campagnes les plus reculées [...] donner à tous nos concitoyens des moyens faciles et économiques de s’instruire, d’étudier les richesses et les ressources qui sont à leur disposition, et leur ménager en même temps des plaisirs et des distractions: voilà le but que nous proposons, et voici le moyen de l’atteindre heureusement. Ce moyen est celui d’une bibliothèque paroissiale.

Figure 1La Bibliothèque paroissiale de Notre-Dame, vers 1900 (détail)

BANQ-Grande Bibliothèque, 0000126896.

La première bibliothèque paroissiale est sans doute l’œuvre du curé de Notre-Dame de Québec, Charles-François Baillargeon, futur archevêque de Québec. En avril 1842, il annonce au prône dominical son intention d’établir dans sa paroisse une bibliothèque religieuse et instructive

destinée principalement à l’éducation des enfants des classes pauvres

. Dès ce moment, des prêtres, dont l’évêque Mgr Flavien Turgeon, ainsi que des laïcs, comme le maire Édouard Caron et le libraire Octave Crémazie, se mettent à l’œuvre pour créer dans cette paroisse, sous le nom de Société des bons livres

, une bibliothèque qui ouvre ses portes l’année suivante. Elle compte 700 volumes lors de sa fondation et 1 100 volumes quelques mois plus tard. L’œuvre semble encore assez dynamique dans la décennie suivante, car, en mai 1850, le curé annonce une assemblée générale pour élire les officiers

et, en 1852, il informe ses paroissiens qu’un bon nombre de livres nouveaux sont à la disposition des lecteurs

. Elle existe toujours en 1859 et compte 4 000 volumes (Drolet, 1965: 148). Le curé, qui s’en sert pour contrer l’influence des protestants qui distribuent bible et brochures de propagande, la qualifie d’assez bonne bibliothèque où vous trouverez tout ce qui vous est nécessaire».

Figure 2Jean-Baptiste Meilleur vers 1880

BANQ-Québec, fonds J. E. Livernois Ltée, P560,S2,D1,P1708.

L’exemple de Québec inspire probablement d’autres curés comme ceux de L’Assomption, de Saint-Roch-de-1’Achigan et des Cèdres qui sont cités en exemple en mars 1843 dans le journal de l’évêché de Montréal pour avoir établi une bibliothèque dans leur paroisse. Mais l’événement fondateur des bibliothèques paroissiales se situe à Montréal, chez les Sulpiciens, curés de la paroisse Notre-Dame. En décembre 1843, le supérieur Joseph-Vincent Quiblier annonce son intention de créer le plus tôt possible

une bibliothèque publique (Séguin, 2016: 226). Prenant exemple sur la France où l’Église a fait de la diffusion des bons livres une mission pastorale qui a donné lieu à la création, à Bordeaux, de l’Archiconfrérie des bons livres, Quiblier fonde en juillet 1844 l’Œuvre des bons livres de Montréal. Mgr Bourget entreprend de la populariser en l’affiliant à l’Archiconfrérie de Bordeaux pour bénéficier des indulgences accordées par le pape à cette association. Pour mériter les indulgences, les membres doivent se soumettre à un certain nombre de dévotions, en plus de pratiquer la charité en payant un abonnement annuel à la bibliothèque, et en faisant don de livres ou d’argent pour en acheter. Ils s’engagent à établir dans leur famille la pratique des lectures religieuses

et à défendre la foi et les mœurs attaquées par des productions impies et immorales

(Drolet, 1965: 143).

Deux mois après sa fondation, la bibliothèque est inaugurée avec 2 440 volumes. Au fil des dons et des achats, elle rassemble plus de 4 000 livres à la fin de 1845 et 12 000 en 1860. Dès ses premières années, elle cumule un total annuel de 26 000 prêts pour une population d’environ 23 000 francophones (Lajeunesse, 2004: 16). Mais seuls les citoyens de Montréal sont visés par cette première initiative, ce qui ne satisfait pas l’évêque qui souhaite étendre le service à l’ensemble du diocèse. En 1846, dans son Projet de règlement pour qu’il y ait uniformité dans la gouverne des paroisses

, il précise que chaque paroisse devra avoir sa bibliothèque paroissiale composée de livres choisis, selon un catalogue qui pourra être donné au besoin

. Et il ajoute que cet établissement devient urgent

(Lajeunesse, 2004: 77). En fait, l’urgence d’agir lui est dictée par les progrès de l’Institut canadien et surtout par les initiatives du surintendant de l’Instruction publique, Jean-Baptiste Meilleur, qui souhaitait appliquer au Bas-Canada le modèle de bibliothèque scolaire établi au Haut-Canada.

Opposition du clergé aux bibliothèques scolaires

Dans son premier rapport, en novembre 1843, Meilleur propose au gouvernement que les commissaires scolaires soient responsables des bibliothèques à l’usage de la population

et qu’une subvention soit versée à la municipalité afin qu’elle établisse cette bibliothèque. Il revient à la charge en 1845, recommandant de placer ces bibliothèques sous le contrôle immédiat des Commissaires de chaque localité, qui feraient eux-mêmes le choix des livres les plus convenables sur des sujets qui se rattachent aux sciences usuelles, à la morale et à la religion

(Lajeunesse, 2004: 75).

Cette recommandation de subventionner les bibliothèques scolaires / publiques et d’en confier la direction aux laïcs irrite l’épiscopat, qui cherche de diverses façons à bloquer le projet de bibliothèques scolaires. Les évêques l’affirment clairement lors du concile provincial de Québec en 1854. Ils demandent aux fabriques de subventionner les bibliothèques paroissiales et d’en faire des bibliothèques indépendantes de celles des commissaires d’école sur lesquelles les curés ne sont pas sûrs d’avoir toujours le contrôle, et où, par conséquent, il pourrait se glisser des ouvrages dont la religion aurait à rougir

(Drolet, 1965: 148).

Même si la loi scolaire de 1849 prévoit toujours que l’organisation des bibliothèques relève de la responsabilité des commissaires d’école, la volonté du surintendant Meilleur commence à fléchir devant les pressions maintes fois répétées du clergé. En 1851, il reconnaît la difficulté de faire progresser les bibliothèques scolaires sans une étroite collaboration avec les bibliothèques de paroisses. Il suggère même que des mesures soient prises pour établir un plus grand nombre de bibliothèques de paroisses

. Il observe le recul des bibliothèques scolaires tandis que progressent celles qui sont régies par le clergé. À défaut de pouvoir faire mieux, il consent même à verser aux bibliothèques paroissiales des fonds publics accordés aux bibliothèques scolaires. Cette politique de subvention des bibliothèques sous la responsabilité du clergé sera poursuivie par son successeur Pierre-Olivier Chauveau, bien que celui-ci continue au cours des années 1860 à lancer de vains appels en faveur de la création de bibliothèques publiques.

Figure 3Pierre-Joseph-Olivier Chauveau vers 1890

BANQ-Québec, fonds J. E. Livernois Ltée, P560,S2,D1,P1665.

Malgré tous ses efforts pour doter les paroisses d’une bibliothèque scolaire/publique, le surintendant de l’Instruction publique n’arrive pas à vaincre la résistance du clergé et l’apathie des élus de l’administration scolaire qui ne reconnaissent pas les avantages des bibliothèques publiques. Celles-ci déclinent constamment alors que leurs concurrentes, les bibliothèques paroissiales, connaissent un certain essor.

Bilan des bibliothèques paroissiales

De 1842 à 1855, Jean-Baptiste Meilleur était parvenu à implanter 92 bibliothèques scolaires contenant 48 353 livres. Celles-ci continuent de croître en nombre pendant encore une dizaine d’années, sans toutefois que le nombre de volumes augmente en proportion. Il existe 175 bibliothèques scolaires en 1865, soit presque le double, tandis que la collection de volumes se maintient autour de 103 000 depuis 1860. Le déclin débute par la suite, alors que les 156 bibliothèques scolaires existantes en 1870 ne renferment que 83 635 volumes (Lajeunesse, 2004: 83-84).

Les bibliothèques paroissiales connaissent un progrès semblable à celui des bibliothèques scolaires. Il en existe à peu près 139 à la fin de la décennie 1850-18602. Puis, en quelques années, selon le rapport du surintendant P.-J.-O. Chauveau, un bond extraordinaire propulse le nombre de bibliothèques paroissiales à 284 en 1863 (Lajeunesse, 2004:144-145 et 83), ce qui fait voir une bibliothèque dans 55 % des paroisses existantes dans cette décennie (BALSAC).

Figure 4Détail de la tranche et page titre du livre Les Anciens canadiens de Philippe Aubert de Gaspé, 1886

Source: Bibliothèque de l’Université Laval, Livres rares, PS 8401 A889 A711 1886.

Photo: Émilie Lapierre Pintal, CIEQ, 2025.

Présentes dans une paroisse sur deux, ces bibliothèques se démarquent par le peu de volumes offerts aux lecteurs. Par exemple, en 1856, les 18 bibliothèques paroissiales du diocèse de Trois-Rivières ont une moyenne de 318 volumes (Drolet, 1965: 162). La collection de chacune peut aisément tenir sur trois ou quatre petites étagères dans la sacristie ou le presbytère. Ce constat vaut aussi dans le diocèse de Montréal où, en 1861, selon les rapports des curés, la majorité des paroisses sont privées de bibliothèque; dans les 50 paroisses qui en possèdent une, la variation du nombre de volumes traduit les inégalités d’intérêt et de moyens financiers: 25 volumes à Saint-Lin, 60 à Saint-Clet, mais 500 à Longueuil, 612 à L’Industrie (Joliette) et 600 à Saint-Paul (Lajeunesse, 2004: 145).

Figure 5Couverture des Œuvres complètes d’Octave Crémazie, 1883

Source: Bibliothèque de l’Université Laval, Livres rares, PS 8456 C915 A6 I59 1912.

Photo: Émilie Lapierre Pintal, CIEQ, 2025.

Outre la domination des bibliothèques paroissiales placées sous la gouverne du clergé, cette longue période qui s’étire des années 1840 à 1940 se caractérise par leur évolution en dents de scie. Des périodes de stagnation succèdent à des décennies de progrès. Ainsi, après l’essor des bibliothèques paroissiales au cours des années 1840-1870 suit leur déclin jusqu’à l’avènement d’une nouvelle conjoncture porteuse de concurrence qui stimule et incite l’Église à relancer la promotion de la bibliothèque paroissiale dans les années 1890-1910.

Cette concurrence vient de pressions exercées, d’une part, par un certain nombre de militants laïques de Montréal en faveur d’une bibliothèque publique exempte du contrôle de la hiérarchie catholique et, d’autre part, par des anglophones qui souhaitent obtenir une loi semblable à celle de l’Ontario qui donne aux municipalités le pouvoir de se doter d’une bibliothèque publique. Le gouvernement Mercier y consent en 1890. Or, ce mouvement survient en même temps que la Fondation Carnegie, créée par le philanthrope américain Andrew Carnegie, offre aux municipalités canadiennes la possibilité de se prévaloir de généreux dons destinés à la construction de bibliothèques publiques».

L’épiscopat réagit vivement à cette initiative qui risque de miner son monopole. Sous sa direction s’organise une opposition qui parvient à empêcher la construction de ces bibliothèques relevant de l’autorité municipale. Selon Antonio Drolet (1965: 148-149), aucune municipalité du Québec ne consent à fonder ce genre de bibliothèque alors qu’il s’en construit 125 dans le reste du Canada. En contrepartie, les bibliothèques paroissiales connaissent un nouvel essor: il s’en crée 143 entre 1900 et 1925 et 116 de 1926 à 1938 (Séguin, 2016: 260-61). À l’été 1930, une enquête financée par la Carnegie Corporation estime à 275 le nombre de bibliothèques paroissiales. Elles sont cependant en majorité moribondes et ne consacrent en moyenne que 50 $ par an à l’achat de livres (Lajeunesse, 2004: 146-147). Cette ère d’indifférence et de désintérêt pour la lecture ne s’achève pas avant que l’Assemblée législative du Québec vote la première Loi concernant les bibliothèques publiques en 1959 et qu’émerge, au cours de la décennie suivante, un réseau de bibliothèques municipales et de bibliothèques régionales.

Figure 6Page titre du livre Jean Rivard, économiste d’Antoine Gérin-Lajoie, 1925

Source: Bibliothèque de l’Université Laval, Livres rares, PS 8413 G369 J431 1925.

Photo: Émilie Lapierre Pintal, CIEQ, 2025.

Mesurer le rythme d’implantation des bibliothèques paroissiales

Implanter une bibliothèque dans chaque paroisse, n’était-ce pas l’objectif poursuivi par l’épiscopat dans sa lutte contre la création des bibliothèques publiques indépendantes de la supervision cléricale? Compte tenu du bilan qui vient d’être esquissé, on peut raisonnablement supposer que l’objectif ne fut jamais atteint. Il est tout de même possible de vérifier avec un tant soit peu de précision pour chaque décennie, de 1850 à 1910, le rythme de création de ces bibliothèques et leur taille.

Un instrument de mesure peut être construit à partir des rapports que sont tenus de faire périodiquement les curés à leur évêque. Cette source, intitulée rapport pastoral

ou rapport annuel

du curé, se présente sous la forme de réponses à un questionnaire qui rend compte à l’évêque de l’administration matérielle et spirituelle de la paroisse. La périodicité du rapport varie d’un diocèse à l’autre. Il est le plus souvent produit tous les trois ou quatre ans. La question relative à la bibliothèque paroissiale invite le curé à dire s’il en a fondé une et combien de volumes elle contient.

Figure 7Rapport annuel sur l’état de la paroisse de Saint-Étienne-des-grès pour la visite pastorale de l’année 1900

Source: Archives du diocèse de Trois-Rivières.

Cette source a permis de construire les tableaux statistiques et les cartes qui suivent.

En 1840, il n’existe que deux grands diocèses, celui de Québec érigé en 1674 et celui de Montréal, découpé à même celui de Québec en 1836. Les autres diocèses naissent à l’intérieur de ces territoires. Retenons ici ceux dont relèvent les paroisses de cette enquête sur les bibliothèques paroissiales de 1850 à 1919: Ottawa érigé en 1847, Trois-Rivières et Saint-Hyacinthe en 1852, Rimouski en 1867, Sherbrooke en 1874, Nicolet en 1885, Salaberry-de-Valleyfield en 1892, Joliette en 1904 et Mont-Laurier en 1913.

Dans le grand diocèse de Québec, la question sur la présence d’une bibliothèque est posée pour la première fois dans le questionnaire adressé au curé de Cacouna en 1850, et à quelques autres paroisses en 1852, mais c’est à compter de 1853 que la plupart des paroisses de ce diocèse répondent à cette question. De même à Montréal, c’est le questionnaire de 1853 qui inclut pour la première fois cette préoccupation. Les deux autres diocèses créés durant cette décennie, Saint-Hyacinthe et Trois-Rivières, inscrivent cette question respectivement en 1853 et 1856.

Les paroisses où se trouve le siège épiscopal d’un diocèse ne produisent généralement pas de rapport à leur évêque. Tout se passe comme si la proximité entre les deux entités épargnait au curé le soin de soumettre un rapport sur son administration. C’est le cas des paroisses Notre-Dame de Montréal et Notre-Dame de Québec, où sont ouvertes les deux premières bibliothèques paroissiales. Nous sommes aussi privés d’information sur les bibliothèques paroissiales des autres villes épiscopales que sont Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Joliette et Rimouski.

Notons que seul le diocèse de Chicoutimi, érigé en 1878, n’a pas été inclus dans cette enquête qui, au départ, portait sur l’étude comparée des pratiques religieuses dans les régions du Québec et nécessitait le microfilmage des rapports annuels des paroisses. Chicoutimi faisant déjà l’objet d’une étude des pratiques religieuses, il a été décidé de ne pas l’inclure. Ailleurs, dans les autres diocèses, environ la moitié des paroisses ont été retenues. Et comme l’attention portait principalement sur le xixe siècle, nous avons choisi les paroisses les plus anciennes.

Cette source documentaire souffre aussi d’autres lacunes. Toutes les paroisses n’ont pas eu à répondre au questionnaire à chaque décennie et un certain nombre de celles qui ont reçu le questionnaire n’y ont pas répondu. Ajoutons que la question des bibliothèques n’est pas posée partout: elle est retirée du questionnaire de la Gaspésie à compter de 1873 et figure en Outaouais seulement dans les années 1870. Dans la région de Montréal, au cours des années 1870, la préoccupation pastorale semble centrée plutôt sur les mauvais journaux, les bibles falsifiées et la littérature protestante. La question sur la bibliothèque paroissiale n’a été posée que dans une douzaine de paroisses des futurs diocèses de Longueuil, de Joliette et de Valleyfield, nous privant d’une comparaison significative avec les décennies antérieures. Heureusement que l’on réinscrit la question dans les décennies suivantes.

Que représente cet échantillon par rapport aux paroisses existantes à l’échelle du Québec? Peut-on avoir une idée assez précise de la proportion de paroisses retenues dans cette recherche? Le fichier de population BALSAC permet de répondre à cette question. Construit à partir des actes de l’état civil du Québec, ce fichier présente les dates d’ouverture des paroisses où sont consignés ces actes. Nous avons retranché de ce fichier toutes les entités autres que les paroisses (les hôpitaux et hospices, par exemple) pour obtenir une approximation du nombre de paroisses existantes au Québec à chacune des décennies. Il s’agit d’une approximation car il nous était impossible de découvrir et de retirer du fichier toutes les missions qui n’ont pas obtenu le statut de paroisse.

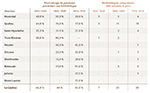

Comme le montre le  tableau 1 ci-dessus, le taux de paroisses observées dans cette enquête, à part la décennie 1850-1860 où il s’élève à plus de 50 %, oscille autour de 40 % sauf dans les décennies de 1870 à 1910 qui présentent un taux plutôt faible d’environ 30 %. Dans la décennie 1870-1880, très peu de paroisses des diocèses de Montréal et de Saint-Hyacinthe sont prises en compte, tandis que, dans la décennie 1910-1920, les diocèses de Valleyfield et de Trois-Rivières font défaut.

tableau 1 ci-dessus, le taux de paroisses observées dans cette enquête, à part la décennie 1850-1860 où il s’élève à plus de 50 %, oscille autour de 40 % sauf dans les décennies de 1870 à 1910 qui présentent un taux plutôt faible d’environ 30 %. Dans la décennie 1870-1880, très peu de paroisses des diocèses de Montréal et de Saint-Hyacinthe sont prises en compte, tandis que, dans la décennie 1910-1920, les diocèses de Valleyfield et de Trois-Rivières font défaut.

| Décennies | Nombre total de paroisses au Québec* | Nombre et pourcentage de paroisses dans le territoire de l’enquête** | Nombre de paroisses observées*** | Pourcentage de paroisses observées | Nombre de paroisses avec bibliothèque | Pourcentage de paroisses avec bibliothèque | |

| 1850-1859 | 395 | 390 | (99,0 %) | 210 | 54,0 % | 139 | 66,0 % |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1860-1869 | 511 | 497 | (97,0 %) | 223 | 45,0 % | 119 | 53,0 % |

| 1870-1879 | 613 | 593 | (97,0 %) | 193 | 32,5 % | 95 | 49,0 % |

| 1880-1889 | 730 | 694 | (95,0 %) | 313 | 45,0 % | 138 | 44,0 % |

| 1890-1899 | 832 | 790 | (95,0 %) | 331 | 42,0 % | 122 | 37,0 % |

| 1900-1909 | 966 | 912 | (94,0 %) | 340 | 37,0 % | 138 | 40,5 % |

| 1910-1919 | 1 120 | 925 | (82,0 %) | 283 | 30,5 % | 123 | 43,0 % |

Tableau 1Paroisses possédant une bibliothèque paroissiale: nombre et pourcentage par décennie, 1850-1919

Sources: Tous les tableaux présentés dans ce texte reposent sur les mêmes sources tirées des Rapports annuels des curés

ou Rapports pastoraux

pour les années 1850 à 1920. Archives diocésaines suivantes: Gaspé, Hull, Joliette, Mont-Laurier, Montréal, Nicolet, Ottawa, Québec, Rimouski, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Sherbrooke, Trois-Rivières, Valleyfield.

* Nombre établi à partir du fichier de population BALSAC.

** Le territoire de l’enquête exclut la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et deux territoires quasi inhabités à l’époque, la Côte-Nord et l’Abitibi. L’exclusion a été réalisée au moyen du fichier BALSAC.

*** Les paroisses observées sont celles qui devaient répondre à la question bibliothèque paroissiale

dans le rapport transmis à l’évêque.

Il ressort de ces données statistiques que l’insistance des évêques au concile provincial de 1854 pour doter chaque paroisse d’une bibliothèque est loin de se réaliser. Après une première décennie encourageante où plus de 60 % des paroisses en établissent une, les efforts des curés, si efforts il y a, ne donnent pas les résultats souhaités. Le pourcentage de paroisses avec bibliothèque s’abaisse constamment jusque dans la décennie 1910-1920, se fixant autour de 40 %.

Notre échantillon sous-estimerait-il la situation réelle? Non, il paraît plutôt donner une représentation assez juste de l’ensemble, car il se compare aux données du surintendant Chauveau dans son rapport de 1863, cité précédemment, qui relève l’existence de 284 bibliothèques paroissiales représentant 55 % des paroisses, soit à peu près le même pourcentage que celui de notre échantillon.

Il se peut que la proportion de paroisses avec bibliothèque soit un peu abaissée par la création de quelques centaines de nouvelles paroisses au cours des décennies 1860-1880. Dans ces paroisses naissantes, les curés avaient probablement des préoccupations plus pressantes que celle de doter les paroissiens d’une bibliothèque. Si cette explication peut être retenue, elle ne tient plus après 1890, car notre échantillon ne contient à peu près pas de paroisses créées après cette date.

En 1890, la Carnegie Corporation – on l’a vu précédemment – offre aux municipalités de généreuses subventions pour se doter d’une bibliothèque alors que le gouvernement d’Honoré Mercier légifère en faveur des municipalités pour les encourager à le faire. Or, en réaction à cette offensive laïque, le clergé relance l’idée de doter chaque paroisse d’une bibliothèque, ce qui a pour résultat, selon François Séguin (2016: 261), de créer 143 nouvelles bibliothèques paroissiales entre 1900 et 1925. Cet accroissement explique probablement la hausse du pourcentage des paroisses possédant une bibliothèque, qui atteint 40,5 % dans la décennie 1900-1910, puis 43 % dans les années 1910.

Ces progrès paraissent somme toute notables, car depuis les années 1850 le taux de paroisses avec bibliothèque diminuait constamment, tombant de 66 % à 37 % dans la décennie 1890-1900. Ils illustrent aussi que l’Église montre plus de zèle en faveur de cette cause lorsque la concurrence laïque se fait sentir.

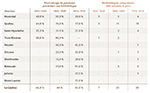

Le  tableau 2 ci-dessous ajoute un autre éclairage sur la faiblesse du réseau des bibliothèques paroissiales. Non seulement le nombre et le pourcentage de bibliothèques stagnent d’une décennie à l’autre, mais leur taille demeure généralement petite. Environ le tiers de ces bibliothèques ont moins de 200 volumes, sauf dans les années 1910. Par contre, les bibliothèques un tant soit peu consistantes, de plus de 600 volumes, quasi marginales jusqu’à la fin de la décennie 1870-1880, croissent par la suite pour constituer de 20 % à 25 % de l’ensemble à chaque décennie.

tableau 2 ci-dessous ajoute un autre éclairage sur la faiblesse du réseau des bibliothèques paroissiales. Non seulement le nombre et le pourcentage de bibliothèques stagnent d’une décennie à l’autre, mais leur taille demeure généralement petite. Environ le tiers de ces bibliothèques ont moins de 200 volumes, sauf dans les années 1910. Par contre, les bibliothèques un tant soit peu consistantes, de plus de 600 volumes, quasi marginales jusqu’à la fin de la décennie 1870-1880, croissent par la suite pour constituer de 20 % à 25 % de l’ensemble à chaque décennie.

| Nombre de bibliothèques possédant | |||||||

| Décennies | Nombre de bibliothèques paroissiales | Nombre moyen de volumes par bibliothèque | Moins de 200 volumes (nombre et pourcentage) | 200 à 599 volumes | 600 à 999 volumes | Ayant plus de 1 000 volumes | |

| 1850-1859 | 139 | 307 | 49 | (35,0 %) | 83 | 6 | 1 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1860-1869 | 119 | 293 | 43 | (36,0 %) | 65 | 10 | 1 |

| 1870-1879 | 95 | 350 | 34 | (36,0 %) | 47 | 13 | 1 |

| 1880-1889 | 138 | 391 | 43 | (31,0 %) | 70 | 17 | 8 |

| 1890-1899 | 122 | 386 | 48 | (39,0 %) | 52 | 14 | 8 |

| 1900-1909 | 138 | 581 | 43 | (31,0 %) | 61 | 20 | 14 |

| 1910-1919 | 123 | 523 | 27 | (22,0 %) | 66 | 17 | 13 |

Tableau 2Nombre de volumes dans les bibliothèques paroissiales

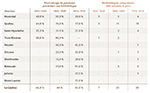

À ce portrait d’ensemble de la présence des bibliothèques paroissiales au Québec, il manque la dimension spatiale. On peut présumer que les populations des diverses régions du Québec n’ont pas accueilli semblablement l’offre de bibliothèque. Le zèle des curés pour doter leur paroisse d’une bibliothèque ou la détermination et le dynamisme des évêques devaient probablement diverger d’une paroisse ou d’un diocèse à l’autre. C’est ce que permettent de voir le  tableau 3 et le

tableau 3 et le  tableau 4 ci-dessous. Ceux-ci se complètent: le premier fournit les données brutes et le second, le traitement analytique.

tableau 4 ci-dessous. Ceux-ci se complètent: le premier fournit les données brutes et le second, le traitement analytique.

| Paroisses observées | Paroisses avec bibliothèque | |||||

| Diocèses | 1850-1859 | 1880-1889 | 1910-1919 | 1850-1859 | 1880-1889 | 1910-1919 |

| Montréal | 97 | 91 | 63 | 67 | 27 | 17 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Québec | 72 | 88 | 48 | 46 | 65 | 38 |

| Saint-Hyacinthe | 23 | 19 | 19 | 10 | 6 | 4 |

| Trois-Rivières | 18 | 10 | - | 16 | 9 | - |

| Nicolet | - | 20 | 43 | - | 8 | 18 |

| Ottawa | - | 30 | 20 | - | 7 | 5 |

| Sherbrooke | - | 34 | 34 | - | 4 | 10 |

| Rimouski | - | 21 | 23 | - | 12 | 21 |

| Joliette | - | - | 24 | - | - | 9 |

| Mont-Laurier | - | - | 9 | - | - | 1 |

| Le Québec | 210 | 313 | 283 | 139 | 138 | 123 |

Tableau 3Présence des bibliothèques: comparaison entre les diocèses

| Pourcentage de paroisses possédant une bibliothèque | Bibliothèques comprenant 600 volumes et plus | |||||

| Diocèses | 1850-1859 | 1880-1889 | 1910-1919 | 1850-1859 | 1880-1889 | 1910-1919 |

| Montréal | 69,0 % | 30,0 % | 29,0 % | 3 | 5 | 6 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Québec | 64,0 % | 74,0 % | 77,0 % | 3 | 11 | 13 |

| Saint-Hyacinthe | 55,5 % | 31.5 % | 21,0 % | - | 2 | 4 |

| Trois-Rivières | 89,0 % | 90,0 % | - | 1 | 2 | - |

| Nicolet | - | 40,0 % | 42,0 % | - | - | 1 |

| Ottawa | - | 23,0 % | 25,0 % | - | 1 | 1 |

| Sherbrooke | - | 12,0 % | 29,0 % | - | - | 1 |

| Rimouski | - | 57,0 % | 91,0 % | - | 3 | 3 |

| Joliette | - | - | 37,5 % | - | - | 1 |

| Mont-Laurier | - | - | 11,0 % | - | - | - |

| Le Québec | 66,0 % | 44 % | 43,0 % | 7 | 25 | 30 |

Tableau 4Présence des bibliothèques (pourcentage) et nombre moyen de volumes: comparaison entre les diocèses

Il ressort de cela que l’ouest du Québec, compris dans ce tableau par les diocèses de Montréal, Joliette, Saint-Hyacinthe, Ottawa et Mont-Laurier, connaît une diminution constante du nombre de bibliothèques paroissiales. Le diocèse de Montréal où a été lancé ce projet d’une bibliothèque dans chaque paroisse étonne par le nombre impressionnant de paroisses sans bibliothèque. Notre échantillon trahirait-il la réalité? Non, les données de ces tableaux, du moins pour Montréal, se confirment dans une enquête de l’évêque en 1891 qui établit que, sur 51 paroisses qui ont répondu, 13 affirment posséder une bibliothèque et 38 n’en ont pas

(Lajeunesse, 2004: 146).

Dans la partie québécoise du diocèse d’Ottawa, où le rapport des curés rend compte des bibliothèques paroissiales pour la première fois dans les années 1870, il n’en existe à peu près pas. Le constat d’une grande pauvreté vaut jusque dans la décennie 1910-1920.

Par contre, l’est du Québec, soit les diocèses de Québec et Rimouski, affiche des progrès constants qui renversent complètement la perception qu’offre le tableau d’ensemble du territoire québécois. Dans Rimouski, la proportion des paroisses avec bibliothèque atteint même 91 % dans les années 1910. Il est vrai que les statistiques de ce diocèse sont légèrement embellies par l’absence de la Gaspésie où l’évêque, en 1873, constatant le peu de succès de ses tentatives et aux prises avec des préoccupations pastorales plus urgentes, a retiré la question des bibliothèques du questionnaire adressé aux paroisses de la péninsule.

Contrairement à l’ouest du Québec où les bibliothèques déclinent, non seulement les paroisses de l’est du Québec avec bibliothèque croissent en nombre et en proportion à chaque période, mais le nombre de volumes tend aussi à augmenter. Le  tableau 4 ci-dessus, dans sa présentation des bibliothèques plus consistantes de 600 volumes et plus, montre que leur nombre progresse considérablement dans cette région, autant dans les années 1880 que dans les années1910. Le progrès est remarquable puisque ces paroisses concentrent pour chacune des deux périodes plus de la moitié des bibliothèques les plus grandes alors qu’elles ne représentent respectivement que 35 % et 25 % de la totalité des paroisses observées.

tableau 4 ci-dessus, dans sa présentation des bibliothèques plus consistantes de 600 volumes et plus, montre que leur nombre progresse considérablement dans cette région, autant dans les années 1880 que dans les années1910. Le progrès est remarquable puisque ces paroisses concentrent pour chacune des deux périodes plus de la moitié des bibliothèques les plus grandes alors qu’elles ne représentent respectivement que 35 % et 25 % de la totalité des paroisses observées.

Au centre du Québec, dans les années 1880, les diocèses de Trois-Rivières et de Nicolet paraissent présenter une image inversée, l’un ayant 90 % de paroisses avec bibliothèque, l’autre seulement 40 %. Ce contraste fait illusion car les statistiques du diocèse de Trois-Rivières ne comprennent qu’une dizaine de paroisses des rives du fleuve où les bibliothèques furent bien accueillies. Par la suite, certaines ont perdu leur bibliothèque et la plupart des autres sises à proximité des Laurentides prendront beaucoup de temps à se doter d’un tel équipement culturel. Encore en 1909, les rapports annuels des curés ne montrent que quatre petites bibliothèques dans les 17 paroisses de la rive ouest du Saint-Maurice.

Du côté des cantons de l’Est, le tableau paraît encore plus terne. Les statistiques de 34 paroisses au cours des années 1880 ne donnent que quatre bibliothèques, et seulement 10 trente ans plus tard.

En somme, il se dessine un écart important entre les vieilles paroisses riveraines du fleuve, où les bibliothèques se sont implantées dès les années 1850, et celles du contrefort des Laurentides, des cantons de l’Est et des Bois-Francs qui n’en sont presque pas pourvues. L’ancienneté du peuplement semble ici le facteur déterminant de la présence d’une bibliothèque.

Illustration de la disparité spatiale des bibliothèques paroissiales

Pour illustrer rigoureusement et clairement la distribution spatiale des bibliothèques paroissiales au cours des trois périodes retenues, soit 1850, 1880 et 1910, on se doit de ne prendre en compte que les paroisses qui ont répondu aux questionnaires diocésains à chacune de ces décennies. Cette exigence méthodologique élimine les nombreuses paroisses qui ne répondent pas à ce critère ou qui ont été créées après les décennies 1850 et 1880. Bref, ces exigences réduisent l’échantillon à 117 paroisses qui ont servi à construire les  cartes suivantes.

cartes suivantes.

CartesPrésence d’une bibliothèque paroissiale dans les 117 paroisses de l’échantillon dans les décennies 1850-1860, 1880-1890 et 1910-1920

Sources: Rapports annuels des curés

ou Rapports pastoraux

pour les années 1850 à 1920. Archives diocésaines suivantes: Gaspé, Hull, Joliette, Mont-Laurier, Montréal, Nicolet, Ottawa, Québec , Rimouski, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Sherbrooke, Trois-Rivières, Valleyfield.

Note: Le territoire de l’enquête exclut la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et deux territoires quasi inhabités à l’époque, la Côte-Nord et l’Abitibi. L’exclusion a été réalisée au moyen du fichier BALSAC.

Ces cartes illustrent éloquemment sur une période de 60 ans le déclin graduel des bibliothèques dans l’ouest du Québec. L’absence de données continues dans les deux diocèses du centre, Trois-Rivières et Nicolet, et dans ceux d’Ottawa et de Mont-Laurier, fait ressortir encore plus clairement la disparité entre l’est et l’ouest. Du côté de l’est apparaît la montée plutôt rapide des bibliothèques paroissiales qui, dès les années 1880, sont présentes dans presque toutes les paroisses observées. Du côté de l’ouest sont cartographiés trois moments de la lente désaffection des paroisses à l’endroit de cette cause, où ressort le frappant contraste entre la réponse positive des années 1850 et le délitement dans les décennies suivantes de ce projet si cher à Mgr Bourget.

La lecture du  tableau 5 donne des proportions précises à ces illustrations et nous fait voir la profondeur du contraste entre les deux régions.

tableau 5 donne des proportions précises à ces illustrations et nous fait voir la profondeur du contraste entre les deux régions.

| Nombre de paroisses dans la sélection | Pourcentage de paroisses avec une bibliothèque | |||||

| 1850-1859 | 1880-1889 | 1910-1919 | 1850-1859 | 1880-1889 | 1910-1919 | |

| Est du Québec* | 44 | 44 | 44 | 54,5 % | 75,0 % | 82,0 % |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ouest du Québec ** | 73 | 70*** | 70 | 64,0 % | 33,0 % | 26,0 % |

Tableau 5Présence d’une bibliothèque dans les 117 paroisses retenues

*Les diocèses de Québec et de Rimouski.

** Les diocèses de Montréal, Saint-Hyacinthe et Joliette.

*** Trois paroisses de Saint-Hyacinthe sont passées à Sherbrooke.

Conclusion

La singularité de l’est du Québec par rapport à l’ouest a déjà fait l’objet de quelques études qui ont mis au jour de notables différences entre les deux régions, l’est se distinguant par l’homogénéité, l’ouest par la diversité (Bouchard, 1994). En se basant sur diverses observations, dont des études linguistiques (Lavoie, 1994), la distribution des patronymes, divers marqueurs génétiques, la présence de la coutume du charivari (Hardy, 2015: 239-243), on a pu établir une ligne de fracture qui s’étend de la Beauce à Portneuf. Cette ligne n’a évidemment pas l’étanchéité d’une frontière. La Beauce fait partie de l’une comme de l’autre structure spatiale selon les éléments considérés. Dans le cas du charivari, elle appartient nettement à l’ouest où sévit cette coutume, contrairement à l’est où il ne s’en trouve à peu près pas de trace. Ce serait le contraire avec les bibliothèques: comme la plupart des localités de l’est, le vieux terroir de la vallée de la Chaudière possède son réseau de petites et moyennes bibliothèques. Presque toutes les paroisses en ont une.

L’essor des bibliothèques paroissiales dans l’Est peut-il être considéré comme un marqueur culturel? Probablement, si l’on considère que ces succès résultent au sein de la population d’une attitude respectueuse des directives cléricales. L’adhésion de ces populations paroissiales au projet des évêques, contrairement à celles de l’ouest, ne révèle-t-elle pas une certaine docilité, voire une soumission respectueuse aux autorités religieuses qui rejoint l’homogénéité des traits identitaires qu’on leur a attribués. Gardons-nous cependant de faire de cette observation plus qu’une hypothèse car, dans le cas des Beaucerons, elle contredit le qualificatif d’insoumis qu’on leur a déjà attribué (Ferron et Cliche, 1982).

Compte tenu de la diminution constante de la population de l’est du Québec dans la totalité québécoise de la seconde moitié du xixe siècle, le succès des évêques dans l’implantation des bibliothèques dans cette région ne doit pas remettre en question notre jugement sur l’échec de leur projet. Les paroisses de l’est comptent pour peu dans l’ensemble du Québec. À partir de la seconde moitié du xixe siècle, l’ouest attire de plus en plus la population et croît à un rythme accéléré. Or c’est précisément dans ces paroisses les plus nombreuses et les plus peuplées de la grande région de Montréal ou dans les terres plus éloignées des cantons de l’Est et du Nord que les évêques et les curés, malgré leurs appels répétés, ne parviennent pas à convaincre les populations paroissiales de se donner cet équipement culturel.

Nonobstant les lacunes de la distribution spatiale de ces petites bibliothèques, elles ont contribué à favoriser l’essor de la lecture publique. Mais, comme l’écrit justement Marcel Lajeunesse, elles ne furent pas les précurseurs des bibliothèques publiques [...] elles en furent plutôt les substituts. Elles n’existèrent, pour la plupart, que pour empêcher la bibliothèque publique d’émerger» (2004: 155).

Notes

- Dans Hardy (1999), nous avons analysé le contexte et les moyens utilisés par l’Église au XIXe siècle pour faire accepter ses prescriptions et occuper une place importante dans la hiérarchie des pouvoirs. Le projet de créer des bibliothèques paroissiales compte parmi ces moyens. Il a été étudié en profondeur par Marcel Lajeunesse (2004 et 2017) et François Séguin (2016). En retraçant ici l’évolution de ces bibliothèques, nous puisons abondamment dans les œuvres de ces auteurs pour présenter les interventions des autorités civiles et religieuses et les conjonctures qui ont contribué à les transformer. Pour mesurer le rythme d’implantation de ces bibliothèques, nous présentons, dans la deuxième partie de cet essai, des cartes et des tableaux statistiques construits avec les données transmises par les curés sur la bibliothèque de leur paroisse. Ces tableaux et cartes donnent un aperçu, à l’échelle locale et régionale, de l’évolution des bibliothèques paroissiales de 1850 à 1919. L’inaccessibilité des rapports annuels des paroisses du diocèse de Montréal après cette date explique l’année de terminaison de notre enquête.

- Ce nombre est établi à partir des rapports de 210 paroisses transmis par les curés à leur évêque (voir le tableau plus bas). Il corrige les données de Drolet (1965: 147-148), tirées de Chauveau, qui fixent ce nombre à 110 en 1860.

Bibliographie

- Bouchard, Gérard (1994).

La région culturelle: un concept, trois objets. Essai de mise au point

, dans Fernand Harvey, dir., La région culturelle: problématique interdisciplinaire. IQRC, p. 111-122. - Drolet, Antonio (1965). Les bibliothèques canadiennes, 1604-1960. Montréal: Le Cercle du livre de France.

- Ferron, Madeleine, et Robert Cliche (1982). Les Beaucerons ces insoumis, suivi de Quand le peuple fait la loi. Montréal: Hurtubise HMH.

- Hardy, René (1999). Contrôle social et mutation de la culture religieuse au Québec, 1830-1930. Montréal: Boréal.

- Hardy, René (2015). Charivari et justice populaire au Québec. Québec: Septentrion.

- Lajeunesse, Marcel (2004). Lecture publique et culture au Québec, xixe et xxe siècles. Québec: Les Presses de l’Université du Québec.

- Séguin, François (2016). D’obscurantisme et de lumières: la bibliothèque publique au Québec des origines au xxie siècle. Montréal: Hurtubise.

- Lajeunesse, Marcel (2017).

L’œuvre des bons livres, le cabinet de lecture et la bibliothèque paroissiale Notre-Dame

, dans Claude Corbo, en collab. avec Sophie Montreuil et Isabelle Crevier (dir.), Bibliothèques québécoises remarquables. Montréal: Bibliothèque et Archives nationales, Del Busso éditeur, p. 39-49. - Lamonde, Yvan (2017).

La bibliothèque de l’Institut canadien de Montréal: une existence tumultueuse

, dans Claude Corbo, en collab. avec Sophie Montreuil et Isabelle Crevier (dir.), Bibliothèques québécoises remarquables. Montréal: Bibliothèque et Archives nationales, Del Busso éditeur, p. 31-37. - Lavoie, Thomas (1994).

Les régions linguistiques au Québec et au Canada français

, dans Fernand Harvey, dir., La région culturelle: problématique interdisciplinaire. IQRC, p. 123-138.

Sources archivistiques

- «Rapports annuels des curés» ou «Rapports pastoraux» pour les années 1850 à 1920. Archives diocésaines suivantes: Gaspé, Hull, Joliette, Mont-Laurier, Montréal, Nicolet, Ottawa, Québec, Rimouski, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Sherbrooke, Trois-Rivières, Valleyfield.

Sources électroniques

- BALSAC. BALSAC, fichier de population. [En ligne]: balsac.uqac.ca (consulté le 4 décembre 2019).

Tous droits réservés. Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)

Dépôt légal (Québec et Canada), 1er trimestre 2025.

ISBN 978-2-925257-01-1 (PDF)

Crédits

- Direction scientifique de l’Atlas historique du Québec - La Paroisse de 2021 à 2023 – Ollivier Hubert (Université de Montréal)

- Direction artistique et responsable de l’édition – Émilie Lapierre Pintal (CIEQ)

- Mise en page, graphisme des cartes, traitement de l’iconographie – Émilie Lapierre Pintal (CIEQ)

- Formatage des textes – Sophie Marineau (CIEQ, Université Laval) et Émilie Lapierre Pintal (CIEQ)

- Recherche iconographique – René Hardy (CIEQ, UQTR) et Émilie Lapierre Pintal (CIEQ)

- Révision linguistique – Solange Deschênes

- Traitement des données – Jean-François Hardy (CIEQ)

- Cartographie – Jean-François Hardy (CIEQ, UQTR), Émilie Lapierre Pintal (CIEQ), Louise Marcoux (Département de géographie, Université Laval) en collaboration avec Jonathan Bernier (CIEQ, UQTR) et Nicolas Lanouette (CIEQ, Université Laval)

- Coordination – Sophie Marineau, Julie Francœur et François Antaya (CIEQ)

- Programmation – Adam Lemire (CIEQ)

Figure 8Mémoires de Philippe Aubert de Gaspé, 1866

Bibliothèque de l’Université Laval, Livres rares, PS 8401 A889 A3 18665.

Photo: Émilie Lapierre Pintal, CIEQ, 2025.

Comment citer cette publication

HARDY, René avec la collaboration de Jean-François HARDY (2025). Une bibliothèque dans chaque paroisse: l’échec du projet des évêques, 1840-1940. Québec: Les Presses de l'Université Laval (coll. «Atlas historique du Québec» - La paroisse). [En ligne]: https://atlas.cieq.ca/la-paroisse/interactif/une-bibliotheque-dans-chaque-paroisse-l-echec-du-projet-des-eveques-1840-1940.html (consulté le 20 février 2026).