Auberges, débits d’alcool et campagnes de tempérance au Québec, 1840-1920

Par René HardyPour au sujet de l'auteur et lire le résumé.

RÉSUMÉ – Cette publication examine des questions soulevées dans l’historiographie relativement à la lutte de l’Église contre la consommation d’alcool au XIXe siècle et au début du XXe. Les campagnes ou retraites de tempérance lancées après les rébellions se justifièrent-elles par l’augmentation de la consommation et eurent-elles le succès qu’on leur a prêté? L’historiographie récente ne fournit pas d’indice ni de preuve que l’on buvait davantage au cours des années 1800-1830; et les curés à qui l’évêque demandait dans le rapport annuel

combien leur paroisse comptait de débits d’alcool, autorisés ou clandestins, nous apportent une preuve statistique qu’il n’y a pas eu de diminution de consommation d’alcool, sauf pour une brève période de moins de 10 ans après les rébellions. Cette diminution est expliquée par un climat psychologique démoralisant qui favorisait chez cette population de croyants l’expiation de leurs manquements aux prescriptions de l’Église par l’abstention d’alcool. Comme le montrent les données tirées des rapports des curés, le déclin du nombre de débits d’alcool survint à partir des années 1890, en raison non pas tant des campagnes de tempérance que de la loi qui conférait dorénavant aux municipalités l’autorité de prescrire la prohibition. Autre constat de cette étude, la spatialisation des débits d’alcool fait ressortir une différence marquée entre l’est et l’ouest du Québec.

Au sujet de l'auteur

René Hardy est retraité de l’Université du Québec à Trois-Rivières et chercheur associé au Centre interuniversitaire d’études québécoises. Historien de la culture et de la société, il a été honoré par son université du titre de professeur émérite et a été reçu membre de la Société royale du Canada. Plusieurs de ses ouvrages ont obtenu des prix de la Société historique du Canada et de l’Institut d’histoire de l’Amérique française.

Dans le Bas-Canada des années 1840, alors que le démoralisant climat de l’échec et de la répression de la rébellion imprègne encore l’atmosphère sociale, l’Église lance une campagne de prédication pour engager les paroissiens dans les sociétés de tempérance et diminuer la consommation d’alcool, jugée excessive.

Ce mouvement aurait entraîné une diminution considérable de la consommation d’alcool et même un redressement spectaculaire de la pratique sacramentelle de la communion. Le curé de Notre-Dame de Québec en témoigne à plusieurs reprises dans ses Cahiers de prônes. Initiateur dans la ville de Québec de la première campagne de prédication intensive pour engager les fidèles à la tempérance, dite retraite de tempérance

, il se réjouit de constater l’augmentation du nombre de communions pascales: Le nombre de ceux qui sont revenus à Dieu […] dans ces jours de retraite a été extraordinaire, écrit-il, […] la tempérance a été le moyen universel par lequel Dieu a ramené ces pécheurs.

Puis, traçant le bilan des trois premières retraites de tempérance, de 1841 à 1843, il conclut: Nous vous annoncions […] que le nombre de Pâques avait considérablement augmenté […]. Les causes: les retraites et la tempérance

(Hardy, 1999:73-74). En somme, l’habitude de l’ivresse et de la consommation excessive, considérée par l’Église comme une faute grave, aurait empêché d’accéder au sacrement de communion.

Ce retour à la pratique sacramentelle de la communion suscité par une adhésion massive à la tempérance, au cours des années 1840, est perçu par les autorités religieuses de l’époque comme un réveil religieux

. Or, dans la logique de l’utilisation du concept, le réveil suppose une période précédente de rupture avec la pratique de la communion causée par une consommation abusive d’alcool. D’où l’intérêt de tenter de vérifier s’il existe des signes évidents d’une augmentation de la consommation d’alcool dans les décennies d’avant 1840 et si ces campagnes de tempérance ont véritablement changé les habitudes de consommation.

Pour saisir avec un tant soit peu de justesse les habitudes de consommation, l’historien ne dispose à peu près pas de sources en dehors des témoignages des contemporains, dont une bonne part provient de moralistes qui, les combattant, exagèrent probablement ces habitudes. Cette brève étude fait abondamment usage de ces témoignages pour tenter de discerner la situation la plus vraisemblable à travers des jugements parfois contradictoires. Toutefois, à défaut de pouvoir saisir avec une certaine certitude les comportements des habitants, il est possible de vérifier, cette fois avec plus de précision, l’évolution à l’échelle paroissiale des lieux de vente et de consommation d’alcool. On pourra alors constater les résultats tangibles des campagnes de tempérance sur l’évolution de ces commerces.

Cette vérification repose sur une source produite par le clergé paroissial qui, à compter des années 1850, doit répondre périodiquement, en moyenne tous les trois ans, à un questionnaire sur l’administration matérielle et spirituelle de leur paroisse. C’est le Rapport annuel ou Rapport pastoral. Parmi les questions posées, quelques-unes concernent l’existence des débits d’alcool. Des questions comme Combien d’auberges?

, Combien d’auberges licenciées?

, Combien de débits de boisson sans licence?

ont permis de dénombrer à l’échelle paroissiale l’évolution des lieux de vente d’alcool et de mettre en comparaison leur évolution avec les résultats annoncés ou attendus des campagnes de tempérance1.

Voyons d’abord si les témoignages des contemporains démontrent l’évidence de l’augmentation de la consommation d’alcool dans les décennies 1800 à 1840. Et si cette évidence fait défaut, puisque les autorités religieuses justifient par ce motif les campagnes de tempérance des années 1840, il faudra tenter d’en rendre compte autrement.

Boit-on exagérément avant 1840?

Selon l’opinion des apôtres de la tempérance que sont Charles Chiniquy et Alexis Mailloux ou encore celle de Mgr Bourget, les Canadiens des années 1840 boivent exagérément. C’est aussi un constat sans nuance diffusé dans les journaux, dans les brochures des prédicateurs de la tempérance et dans les mandements des évêques. Mgr Bourget mène ce combat dans le diocèse de Montréal à l’occasion des premières missions

ou retraites

collectives prêchées par Mgr de Forbin-Janson. Il écrit en septembre 1841: L’ivrognerie étant le mal capital de ce pays, et menaçant de ruiner la fortune comme la religion de beaucoup de nos compatriotes, nous avons une obligation bien stricte de diriger tous nos efforts pour la déraciner

(Pouliot, 1956: 157-158). L’initiateur du grand mouvement de tempérance des années 1840, l’abbé Pierre Beaumont, curé de Saint-Jean-Chrysostome (aujourd’hui annexé à Lévis), estime que ce vice abominable était malheureusement arrivé à son apogée

dans beaucoup de paroisses (Lemay, 1910: 24-25). Lui et Charles Chiniquy, curé de Beauport, organisent chacun dans leur paroisse la première prédication ou retraite

de tempérance.

Figure 1L’abbé Alexis Mailloux entre 1829 et 1833

Robert Frederick Mountain, Collection du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), 1976.159.

Un constat semblable, mais plus détaillé, nous vient d’Alexis Mailloux, un des plus réputés prédicateurs de la tempérance, qui écrit en 1867 Coup d’œil sur l’état de nos campagnes avant la tempérance

, premier chapitre de son livre L’ivrognerie est l’œuvre du démon mais la sainte tempérance de la croix est l’œuvre de Dieu:

À part quelques-uns qui gardaient la sobriété, le grand nombre les employait à acheter ces infâmes liqueurs alcooliques importées de pays étrangers. Le mal, comme une gangrène, gagnait toute notre population. C’était désolant. On buvait, on buvait avec une ardeur délirante, ces homicides breuvages.

Cette soif honteuse de boire des boissons enivrantes avait tellement prévalu dans notre société qu’on regardait comme une injure, un affront, si, allant visiter un parent ou un ami, il n’avait pas l’attention de présenter un ou deux verres de funeste liquide... Singulière politesse par laquelle tout un peuple s’encourageait à l’ivrognerie... aux hontes de l’ivrognerie.

Mais on ne peut nier que le vice de l’intempérance était enraciné dans notre population et qu’il s’étendait rapidement (Mailloux, 1867: 1-5).

Figure 2Chapitre second - L’enivrement est un crime tiré de L’ivrognerie est l’œuvre du démon mais la sainte tempérance de la croix est l’œuvre de Dieu, 1867 (détail)

Alexis Mailloux, Bibliothèque de l’Université Laval, HV 5189 C213 M221 1867, p. 10-11. Photo: Émilie Lapierre Pintal, CIEQ, 2025.

Des historiens se sont basés sur ces opinions les plus tranchées des principaux leaders des campagnes de tempérance pour conclure à l’augmentation de la consommation d’alcool dans les premières décennies du xixe siècle. Leur jugement corrobore les justifications des autorités religieuses qui présentent la campagne de tempérance des années 1840 comme la réponse à une aggravation des comportements populaires face à la consommation d’alcool. Ainsi Nive Voisine, dans une interview radiophonique, répond au père Émile Legault: À la fin des années 1830-40, je pense que tous les témoignages concordent pour dire qu’il y a un véritable danger social: les gens ne sont pas tous alcooliques, mais il y a une véritable tendance à l’alcoolisme. Même si on n’a pas de statistiques précises, on voit quand même qu’à partir de 1800-1830, il y a une augmentation énorme de la consommation des boissons alcooliques

(Voisine, 1979: 135-136). Ce constat prend en compte une opinion semblable d’un autre universitaire, Maurice Tremblay, professeur à l’Université Laval qui, en 1953, participe au comité d’étude du problème social de la vente et de la consommation des liqueurs alcooliques au Québec

. Chargé d’écrire le chapitre intitulé Le problème dans le passé

, il prospecte attentivement la littérature accessible et constate: En réalité, l’habitude de boire démesurément était à ce point enracinée dans les mœurs que ni l’autorité religieuse, par ses moyens ordinaires, ni l’autorité civile, par ses lois, pourtant rendues de plus en plus sévères après 1790, ne purent la faire régresser; elle continua au contraire de se développer et de multiplier ses ravages jusqu’en 1840

(Tremblay, 1953: 22).

Figure 3Bouteilles de bière Frontenac Special (1913-1926) et de whiskey blanc (1890-1900)

Musée McCord Stewart, MC988.1.512.1-2 et M992.6.265.1-2.

Pourtant, ces conclusions ne peuvent reposer que sur des opinions, car, comme le fait observer Nive Voisine, il n’y a pas de statistiques fiables sur la consommation avant 1871. La seule référence citée est Gérard Malchelosse dans un article des Cahiers des dix intitulé: Ah! mon grand-père, comme il buvait

(1943: 141-155, cité par Tremblay, 1953: 18). Malchelosse recense les quantités d’alcool importées après la Conquête et constate qu’on en importe une si grande quantité que le pays en fut bientôt inondé

. Il estime que les arrivages de rhum, en 1768, représentent une consommation de 3,76 gallons par personne, hommes, femmes et enfants compris, et que 13 ans plus tard l’importation donne une moyenne de 7,16 gallons par tête. Est-ce crédible? Peut-on imaginer que la consommation a doublé en si peu de temps? Il est difficile d’adhérer à une telle affirmation, même si l’auteur ajoute d’autres statistiques sur l’importation d’impressionnantes quantités d’alcool en 1828, car il ne tient pas compte de la croissance de la population ni de la part probablement importante utilisée comme monnaie d’échange dans le commerce des fourrures. Des statistiques de ce type, en vrac, sans mise en contexte, donnent à penser que l’auteur noircit le tableau pour se donner raison.

Un jugement semblable doit être porté sur les affirmations de Maurice Tremblay qui puise dans les observations d’Alexis Mailloux pour écrire que, durant la période de prospérité et d’abondantes récoltes des années 1775 à 1825, les paysans semblent avoir passé [ces années] en grande partie à s’amuser et à boire

, que chaque maison avait au moins son tonneau de rhum et tout était occasion ou prétexte à libations répétées

et que la haute société de l’époque donnait l’exemple, les seigneurs en tête, au point que la plupart s’y ruinèrent

(1953: 18).

Les considérations de Mailloux sur lesquelles il se fonde, bien qu’elles accréditent l’idée d’une consommation excessive d’alcool, ne donnent pas dans ces généralisations. Voici: Des habitants que j’ai connus s’associaient par deux ou trois pour faire venir une tonne de rhum. Plusieurs faisaient venir une tonne pour leur usage personnel.

Et pour atténuer la portée d’observations aussi accablantes, le prédicateur de la tempérance ajoute qu’il ne veut pas surcharger de couleurs trop sombres

le tableau, car un nombre assez considérable de nos compatriotes ne faisaient des excès de boisson qu’assez rarement et que d’autres étaient sobres

(Mailloux, 1867: 5).

D’autres attitudes et témoignages des acteurs des campagnes de tempérance donnent aussi à penser qu’ils n’accordent pas au problème de la consommation d’alcool une telle gravité. N’est-ce pas ce que laissent entendre les premières associations dont les adhérents s’engagent non pas à l’abstention totale d’alcool, mais à la tempérance partielle

. Mgr de Forbin-Janson, par exemple, donnant son appui à la campagne de Chiniquy dans sa paroisse, préconise la modération en s’engageant à ne pas prendre chaque jour, plus de trois petits verres de liqueur forte

(Annales de la tempérance, janv. 1854: 12), ce qui suggère, outre que l’alcool fait partie des mœurs, qu’elle n’est pas le mal absolu et généralisé qu’il faut éradiquer. Chiniquy lui-même instaure d’abord une société de tempérance partielle. La formule de promesse se lit comme suit: Je m’engage solennellement et publiquement d’éviter l’intempérance et de ne jamais visiter les cabarets […]. Je ne ferai jamais usage de boisson forte sans une absolue nécessité. Et si pour devenir tempérant, il me faut renoncer à toute espèce de boisson, je m’y engage

(cité dans Voisine, 1979: 147-148). À Montréal, la Société de tempérance fondée par Mgr Bourget en janvier 1842 propose deux degrés de tempérance, l’un pour ceux qui [s’engagent] à ne jamais user de liqueurs fortes, et l’autre, pour ceux […] qui se contentent de promettre de ne jamais faire d’excès d’intempérance

(Pouliot, 1956: 159-160).

Portons aussi attention aux constats de quelques historiens qui se sont intéressés à cette question. Serge Gagnon (1990: 51-93), le premier, d’après les procès-verbaux des visites épiscopales des paroisses du diocèse de Québec et la correspondance des curés de 1780 à 1830, ne considère pas l’alcoolisme comme un problème grave, même si l’ivrognerie est dénoncée dans certaines paroisses. Donald Fyson (1992: 67-90), dans son étude sur l’alimentation à Montréal au début du xixe siècle, constate que les travailleurs du canal de Lachine, en 1822-1823, réputés gros buveurs

, ne consomment pas plus d’alcool que le buveur moyen des États-Unis

. Il conclut: nul doute que l’alcool occupe une place très importante dans l’alimentation des classes populaires montréalaises

, mais davantage chez les anglophones que chez les francophones. Enfin, Craig Heron, dans son livre Booze: A Distilled History, sous le titre évocateur du chapitre The water of life

, montre que, dans le Canada pré-industriel, l’importante consommation d’alcool au quotidien chez les travailleurs manuels est profondément imbriquée dans les relations sociales (Heron, 2003: 17-49).

Le phénomène nouveau qui alarme les élites des premières décennies du xixe siècle est l’apparition en milieu rural de nombreuses auberges où l’on débite de l’alcool. N’est-ce pas une des cibles de Chiniquy lors de la fondation de la Société de tempérance de Beauport en 1839? C’est aussi la préoccupation des grands jurés du district de Trois-Rivières qui estiment beaucoup trop considérable

le nombre d’auberges qui contribuent au détriment des mœurs et du bien-être en général

. Dénoncent-ils en ces termes les progrès de l’ivrognerie? Rien d’explicite dans ces propos. Il me semble plutôt qu’ils regrettent avec nostalgie que la vie familiale et les formes anciennes de sociabilité soient perturbées par ces nouveaux lieux de rencontres et de nouvelles habitudes qui pénètrent dans les campagnes avec l’accroissement des activités commerciales (Hardy, 1999: 107-109).

Ces points de vue moins catégoriques donnent matière à réflexion. Mais, avant de fixer notre jugement, observons la situation sous le Régime français où il existe une étude récente et bien documentée sur la consommation d’alcool. Selon l’historienne Catherine Ferland (2010), l’habitude de boire des boissons fortes y semble bien ancrée et quasi indélogeable. L’Église et l’administration coloniale s’y sont essayées sans grand succès.

Mgr de Laval, en 1660, émet un premier décret d’excommunication contre les traiteurs d’eau-de-vie, contribuant à faire diminuer ce commerce. Deux ans plus tard, il se voit obligé de remettre en vigueur l’excommunication et se rend en France pour plaider sa cause devant Louis XIV, qui accepte de prohiber officiellement la traite de l’eau-de-vie. Mais, en l’absence de l’évêque, la vente reprend jusqu’à ce que le tremblement de terre de 1663 soit interprété comme la manifestation de la colère divine. Ce choc persuade les pécheurs de se confesser et d’interrompre leur commerce. La trêve dure peu. Déjà en 1675, bien que l’Église continue de considérer l’ivresse comme un péché mortel, la traite de l’eau-de-vie recommence de plus belle et les autorités coloniales, pour ne pas en diminuer les conséquences économiques, ne peuvent ni ne souhaitent interdire totalement la consommation d’alcool

. Elles se limitent à émettre des règlements qui défendent de s’enivrer dans les cabarets et ailleurs sous peine d’amende arbitraire et même de prison

. Le gouverneur Jacques-René de Brisay de Denonville, en poste de 1685 à 1689, considère que l’ivrognerie est un vice des plus répandus dans la colonie, il estime que la moitié des maisons de la colonie sont des débits de boisson – tenir une taverne étant, selon lui, un moyen pour les coquins et les fainéants d’éviter le dur travail de la terre

(Ferland, 2010: 164-166, 248-251).

À la veille de la Conquête, deux témoignages montrent que

l’intempérance ne paraît pas avoir régressé: Mgr de Pontbriand dénonce de nouveau le fléau de l’ivrognerie, écrivant que “l’infâme passion de l’ivresse, lors même que l’ennemi est à notre vue et menace de toutes parts, fait de grands ravages” Selon le chevalier de La Pause, les Canadiens sont plus que jamais insubordonnés et enclins à l’ivrognerie: “Ils dégradent et pillent tant qu’ils peuvent surtout la boisson et les vivres, ils sont fort voraces, et aiment passionnément le vin et l’eau-de-vie” (ibid., 2010: 166).

Au jugement de Catherine Ferland (2010: 164, 167), les efforts des administrateurs coloniaux semblent […] impuissants à vaincre une appétence aussi profondément ancrée pour les boissons alcooliques

. Malgré tous ces témoignages accablants sur l’habitude de consommation d’alcool, elle nous met en garde contre l’illusion que toute consommation d’alcool chez les humbles se solde par la délinquance, puisque cela reviendrait à oublier qu’aux xviie et xviiie siècles la majorité de la population canadienne

.sait boire

et n’outrepasse généralement pas les diktats qui assurent la cohérence du tissu social

En somme, l’éclairage qu’apporte l’expérience de la Nouvelle-France incite à penser que les comportements dénoncés au début du xixe siècle sont des traits de la culture française implantée en Amérique et que l’habitude de boire immodérément s’est développée durant tout le Régime français, stimulée par une économie basée principalement sur le commerce des fourrures et de l’eau-de-vie.

Mais, s’il n’y a pas de preuve évidente que l’on boit davantage au cours des années 1800-1830, comment rendre compte des campagnes de tempérance que les autorités religieuses justifient par ce motif ?

Genèse et organisation de la campagne de tempérance de 1840

L’utilisation des termes campagne

et croisade

pour caractériser le mouvement catholique de tempérance qui débute en 1840 et se prolonge jusqu’aux années 1950 implique que ces actions collectives inspirées et souvent dirigées par l’Église prennent place dans des conjonctures particulières et se distinguent d’une période à l’autre au cours de ce long siècle. L’historien Nive Voisine (1984: 168) a décrit trois mouvements distincts: Le premier naît vers 1840 et ne s’éteint qu’à la fin du xixe siècle […]. Le deuxième commence en décembre 1905 et se poursuit jusqu’à l’aube des années 1930 […]. Enfin, le troisième mouvement naît à Montréal en 1938 […] marqué par 1’extension rapide et le succès incroyable des Cercles Lacordaire et Sainte-Jeanne d’Arc […] qui s’implantent au Québec à partir de 1939 et demeurent très actifs jusqu’aux années 1960.

Il ne sera question ici que de la première campagne.

Figure 4Le chemin Royal et le monument à la Tempérance à Beauport vers 1885 (détail)

Louis-Prudent Vallée, Collection du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), 2015.636.

La lutte anti-alcoolique au milieu du xixe siècle s’inscrit en quelque sorte dans l’air du temps. Elle n’est pas étrangère à la montée du capitalisme commercial et industriel qui déstructure l’économie rurale, fait croître les villes où s’agglomèrent les masses miséreuses en quête d’emploi et rend encore plus visibles les problèmes sociaux liés à la consommation d’alcool. Cette misère physique et morale mobilise d’abord les Églises protestantes qui prennent appui sur les avancées de la médecine pour tenter de réformer les mœurs. Une première société de tempérance voit le jour aux États-Unis en 1808. Dès lors, le mouvement connaît une croissance extraordinaire dans ce pays pour atteindre, en 1833, le nombre quasi incroyable de 6 000 associations regroupant plus d’un million de membres

(Tremblay, 1953: 23).

Avant d’embraser le Québec catholique, cette vague gagne le Canada anglophone. En 1832, on compte au moins 23 sociétés de tempérance dans l’ensemble du Bas-Canada et une centaine au Haut-Canada. Elles sont toutes anglophones et d’affiliation protestante, sauf peut-être une, établie à Québec, en 1831, dont le comité de direction affiche quatre noms français parmi ses 20 membres (Lemay, 1910: 14-15). Elle ne fait pas beaucoup de bruit et laisse peu de traces. Aucun prêtre n’est mentionné comme membre du comité de direction.

Les deux premières sociétés de tempérance catholiques francophones sont l’œuvre conjointe de Pierre Beaumont, curé de Saint-Jean-Chrysostome, et Charles Chiniquy curé de Beauport. Beaumont raconte qu’il conçut l’idée en 1839, en lisant sur les papiers anglais le mouvement qui s’opérait en Irlande

sous la direction du père Mathew. Il rencontra peu de temps après le curé de Beauport avec lequel il forma le projet de commencer simultanément une croisade contre l’intempérance, lui au nord, moi au sud

(Lemay, 1910: 24-25). La société de Beauport naît le 29 mars 1840. Puis, en septembre de la même année, Mgr de Forbin-Janson, qui séjournait aux États-Unis, débarque à Québec et s’offre pour prêcher une première mission

ou retraite

populaire dans la paroisse Notre-Dame. Le curé y consent et invite les paroissiens de l’autre grande paroisse de Québec, Saint-Roch, rassemblant ainsi pour cette prédication extraordinaire tous les catholiques de la ville à compter du 13 septembre. Le succès est tel que la prédication se prolonge jusqu’au 27 septembre et se termine avec la fondation d’une société de tempérance. La paroisse Saint-Roch se dote à son tour d’une telle société le 15 novembre.

Figure 5Révérend Charles Chiniquy en 1891

Musée McCord Stewart, II-94546.1.

À partir de ce moment, les sociétés de tempérance apparaissent dans presque toutes les paroisses au rythme des prédications des retraites populaires. Mgr de Forbin-Janson, après son passage à Québec en septembre 1840, répond à l’invitation de l’évêque de Montréal et commence ses missions populaires

dans une soixantaine de paroisses. Une première à Terrebonne, en novembre 1840, une deuxième à Montréal, extraordinaire, qui débute en décembre et dure six semaines, jusqu’en janvier 1841, puis dans presque chaque paroisse du diocèse jusqu’en novembre. Forbin-Janson et ceux qui l’assistent dans la prédication débordent des limites du diocèse de Montréal pour prêcher à Trois-Rivières, Champlain, Saint-Stanislas et dans quelques autres paroisses de ce futur diocèse érigé en 1852 (Pouliot, 1942: 48).

Figure 6Médailles de la Société de tempérance (à gauche, église Saint-Pierre de Montréal, non datée, et à droite de 1877)

Musée de la civilisation, collection du Séminaire de Québec, 1991.3665 et 1991.3379.

Le mouvement catholique est lancé. Et au nombre des motivations des dirigeants, comptons très certainement le désir de ne pas paraître moins préoccupés que les protestants par ces questions morales. Dans ce siècle de conflits et de concurrence exacerbée entre l’Église catholique et les Églises réformées, tout est sujet à comparaison et à débat entre elles. Que le combat protestant contre l’intempérance précède celui des catholiques montre non pas que le problème est plus grave chez eux, ou qu’il n’existe pas encore chez les catholiques, mais plus simplement que la sensibilité à cette question morale est plus aiguisée chez les protestants. En traçant la voie, les protestants mettent la hiérarchie catholique au défi d’agir. Mais rares sont les témoignages catholiques qui attestent avoir pris exemple sur le modèle protestant. Lorsque le curé Beaumont, une trentaine d’années plus tard, est appelé à témoigner des influences qui ont inspiré son initiative, il se réfère à l’exemple du père Mathew et non à ces nombreuses sociétés protestantes qui l’entourent. Mgr Bourget est cependant plus explicite. Il le reconnaît: À la vérité, cette société a originé chez nos frères séparés.

Et parce qu’il tient à cette œuvre, il prévient les réactions possibles en ajoutant que cette circonstance ne prouve rien contre elle [tempérance], mais montre seulement que ces frères séparés de nous ont leur zèle pour le renouvellement des mœurs et la régénération des peuples

(cité par Voisine, 1984: 72). En fait, les catholiques empruntent aux protestants le modèle de fonctionnement des sociétés de tempérance. Les formes de la promesse, le registre que l’on signe et l’emblème que constitue la médaille de tempérance donnée à celui qui s’engage s’apparentent à ce qui se pratique chez les protestants, bien que certains des promoteurs du mouvement revendiquent un rattachement au modèle des catholiques irlandais.

Le succès de ces premières retraites convainc les autorités ecclésiastiques d’affecter les prédicateurs les plus éloquents à l’organisation des retraites paroissiales. Dans le diocèse de Québec, les Charles Chiniquy, Alexis Mailloux, Édouard Quertier et quelques autres se spécialisent dans cette fonction. Quertier propose, en 1842, de remplacer comme emblème la médaille par la croix noire que le chef de famille tempérant reçoit solennellement à l’église [et] installe dans sa maison à la place d’honneur

. On parle désormais de société de la croix pour désigner les sociétés de tempérance. Du côté du diocèse de Montréal, les Jésuites et les Oblats récemment arrivés de France se chargent de prêcher ces missions de tempérance. Ils sont assistés par Chiniquy qui est contraint de quitter le diocèse de Québec en raison de ses difficultés de respecter la règle de l’abstinence sexuelle. La campagne atteint son apogée dans les années 1850 quand Chiniquy entreprend une “marche triomphale” dans le diocèse de Montréal et recrute des dizaines de milliers d’adhérents

(Voisine, 1984: 69).

Figure 7Emblème de la tempérance, section Saint-Vincent-de-Paul, vers 1850

Musée McCord Stewart, M930.50.8.66.

En 1842, Mgr Bourget en fait une société diocésaine de piété en fédérant les sociétés paroissiales sous le nom de Société de tempérance et en accordant des indulgences et des avantages religieux. Après avoir catholicisé

la tempérance, il profite des succès de Chiniquy pour l’ériger au rang de société nationale avec 400 000 membres pour une population totale d’environ 900 000 catholiques [vers 1850], un patron populaire (saint Jean-Baptiste) et un symbole patriotique, la feuille d’érable

(Voisine, 1984: 69). Le témoignage d’Alexis Mailloux traduit probablement assez bien le climat social de cette période où, dans l’espace médiatique, la tempérance occupe assidument les esprits:

Qui a pu ignorer ce qui s’est passé dans notre pays, dans les années de 1845 à 1855? Peut-on nier que, pendant cette période, un mouvement de régénération très prononcé ne se soit manifesté d’un bout à 1’autre de notre Bas-Canada, au sein de la population canadienne-française, en faveur de la tempérance? N’est-il pas vrai qu’on ne parlait alors que de la tempérance dans les chaires des églises, dans les journaux, dans les familles, dans les relations sociales, dans les villes, dans les faubourgs, partout, en un mot? La tempérance dominait tout, semblait être devenue le besoin de tous. Ceux qui la prêchaient étaient bénis, acclamés, portés au triomphe. On éprouvait un entraînement comme irrésistible vers la belle et admirable société de la croix (cité par Tremblay, 1953: 26).

L’effervescence culmine parfois dans le fanatisme, comme en témoignent les archives des tribunaux. En 1850, à Saint-Hyacinthe, les prosélytes de la tempérance ne tolèrent pas même l’existence d’une distillerie. Ils se masquent pour la détruire et menacent d’incendie les magistrats qui enquêtent pour découvrir les coupables. La même année, à Saint-Denis, excités par le sermon d’un prédicateur de la tempérance, ils organisent un charivari en règle pour dénoncer un concitoyen alcoolique qui a manqué à sa promesse et qu’ils veulent faire expier en l’obligeant à payer des messes pour sa conversion

. Enfin, troisième exemple connu parmi certainement plusieurs autres qui n’ont pas été déclarés à la justice, des habitants de Baie-du-Febvre, en 1857, se masquent et s’emparent du tenancier d’un débit clandestin, lui font promettre de ne plus vendre d’alcool, puis le font courir dans les prairies en le frappant, lui enlèvent ses pantalons, rasent ses cheveux et le laissent dans cette situation ridicule et humiliante à quelques kilomètres de chez lui (Hardy, 2015: 108, 129, 174).

Des succès à la fois spectaculaires et mitigés

Marche triomphale

, ce sont les termes utilisés par Les Mélanges religieux, journal de l’évêché de Montréal, pour décrire les succès de Chiniquy qui entreprend, en 1848-1849, une campagne de prédication dans le diocèse de Montréal. Il parcourt 120 paroisses, prononce plus de 500 discours et enrôle dans la société de tempérance plus de 200 000 personnes

(Lemay, 1910: 28). C’est alors que la Société de tempérance est promue au rang de société nationale et patriotique avec 400 000 adhérents pour une population d’un peu plus du double, un patron, saint Jean Baptiste, et un symbole, la feuille d’érable (Voisine, 1984: 69). Alexis Mailloux, autre populaire apôtre de la tempérance

, estime que, dans les districts de Québec et de Trois-Rivières, 90 % de la masse entière de la population de la campagne s’était enrôlée sous la bannière de la tempérance

(Tremblay, 1953: 25). Ce mouvement dont il rend compte dans son livre de 1867, il le décrit dans l’enthousiasme comme tenant du miracle: On a vu, on verra en tout temps des hommes se convertir; mais des ivrognes, et tous les ivrognes! non pas seulement ceux d’une paroisse, mais ceux de toutes les paroisses, et cela dans tout un pays, chez tout un peuple si renommé par son amour pour les boissons enivrantes! Et on ne reconnaitrait pas le doigt de Dieu […]

(Tremblay, 1953: 26). L’observation est confirmée et reprise en d’autres termes par un chroniqueur des Annales de la tempérance en 1854:

Les fruits produits par l’établissement de la tempérance totale furent incalculables. Les auberges se vidèrent; les enseignes disparurent; les distilleries se fermèrent […]. Des marchands au cœur noble firent couler leurs barils dans les chemins ou les firent brûler à leur porte […]. Le pays entier se leva en masse pour témoigner de ses vives sympathies pour la Tempérance, qui évidemment le sauvait d’une ruine totale (cité par Tremblay, 1953: 26-27).

Des historiens se font l’écho de ces témoignages qui enjolivent probablement la réalité. Maurice Tremblay y voit une espèce de révolution morale

, constat qu’entérine Nive Voisine: La première [campagne] surtout, à mon avis, a eu énormément d’effets. Je pense qu’elle a véritablement changé la mentalité, la conjoncture où elle se situe, parce que l’on va assister après la prédication de Forbin-Janson et celle des orateurs canadiens à un véritable réveil religieux et moral

(1979: 149). Voisine endosse aussi les propos de Mailloux, qu’il reprend en les atténuant quelque peu: On se rend compte alors qu’il y a beaucoup d’auberges qui ferment, que les distilleries font moins de profits, quand elles ne ferment pas, et surtout qu’il y a désormais un contrôle beaucoup plus fort de la vente et de la consommation des boissons alcooliques

(1979: 149). Il cite à l’appui de son affirmation des statistiques de consommation d’alcool qu’il est pourtant difficile de juger probantes. Non pas qu’elles ne soient pas fiables, mais parce qu’elles témoignent des années 1871-1893 qui sont bien postérieures aux grandes campagnes de tempérance et dans une période où l’on ne perçoit plus au sein de la population l’effervescence des années 1840. D’ailleurs la consommation des années 1871 à 1893, qui chute de 1,30 gallon par personne à 0,95 gallon au Québec, connaît une diminution semblable en Ontario, où elle passe de 1,30 à 0,85 gallon. Dans les provinces maritimes, la consommation, bien moindre au point de départ, diminue de moitié (Poham et Schmidt, 1958). La tendance à la diminution de consommation semble donc canadienne. Elle ne paraît pas s’expliquer au Québec par l’action des sociétés de tempérance, à moins que celles-ci aient eu la même influence partout au Canada.

Figure 8Croix de tempérance peinte en noir (non datée)

Musée de la civilisation, 83-185.

En fait, ce mouvement des années 1840 ne dure pas. Dès le début des années 1850, les acteurs de la tempérance reconnaissent les difficultés de maintenir la même flamme populaire. En 1852, les évêques constatent le déclin de la Société de tempérance et tentent de la réorganiser en sollicitant des indulgences spéciales à Rome (Grisé, 1979: 137). Mgr Bourget écrit en 1854, dans sa Lettre pastorale sur la tempérance, que l’ivrognerie [est] reparue plus hideuse et plus hardie que jamais

. Le constat vaut pour tous les diocèses, comme le reconnaissent les évêques réunis en concile provincial la même année: Mais ne nous faisons pas illusion en nous promettant une victoire complète sur l’ennemi insidieux que nous avons à combattre […]. À peine abattu, le démon de 1’intempérance travaille à relever son étendard et à s’emparer, de nouveau, des victimes qui lui ont été arrachées

(Voisine, 1984: 70-71). Malgré tous les efforts de relance, le mouvement ne connut jamais le succès général de la décennie 1840-1849. Dans la paroisse Notre-Dame de Québec, par exemple, la retraite de 1847 est un échec, malgré les appels des prédicateurs qui brandissent le spectre du choléra qui risque de se répandre avec l’arrivée des émigrants européens. Le curé témoigne: On a fortement exhorté à la tempérance durant la retraite […] peu ont répondu […]

(Hardy, 1999: 69-77). Le mouvement s’essouffle rapidement dans cette paroisse urbaine où, selon les Cahiers de prônes, il ne sera plus question d’enthousiasme populaire pour la cause de la tempérance après cette retraite. Un autre témoignage nous vient de la paroisse Notre-Dame-du-Lac dans le Témiscouata, en 1870, tel que le déclare le curé dans son rapport à l’évêque: Presque tous les habitants de cette paroisse ont la croix de tempérance dans leur maison. Il n’y en a pas dix qui ne l’ont pas, cependant la tempérance s’en va ici comme ailleurs. On boit, on s’enivre chaque fois que l’occasion se présente […]. Toutefois […] y a encore grâce à Dieu de braves associés de la tempérance ici qui tiennent fidèlement aux règles de la société et qui ne prennent de boisson que comme remède

(Voisine, 1984: 70-71).

En somme, malgré ce qu’en disent les zélateurs de la tempérance, toute l’énergie déployée par le clergé n’arrive pas à transformer durablement les habitudes de consommation. Compte tenu de la diminution annoncée de la consommation d’alcool, ne devrions-nous pas constater une certaine réduction du nombre de lieux de vente? Or, au cœur même de la grande période de succès des campagnes de tempérance et au moment où Chiniquy galvanise les foules, le constat est tout autre: le nombre de paroisses avec un débit d’alcool augmente et le pourcentage de celles-ci se maintient aussi élevé de 1850 à 1879. C’est ce que montre le  tableau 2 présenté plus loin (Les paroisses rurales avec débits d’alcool, 1850-1919) dans cette étude.

tableau 2 présenté plus loin (Les paroisses rurales avec débits d’alcool, 1850-1919) dans cette étude.

Ce constat vaut aussi pour le sud-ouest du Québec que Louis Rousseau et Jean-Patrice Arès ont étudié au moyen des Rapports pastoraux transmis à l’évêque. Alors qu’ils attendaient une diminution du nombre d’auberges, ils découvrent que, même dans les zones les plus fidèles au mouvement de tempérance, il n’en est pas résulté une chute brutale du commerce d’alcool, comme le laissait pourtant supposer la promesse du tempérant

. Ils concluent qu’il serait probablement plus juste de dire que l’effet le plus général a été d’amener la modération dans la consommation

(Rousseau et Remiggi, 1998: 185). Mais comment le vérifier? Ils en voient la preuve dans le témoignage du curé de Pointe-aux-Trembles, en 1875: Il se fait des excès de boisson mais j’avoue qu’il y a une grande amélioration sous ce rapport

, et dans la réponse au questionnaire du Rapport pastoral qui demande aux curés de dénombrer les ivrognes publics

, dont ils observent une diminution radicale entre les années 1860 (moyenne de 10 par paroisse) et la décennie 1870-1879 (moyenne de 2,5). Puis, s’appuyant sur ce témoignage et ce constat d’une diminution apparente du nombre des ivrognes, ils formulent l’hypothèse que le déclin, au cours des années 1870 et 1880, des associations de tempérance dans le diocèse de Montréal s’explique par leur succès. Les campagnes de tempérance auraient eu raison des abus et entraîné la modération.

Doutons de la validité de cette démonstration: le témoignage de ce curé ne vaut-il pas que pour sa paroisse? Et ce dénombrement des ivrognes paraît beaucoup trop subjectif pour être concluant. D’ailleurs, la notion d’ivrogne ne revêt-elle pas un accent particulier au temps des grandes campagnes de tempérance qui fixe l’attention publique sur cette question? Son sens subjectif n’échappe pas au curé de Saint-Basile (diocèse de Québec), en 1857, qui écrit dans son rapport en réponse à cette question: Je connais trois Irlandais réputés ivrognes publics, malgré que deux d’entre eux soutiennent le contraire. Je n’ai contre eux que la renommée.

C’est probablement le caractère relatif de l’appréciation qui explique aussi qu’à Saint-Zotique, dans le futur diocèse de Valleyfield, leur nombre chute radicalement en trois ans. Le curé écrit dans son rapport: 10 ivrognes encroûtés

en 1886, mais aucun

trois ans plus tard.

Doutons aussi que le déclin de la tempérance chez les catholiques du diocèse de Montréal puisse s’expliquer par plus de modération dans la consommation car, en 1870, les églises protestantes trouvent la situation assez alarmante pour lancer leur propre campagne de tempérance ralliant plusieurs groupes et confessions religieuses (Robert, 2019: 2, 38). Ailleurs, dans les autres diocèses du Québec, les campagnes de tempérance se poursuivent. Elles ont plus ou moins de succès, comme il appert des témoignages de nombreux curés qui déplorent, au cours des années 1880, que, malgré la présence de la croix noire dans la plupart des foyers, les règles de la Société de tempérance ne soient pas fidèlement observées2. S’il y a véritablement modération ou changement substantiel dans les habitudes de consommation au cours des années 1870 et 1880, ce serait circonscrit à des zones restreintes. Quoi qu’il en soit, ces zones paraissent bien marginales au regard des zélateurs de la tempérance puisque la dénonciation de la consommation exagérée d’alcool reprend de plus belle avec les campagnes de tempérance du début du xxe siècle.

On trouve un autre indice du succès mitigé des campagnes de tempérance après 1850 dans l’échec des tentatives d’obtenir des lois qui limiteraient l’accès à l’alcool. Alors que la tempérance trône au sommet des questions sociales au cours des années 1840 et que l’opinion publique semble captive du mouvement, le clergé et les zélateurs profitent de la conjoncture pour presser le gouvernement qui, en 1848, répond favorablement en mandatant un comité parlementaire d’informer la Chambre d’assemblée sur les meilleurs moyens de restreindre le commerce d’alcool. Ce comité recommande que le prix des licences de vente soit considérablement augmenté, que les auberges offrent au moins trois chambres à coucher, que les amendes soient accrues et doublées avec chaque nouvelle offense

et que l’octroi de licence soit sous la responsabilité de la municipalité. De ces recommandations découle la loi votée en 1850 qui reflète en tous points la sévérité des recommandations du comité. Il faut l’approbation de la majorité des électeurs municipaux pour octroyer un permis et le détenteur doit verser une caution de cinquante louis

comme garantie de bonne conduite

, en plus de devoir posséder des biens pour une valeur de cent louis

. Adoptée dans un climat social qui favorise l’application des mesures les plus rigoureuses, cette loi est modifiée l’année suivante, jugée trop sévère et inapplicable. Le législateur n’exige plus l’assentiment d’une majorité d’électeurs municipaux pour l’octroi d’une licence, mais seulement de cinquante. Et la licence, dont le coût est réduit à cinq louis

, devient facilement accessible.

C’est alors que les zélateurs de la tempérance tentent un coup d’éclat pour réintroduire plus de rigueur dans la loi. L’évêque de Montréal lui-même, Mgr Bourget, convoque une grande assemblée au marché Bonsecours en 1852. On réclame en vain le rétablissement de la plupart des dispositions de la loi de 1850, tout particulièrement l’octroi de la licence d’auberge par la majorité des électeurs municipaux. L’année suivante, une pétition de plus de 2 000 citoyens signée par Mgr Bourget n’a pas plus de succès. Le gouvernement se montre inflexible et les principales dispositions de cette loi sont intégrées dans les lois subséquentes et demeurent en vigueur jusqu’au xxe siècle (Tremblay, 1953: 29-32; Yen, 1995: 79-94; Robert, 2019: 97-101).

Par la suite, deux lois viennent modifier les conditions de vente d’alcool au Québec. La première, sous le nom de loi Dunkin, adoptée en 1864 par le Parlement du Canada-Uni, est jugée difficile à appliquer et annulée (Tremblay, 1953: 8). Sous le système confédératif, les parlementaires adoptent, en 1878, l’Acte de tempérance du Canada ou loi Scott qui s’inspire de la loi Dunkin pour limiter l’accès à l’alcool. Cet acte décrète que 25 % des électeurs d’un territoire organisé (comté, municipalité, cité) peuvent exiger par pétition un référendum pour interdire la vente au détail d’alcool (Tremblay, 1953: 34). Sous cette loi, 29 référendums sont organisés au Québec, menant à la prohibition dans huit comtés habités par des anglophones, à l’exception de Chicoutimi, et dans deux municipalités: Thetford Mines, 1914-1945, et Québec, 1917-1921 (Robert, 2019: 99). Malgré le succès de ces référendums surtout en milieu anglophone, le Québec n’a pas souvent recours à la loi Scott, contrairement au reste du Canada. Mais les Québécois ne sont pas moins prohibitionnistes. Comme l’a montré Caroline Robert, de nombreuses municipalités ont préféré se prévaloir de la loi provinciale des liqueurs, intitulée De la loi de tempérance du Québec

. Elle est probablement mieux adaptée que la loi fédérale à une application locale, car elle stipule que le conseil municipal de chaque comté, cité, ville, canton, paroisse ou village, constitués en corporation peut en tout temps [...] faire un règlement pour prohiber la vente des liqueurs enivrantes et l’octroi de licences pour cet objet, dans les limites de la municipalité

(Robert, 2019: 100). On estime, en 1911-1912, que 75 % des municipalités ont adopté de telles mesures de prohibition (Robert, 2019: 101).

Figure 9Prospectus du Comité de tempérance de Bagot en vue du référendum de 1912 sur la prohibition dans le comté

Collection Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe, CH257.

Il s’est donc produit un renversement important de l’opinion publique envers la prohibition au début du xxe siècle. Dans ce contexte de la poussée de la deuxième industrialisation et d’une accélération de l’urbanisation, l’alcool est perçu comme la véritable cause de la pauvreté, de la misère et de l’éclatement des familles, voire de la dégénérescence des individus. À défaut de pouvoir infléchir les gouvernements en faveur de la prohibition générale, les zélateurs de la tempérance orientent leurs pressions sur les conseils municipaux pour obtenir les prohibitions locales. Ces zélateurs ne sont plus les seuls à revendiquer un durcissement des lois. Plusieurs des notables les plus influents, alarmés par la croissance de la pauvreté et de la misère, se joignent aux diverses associations catholiques ou protestantes de tempérance et de prohibition pour revendiquer une intervention gouvernementale. Sous la pression de l’opinion publique, Lomer Gouin institue en 1912 une commission d’enquête sur le commerce d’alcool, prélude à la votation de la prohibition en 1919 (Robert, 2019: 89).

Figure 10Monument de tempérance érigé en 1843 à Sainte-Anne-de-Bellevue en souvenir d’une mission prêchée par Mgr de Forbin-Janson (photographié en 1923)

Édouard-Zotique Massicotte, BANQ (site Québec), Fonds Édouard-Zotique Massicotte, P181,P157.

En somme, après 1850, le mouvement de tempérance, réanimé périodiquement par des retraites dans telle ou telle paroisse ou dans telle partie d’un diocèse, obtient des succès locaux ou régionaux. Mais, à l’échelle de l’ensemble du Québec, ses succès paraissent plutôt minces, sinon négligeables entre 1850 et 1890 environ. Avec le temps, les zélateurs catholiques de la tempérance en arrivent à s’associer aux protestants et aux associations nord-américaines de tempérance pour constituer un véritable mouvement social qui présente l’alcool comme le mal social à guérir. Ils obtiennent ainsi la prohibition.

Il demeure une question: les succès exceptionnels de la campagne de tempérance de 1840 qui a embrasé tout le Québec ont duré une dizaine d’années, peut-être un peu moins si l’on se fie à ce qui s’est passé à la paroisse Notre-Dame de Québec. C’est déjà considérable et extraordinaire. Tentons une explication.

Tempérance et accès à la communion

Chez les ecclésiastiques qui organisent ou promeuvent les retraites de tempérance au cours de la seconde moitié du xixe siècle, les succès se mesurent en nombre d’adhésions à la Société de tempérance et en nombre de communions, deux questions dont il faut expliquer le lien nécessaire.

La France de 1815 a connu ces grandes missions où les prédicateurs parcourent les campagnes pour restaurer le catholicisme affaibli par la Révolution et reconvertir les populations. Mgr de Forbin-Janson a lui-même participé à ce mouvement avant de traverser en Amérique comme prédicateur de missions. Arrivé à Québec en septembre 1840, il popularise cette forme d’enseignement religieux encore inconnue ici, sauf de rares exceptions (Hardy, 1999: 70-71 ; Ferretti et Hudon, 2014). La mission qu’il prêche pendant 14 jours dans la basilique Notre-Dame de Québec attire les foules qu’elle touche et bouleverse profondément par le caractère spectaculaire de sa prédication. Sa réputation fait rapidement le tour du Québec et assure le succès des missions de 1840-1841. Mais, pour donner à ces catholiques accès à la communion, il fallait préalablement lever un certain nombre d’empêchements.

Figure 11Mgr de Forbin-Janson, évêque de Nancy (France), vers 1870

Musée de la civilisation, collection du Séminaire de Québec, PH1997-3080.

Dans les années antérieures à 1840, seuls les plus fervents accèdent fréquemment au sacrement de la communion. Les autres ne la reçoivent pas beaucoup plus souvent qu’une fois par année, dans le temps pascal, ce qui est une obligation sous peine de péché grave. Pour satisfaire à cette obligation, il faut avoir reçu l’absolution de ses fautes. Or, selon la théologie rigoriste en vigueur, seule la contrition parfaite, c’est-à-dire la ferme résolution de ne plus récidiver, s’il s’agit d’un péché d’habitude, donne accès à la communion. Le curé de Notre-Dame de Québec écrit dans son Cahier de prônes du 25 avril 1847: Point de pardon à attendre de Dieu et par conséquent point d’absolution pour celui qui n’est point sincèrement contrit et converti. Et celui-là n’est point vraiment converti qui ne renonce pas

(Hardy, 1999: 104). L’administration de la confession est alors une procédure délicate reposant sur le jugement porté par le confesseur sur la ferme intention du pénitent, d’où l’imposition quasi générale du délai d’absolution, en quelque sorte une période d’essai avant d’accorder l’absolution et de donner accès à la réception de la communion. Il s’agit donc de mettre le pénitent en attente afin de s’assurer de sa capacité de résister à ses mauvaises habitudes. C’est ainsi qu’il faut interpréter les propos du curé de Notre-Dame de Québec lorsqu’un mois après la retraite de 1840 il demande à ceux qui ont commencé leur confession pendant la retraite de s’empresser de l’achever

(Hardy, 1999: 103). Nombreux sont les pénitents qui se font refuser l’absolution après l’aveu de leurs fautes. Mgr Plessis n’écrit-il pas en 1807 que très peu d’avocats et de notaires [...] fréquentent les sacrements

en raison de la rigidité de nos principes sur le prêt à intérêt

(Hardy, 2007: 15)? Quiconque avait prêté de l’argent à un taux usuraire ne pouvait se présenter à la communion sans avoir accepté de modifier les conditions du prêt au taux autorisé par l’Église. Ainsi appliquée rigoureusement, l’exigence de la contrition parfaite

éloigne un grand nombre de catholiques de la communion. Mgr Plessis estime, en 1809, que la moitié des communiants de Québec n’ont pas eu accès à la communion en raison de cette conception de la contrition: sur les quelque 5 000 communiants, écrit-il, 4 047 se sont confessés dans le temps pascal, 2 500 ont reçu l’absolution et ont communié, 1 547 ont été refusés et 1 000 ne se sont pas présentés au confessionnal. Sans doute que ces derniers pour la plupart ont craint d’être refusés (Gagnon, 1990: 113; Hardy, 2007: 32).

Pour rompre avec cette conception rigoriste de la confession et de la communion, jugée d’un autre âge, Rome encourage la diffusion de la théologie morale d’Alphonse de Liguori qui propose plus de mansuétude envers le pénitent en recourant moins fréquemment ou systématiquement au délai d’absolution. Le liguorisme enseigné dans les grands séminaires à compter des années 1830, parce qu’il bouleverse les pratiques des confesseurs, a pris des décennies à s’implanter. Il n’est appliqué par tous les prêtres qu’à la fin des années 1870. C’est aussi tard qu’en 1888 que le petit catéchisme, dans une nouvelle édition, abandonne les questions relatives au délai d’absolution

après l’aveu de ses fautes et introduit la notion de contrition imparfaite

jugée suffisante pour obtenir immédiatement l’absolution (Hardy, 2007: 28-35). La confession de ses fautes est dès lors jugée suffisante pour accéder à la communion.

Dans l’attente que prévale cette nouvelle conception de la confession, le pénitent est toujours réticent à avouer ses fautes à un prêtre qui connaît ses habitudes. Il craint à bon droit qu’on lui refuse l’absolution. Or l’Église exige généralement qu’il s’adresse aux prêtres de sa paroisse, sauf dans ces circonstances exceptionnelles que sont les retraites où l’évêque autorise la confession à un prêtre invité. Le concours de confession

, c’est-à-dire la délégation de quelques prêtres pour entendre les confessions dans telle ou telle paroisse à l’occasion de la retraite, est généralisé à compter de 1840, ce qui contribue à faciliter l’absolution des fautes et l’accès à la communion.

Considérons aussi que la retraite, cette forme nouvelle de prédication, s’avère certainement un moment favorable à l’aveu de ses fautes. Les prédicateurs réputés pour leur éloquence suscitent de fortes émotions. Ils bouleversent et impressionnent par des appels répétés et pathétiques aux pécheurs menacés de damnation. Ils misent tout particulièrement sur la culpabilité, sentiment endémique enfoui au plus profond des consciences de cette époque par les enseignements de l’Église sur l’intervention divine dans la vie quotidienne. Ainsi, dans les prônes du curé de Notre-Dame de Québec, il n’y a pas de catastrophes naturelles qui ne soient interprétées comme la main de Dieu qui châtie. Les prédicateurs de retraites ravivent ainsi la croyance en un Dieu justicier qui intervient par des fléaux de tous genres pour faire prendre conscience de sa fureur et de sa puissance.

Pour favoriser l’accès du plus grand nombre à la communion, il ne suffit pas de lever les obstacles à l’aveu de ses fautes. Il faut surtout convaincre les populations de renoncer aux habitudes proscrites. Or, dans ces années où les dirigeants des diverses dénominations religieuses portent une attention particulière à la consommation d’alcool des classes populaires et où apparaissent de très nombreuses sociétés de tempérance, le clergé catholique en arrive à considérer l’habitude de l’ivresse comme un empêchement majeur à la réception de la communion. Tout se passe comme si les autorités ecclésiastiques fixaient leur attention sur ce péché en particulier. C’est pourquoi les retraites introduites en 1840 comme nouvel instrument de l’enseignement moral visent à déraciner cette habitude.

On peut raisonnablement supposer que le succès exceptionnel des retraites de la décennie 1840 relativement à l’engagement dans les sociétés de tempérance et la réception de la communion doit beaucoup à la conjoncture politique et sociale3. Qui des contemporains n’a pas en mémoire l’échec de la rébellion, la répression dévastatrice, la pendaison ou l’exil des patriotes et l’imposition du régime de l’Union qui met les Canadiens français en situation minoritaire avec l’objectif de les assimiler? Conjoncture des plus sombres qui s’ajoute aux autres catastrophes qu’a subies la population du Bas-Canada dans les années 1830-1840: épidémies successives de choléra, mauvaises récoltes, chômage endémique attribué à l’arrivée massive d’immigrants irlandais, suppression de la démocratie parlementaire, deux incendies d’une grande partie des habitations de la ville de Québec en mai et juin 1845 et combien d’autres épreuves. Oui, assurément, le succès des retraites y trouve une explication parce que les Canadiens français voient dans ces catastrophes les jugements de Dieu. Ils les interprètent à la lumière de leurs croyances à l’intervention des forces surnaturelles pour punir leurs manquements aux prescriptions de l’Église. Cette croyance est renforcée par les enseignements des autorités ecclésiastiques qui le leur rappellent constamment. Alexis Mailloux témoigne de l’existence de ce sentiment de culpabilité quand il écrit avoir entendu dire dans les campagnes: Dieu est fâché contre nous. Nous voilà réduits à manger du pain d’avoine. Nous n’avons plus de patates, plus de blé, et bientôt nous ne sauverons plus rien de ce que nous avons semé

(Tremblay, 1953: 27). Il y a aussi une forte probabilité, sinon une certitude, que les prédicateurs présentent l’engagement dans les sociétés de tempérance comme le sacrifice à faire pour apaiser la colère divine. Dans ce climat social défaitiste, ils sont psychologiquement disposés à reconnaître leur culpabilité et à adhérer en masse à un geste d’expiation.

Mais ce climat psychologique qui favorise l’adhésion à la tempérance comme expiation semble s’être dissipé à compter du milieu des années 1850. Malgré la fréquence des retraites de tempérance, la réputation des prédicateurs et leur éloquence persuasive, l’Église n’arrive plus à susciter un pareil mouvement de masse.

Dénombrer les débits d’alcool

Construire un échantillon représentatif

Cet aperçu de l’histoire des campagnes de tempérance des années 1840 éclaire le contexte de la collecte par les curés des informations sur la présence des débits de boisson dans leur paroisse respective. Ces informations, nous l’avons dit en introduction, sont inscrites dans le Rapport pastoral. Elles servent ici de matériaux pour la construction des tableaux statistiques qui étayent notre démonstration.

Le Rapport pastoral existe dans le diocèse de Montréal depuis le début des années 1840. Dans un décret du concile provincial de 1851, les évêques le généralisent à l’ensemble des diocèses sous la forme de réponses à un questionnaire plutôt détaillé de quelque quatre-vingts questions (Grisé, 1979: 86).

Malgré l’attention portée à la consommation d’alcool depuis le début des années 1840, le questionnaire du diocèse de Montréal n’interroge pas les curés sur les auberges. La question est inscrite pour la première fois dans le questionnaire conçu au concile de 1851, appliqué dans tous les diocèses à compter de l’année suivante. En fait, cette nouvelle question qui vise à dénombrer, d’une part, les auberges avec licence

et, d’autre part, les non licenciées

doit servir d’arguments aux zélateurs de la tempérance pour influencer le législateur. Après leur échec de faire adopter une réglementation plus sévère que la loi de 1851, ils déplorent le laxisme de l’administration publique dans l’application de la loi. En dénombrant les auberges autorisées et celles qui enfreignent la loi, ils veulent montrer l’importance des infractions et convaincre le gouvernement d’intervenir. Mgr Bourget se permet même de noircir le tableau. En 1854, dans une lettre à P.-J.-O. Chauveau, secrétaire provincial, il dénonce l’existence de quelque 500 auberges sans licence dans les 75 paroisses de son diocèse qui ont répondu au questionnaire (Grisé, 1979: 137-138). En fait, la situation est préoccupante, mais moins sombre qu’il l’a dépeinte. Selon le relevé des curés, il existe non pas 500, mais 458 auberges dans le diocèse, dont plus de la moitié, soit 284, n’ont pas de licence (Rapports pastoraux, Montréal, 1853). Outre cette exagération, l’évêque ne précise pas dans sa lettre que ce dénombrement inclut la paroisse de Montréal, Saint-Nom-de-Marie, qui englobe la quasi-totalité de la population de la ville, soit 45 704 habitants sur les 57 000 qu’elle compte. Or, à elle seule, cette paroisse abrite 236 auberges, ou débits d’alcool, dont 150 ne sont pas licenciées. En somme, plus de la moitié de tous les débits d’alcool dénombrés dans les paroisses du diocèse se trouvent à Montréal.

Qu’en est-il du nombre de débits d’alcool dans les paroisses rurales? Le dénombrement qu’en a fait l’évêque de Montréal, si l’on exclut la ville épiscopale, suppose une moyenne de trois débits par paroisse: certaines avec un gros village, comme Lachine et La Prairie, en ont une quinzaine. Est-ce un portrait représentatif de ce qui existe ailleurs au Québec? Les tableaux statistiques suivants en livrent des portraits décennaux. Ils permettent de vérifier, d’une part, le peu d’effets des campagnes de tempérance sur l’évolution du commerce de l’alcool, ce que nous avons démontré précédemment, et, d’autre part, les influences des groupes de pression et des élites, dont le clergé, pour obtenir l’interdiction ou la limitation de la vente d’alcool dans leur paroisse, car c’est à ce niveau qu’ils ont la capacité d’agir depuis que les municipalités, en 1851, ont reçu le pouvoir d’accorder des licences de vente d’alcool et d’organiser des référendums à cette fin.

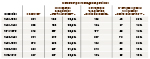

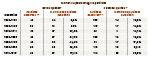

Comme le montre le  tableau 1 ci-dessous, le territoire de notre enquête englobe la grande majorité des paroisses du Québec à chacune des décennies. Pour construire l’échantillon de paroisses à étudier, comme il s’agissait de vérifier les succès du mouvement de tempérance depuis son apparition en 1840, il nous semblait pertinent de retenir les plus anciennes, soit prioritairement, mais non exclusivement, celles qui ont été créées avant 1880. Cet échantillon regroupe 54 % des paroisses du territoire d’enquête dans les années 1850.

tableau 1 ci-dessous, le territoire de notre enquête englobe la grande majorité des paroisses du Québec à chacune des décennies. Pour construire l’échantillon de paroisses à étudier, comme il s’agissait de vérifier les succès du mouvement de tempérance depuis son apparition en 1840, il nous semblait pertinent de retenir les plus anciennes, soit prioritairement, mais non exclusivement, celles qui ont été créées avant 1880. Cet échantillon regroupe 54 % des paroisses du territoire d’enquête dans les années 1850.

| Nombre et pourcentage des paroisses | |||||

| Décennie | Au Québec* | Dans le territoire de l’enquête** | Paroisses observées*** | ||

| 1850-1859 | 395 | 374 | 95 % | 201 | 54 % |

|---|---|---|---|---|---|

| 1860-1869 | 511 | 471 | 92 % | 203 | 43 % |

| 1870-1879 | 613 | 560 | 91 % | 215 | 38 % |

| 1880-1889 | 730 | 657 | 90 % | 291 | 44 % |

| 1890-1899 | 832 | 744 | 89 % | 272 | 36 % |

| 1900-1909 | 966 | 861 | 89 % | 281 | 33 % |

| 1910-1919 | 1 120 | 874 | 77 % | 267 | 30 % |

Tableau 1Représentation des paroisses observées par rapport aux paroisses rurales existantes, 1850-1919

* Nombre établi à partir du fichier de population BALSAC.

** Le territoire de l’enquête exclut la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, la Côte-Nord et l’Abitibi, exclusion réalisée au moyen du fichier BALSAC.

*** Les paroisses observées sont celles qui devaient répondre à la question auberge

dans le rapport transmis à l’évêque, à l’exclusion des paroisses urbaines, définies ici comme un habitat concentré de plus de 2 000 personnes. Pour établir le pourcentage, à défaut de pouvoir extraire les paroisses urbaines de la liste BALSAC, nous avons ajouté les paroisses urbaines dans la catégorie paroisses observées

.

Ajoutons une précision qui a toute son importance dans cette étude qui prend en compte la localisation spatiale des débits d’alcool: les paroisses urbaines en sont exclues. Nous sommes arrivé à cette décision par souci de comparer des populations de taille relativement semblable qui donnent accès aux mêmes lieux de consommation d’alcool. La ville, même la plus petite, ajoute aux lieux usuels de consommation un nombre relativement élevé de marchands ou de commerçants d’alcool, ce qui brouille la comparaison avec le monde rural. L’information pour procéder à l’exclusion de la ville est donnée dans les Rapports annuels des curés à qui l’on demande d’évaluer la taille du village. Ainsi, toute agglomération villageoise de plus ou moins 2 000 habitants a été considérée comme un habitat urbain.

Les questions adressées aux curés pour rédiger leur rapport demandaient de dénombrer les lieux de vente d’alcool autorisés par la loi et les débits non autorisés ou clandestins. Mais tous les diocèses n’ont pas adopté la même formulation, ce qui a entraîné des variations dans les réponses. Alors que, dans les autres diocèses, la question appelait à distinguer les débits licenciés

des non licenciés

, le diocèse de Québec interrogeait ses curés sur le nombre d’auberges. Cette formulation s’est maintenue de 1853, date des premiers rapports, jusqu’en 1873. Par la suite, tous les questionnaires diocésains adoptèrent une formulation comparable. Malgré la question qui ciblait les auberges, l’intention des autorités diocésaines de Québec était manifestement de dénombrer les lieux de vente d’alcool, car la plupart des curés, dès les premiers rapports, mentionnèrent non seulement les auberges licenciées

ou non, mais les buvettes clandestines, les commerces qui détaillaient au gallon et même les commerces d’alcool médicinal, bref tous les lieux de consommation ou d’accès. Mais, à défaut d’une question précise sur les débits clandestins, les curés ne les ont pas systématiquement dénombrés, ce qui affaiblit la valeur de la comparaison avec les autres diocèses pour la période 1850-1879.

Recenser les débits clandestins

Peut-on se fier aux observations des curés pour dénombrer les débits clandestins qui, par définition, ne s’affichent pas? Cette question a vite été résolue par l’affirmative à la lecture de leurs réponses. L’abondance des auberges sans permis et des buvettes clandestines, dans les années 1850 et 1860, en fait presque la règle; les curés, impuissants face à cette situation, demeurent à l’affût, surveillent et questionnent les informateurs pour dénoncer les contrevenants et inciter le conseil municipal à intervenir. Chaque campagne de tempérance, chaque retraite donne l’occasion de faire le bilan et d’accentuer les pressions sur les autorités municipales ou sur les vendeurs eux-mêmes. Les témoignages abondent pour illustrer chaque cas d’espèce. À L’Isle-Verte en 1853, le curé obtient de ses marchands

la promesse de ne point reprendre le commerce des boissons

; à l’île aux Grues, en 1872, la boisson est livrée aux acheteurs sur l’autorisation du curé seulement; à Saint-Georges de Beauce, en 1859, une tenancière de buvette, dénoncée par le curé, est mise en prison pour deux mois; à Portneuf, en 1870, au prix de quel effort est-il parvenu à faire fermer sept ou huit des dix débits clandestins qui faisaient le malheur de sa paroisse? À Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en 1872, pour faire condamner deux aubergistes qui vendent sans licence, il obtient la connivence de quelques élèves de l’école d’agriculture qui acceptent d’y aller boire et de témoigner contre eux. À Beauceville, en 1862, les conseillers municipaux suivent ses recommandations de ne pas accorder de licence; À Trois-Pistoles, en 1867, il se rend chez l’aubergiste fautif, signale ensuite ses abus au prône et obtient sa promesse de ne plus récidiver sans toutefois relâcher la surveillance: Jusqu’à maintenant, ajoute-t-il dans son rapport, il m’a été impossible de découvrir des preuves positives contre lui.

S’il ne fait pas de doute que les curés sont bien informés de ce qui se passe dans leur paroisse, cela est sans rapport avec le succès de leurs interventions pour faire fermer les débits d’alcool. Ils butent fréquemment sur la résistance de la population. Celle-ci se manifeste de différentes façons. Le curé de Saint-Georges de Beauce les résume, en 1859:

J’ai mentionné dans mon rapport six auberges; il y en a probablement une de plus, car un malheureux que j’avais toujours retenu par menaces, […] s’est procuré de la boisson pour la débiter dans la paroisse; c’est une rage de vendre comme c’est une furie de boire: l’été dernier, j’ai fait payer l’amende à un de ces débiteurs de boissons qui, à la porte de l’église, enivrait les jeunes gens le dimanche, même pendant les offices; et pour cet acte d’énergie de ma part, j’ai soutenu contre moi la totalité de la paroisse, jusqu’aux magistrats mêmes qui voulurent me mettre dans une mauvaise position et me faire perdre; mais, grâce à mon énergie et à ma ténacité, j’ai réussi, et l’auberge a été détruite.

Les conseillers municipaux n’ont pas toujours la docilité que souhaiterait le curé. Raisons et prétextes varient. À Baie-Saint-Paul, ils répugnent à sévir contre un ami ou un voisin. C’est bien ce que déplore le curé en 1861: Il est vrai que le conseil municipal refuse toujours de donner des licences, mais personne n’ose prendre sur lui de faire payer l’amende à ceux qui vendent en contravention à ce règlement, aussi plusieurs individus vendent presque publiquement.

À Saint-Victor-de-Tring, en 1863, au dire du curé, c’est parce que les élus sont des ivrognes

qu’il se trouve seul pour déloger cette auberge qu’il qualifie de maison de honte et de désordre en face de l’Eglise

où se réunit la vile populace de Tring

et où l’on distribue de la boisson même pendant les offices du dimanche

. Découragé, il confie à l’évêque qu’il doit être partout, pour tout faire, pour tout conduire

et qu’il lui faut une santé de fer et un courage incroyable pour [y] vivre

. N’insistons pas trop sur la résistance des élus, car, pour tous ces cas d’opposition, combien de victoires du curé sont acquises grâce à leur collaboration? Ces alliances se nouent souvent dans des compromis, comme à Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 1866: Il n’y a aucune auberge licenciée, mais cinq aubergistes qui vendaient sans licence: à ma suggestion, le Conseil a donné deux licences à mes personnes qui tiendraient bonne règle: aujourd’hui nous n’avons pas de désordre, quatre aubergistes sans licence ont abandonné leur commerce.

Mais comment vaincre la résistance de la population quand elle se montre indifférente à ses exhortations? Après avoir obtenu de la municipalité qu’elle n’accorde pas de licence, le curé de Saint-Lin, en 1875, malgré qu’il refuse les sacrements

à ceux qui les fréquentent, n’arrive pas à faire fermer deux débits clandestins.

La variété de ces exemples ne montre-t-elle pas la crédibilité et la vraisemblance des informations des curés sur les débits d’alcool dans les paroisses rurales. Mais, s’il n’y a pas de doute de l’exactitude de leur dénombrement des débits autorisés, ne cherchons pas la même précision dans le cas des débits clandestins. Leur dénombrement pose des défis qui expliquent qu’un certain nombre de curés ne répondent pas à la question et que d’autres hésitent parfois à donner un nombre précis, se limitant à une approximation: 5 ou 6 débitent sans licence

, 3 ou 4 maisons qui vendent de la boisson quand ils croient pouvoir le faire sans trop s’exposer à payer l’amende

, beaucoup

, plusieurs

, trop grand nombre

, un certain nombre

, des auberges sans licence

ou encore quelques-uns

. Dans tous ces cas, il nous a fallu interpréter et apprécier les informations à la lumière des réponses dans les rapports des années précédentes ou suivantes. Lorsqu’il a indiqué deux nombres, nous avons choisi le plus élevé par souci de compenser la sous-évaluation de leur nombre induite par la difficulté de découvrir ces commerces clandestins. Dans les cas où l’évaluation du curé n’est pas chiffrée, nous avons attribué des nombres allant de 4 pour beaucoup

à 3 pour plusieurs

et 2 pour quelques-uns

.

Aperçu statistique des paroisses avec débits d’alcool

Les Rapports annuels des curés de cet échantillon de paroisses nous ont servi à construire les tableaux statistiques suivants. Nous avons ajusté l’information retenue au nombre de rapports produits dans la décennie. Par exemple, si dans trois rapports le curé ne déclare un débit clandestin qu’une fois, l’information n’est pas retenue. Elle l’est cependant s’il y a deux mentions positives. Dans les cas où le curé produit deux rapports, toutes les informations sont retenues. Les données concernant le nombre de débits, si elles apparaissent plus d’une fois dans la décennie, font l’objet d’une moyenne.

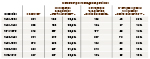

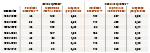

Le  tableau 2 ci-dessous présente l’évolution en nombre et en pourcentage des paroisses rurales dans lesquelles il y avait un débit d’alcool. Contrairement à ce qu’annonçaient les campagnes de tempérance, ce dont nous avons fait état antérieurement, le pourcentage de paroisses avec un débit d’alcool se maintient, tandis que le nombre augmente légèrement de 1850 à 1879. Les débits clandestins fleurissent au cours de ces trente ans. Dans la décennie 1850-1859, la proportion des paroisses qui ont un débit clandestin est de 11 % supérieure à la proportion de celles qui ont un débit autorisé. On peut imaginer que, dans les années 1860 et 1870, la proportion serait à peu près égale s’il n’y avait pas sous-évaluation des débits clandestins. Puis, à compter des années 1880 débute un renversement de la tendance et s’affirme avec plus de force le mouvement pour réguler la vente et la consommation de l’alcool. On assiste à une nette diminution du nombre et du pourcentage des paroisses avec débits d’alcool et, dans ce contexte, au recul accentué des débits clandestins; recul, mais non disparition, car encore 15 % des paroisses en possèdent au moins un dans les années 1910.

tableau 2 ci-dessous présente l’évolution en nombre et en pourcentage des paroisses rurales dans lesquelles il y avait un débit d’alcool. Contrairement à ce qu’annonçaient les campagnes de tempérance, ce dont nous avons fait état antérieurement, le pourcentage de paroisses avec un débit d’alcool se maintient, tandis que le nombre augmente légèrement de 1850 à 1879. Les débits clandestins fleurissent au cours de ces trente ans. Dans la décennie 1850-1859, la proportion des paroisses qui ont un débit clandestin est de 11 % supérieure à la proportion de celles qui ont un débit autorisé. On peut imaginer que, dans les années 1860 et 1870, la proportion serait à peu près égale s’il n’y avait pas sous-évaluation des débits clandestins. Puis, à compter des années 1880 débute un renversement de la tendance et s’affirme avec plus de force le mouvement pour réguler la vente et la consommation de l’alcool. On assiste à une nette diminution du nombre et du pourcentage des paroisses avec débits d’alcool et, dans ce contexte, au recul accentué des débits clandestins; recul, mais non disparition, car encore 15 % des paroisses en possèdent au moins un dans les années 1910.

| Nombre et pourcentage des paroisses | |||||||

| Décennies | Observées* | Avec débits d’alcool** | Avec débits autorisés** | Avec débits clandestins** | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1850-1859 | 201 | 153 | 76 % | 100 | 50 % | 123 | 61 % |

| 1860-1869 | 203 | 161 | 79 % | 127 | 63 % | 110 | 54 % |

| 1870-1879 | 215 | 164 | 76 % | 117 | 54 % | 97 | 45 % |

| 1880-1889 | 291 | 202 | 70 % | 171 | 59 % | 83 | 29 % |

| 1890-1899 | 272 | 173 | 64 % | 151 | 56 % | 59 | 22 % |

| 1900-1909 | 281 | 182 | 65 % | 152 | 54 % | 53 | 19 % |

| 1910-1919 | 267 | 129 | 48 % | 97 | 36 % | 40 | 15 % |

Tableau 2Les paroisses rurales avec débits d’alcool, 1850-1919

* Les paroisses observées sont celles qui devaient répondre à la question auberge

dans le rapport transmis à l’évêque, à l’exclusion des paroisses urbaines, définies ici comme un habitat concentré de plus de 2 000 personnes.

** Ce nombre représente la totalité des paroisses qui dans la décennie ont répondu avoir un débit d’alcool autorisé ou non. Le pourcentage est établi à partir du nombre de paroisses observées.

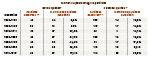

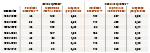

Les curés qui n’ont pas répondu à la question concernant les débits clandestins, comme le montre le  tableau 3 ci-dessous, représentent chaque décennie un pourcentage substantiel variant de 13 % à 26 %. Il existe donc une sous-représentation assez considérable des débits clandestins dans cet ensemble. Dans la décennie 1850-1859, la sous-représentation s’explique par la question qui, dans le diocèse de Québec, porte exclusivement sur le nombre d’auberges. La volonté épiscopale de recenser tous les débits d’alcool n’a donc pas été comprise par plusieurs curés qui n’ont recensé les débits clandestins que dans les décennies suivantes. Deux autres décennies montrent des taux élevés de sous-représentation des débits clandestins, soit les années 1880 et 1890. L’explication tient dans les Rapports annuels du diocèse de Sherbrooke où la question se limite au dénombrement des auberges. Une majorité de curés, soit une trentaine, ont répondu à la question au sens strict, nous privant des informations sur les débits clandestins qu’ils avaient pourtant recensés dans les années antérieures et qu’ils seront appelés à dénombrer par la suite.

tableau 3 ci-dessous, représentent chaque décennie un pourcentage substantiel variant de 13 % à 26 %. Il existe donc une sous-représentation assez considérable des débits clandestins dans cet ensemble. Dans la décennie 1850-1859, la sous-représentation s’explique par la question qui, dans le diocèse de Québec, porte exclusivement sur le nombre d’auberges. La volonté épiscopale de recenser tous les débits d’alcool n’a donc pas été comprise par plusieurs curés qui n’ont recensé les débits clandestins que dans les décennies suivantes. Deux autres décennies montrent des taux élevés de sous-représentation des débits clandestins, soit les années 1880 et 1890. L’explication tient dans les Rapports annuels du diocèse de Sherbrooke où la question se limite au dénombrement des auberges. Une majorité de curés, soit une trentaine, ont répondu à la question au sens strict, nous privant des informations sur les débits clandestins qu’ils avaient pourtant recensés dans les années antérieures et qu’ils seront appelés à dénombrer par la suite.

| Nombre et pourcentage des paroisses | ||||||

| Décennies | Observées* | Ont répondu à la question débits autorisés** |

Ont répondu à la question débits clandestins |

N’ont pas répondu à la question débits clandestins*** |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1850-1859 | 201 | 198 | 98,5 % | 155 | 43 | 22 % |

| 1860-1869 | 203 | 195 | 96,0 % | 168 | 27 | 14 % |

| 1870-1879 | 215 | 207 | 96,0 % | 177 | 30 | 14 % |

| 1880-1889 | 291 | 279 | 96,0 % | 207 | 72 | 26 % |

| 1890-1899 | 272 | 256 | 94,0 % | 194 | 62 | 24 % |

| 1900-1909 | 281 | 257 | 91,0 % | 219 | 38 | 15 % |

| 1910-1919 | 267 | 227 | 85,0 % | 198 | 29 | 13 % |

Tableau 3Évaluation de la sous-représentation des débits clandestins dans les Rapports annuels des curés

* Les paroisses observées sont celles qui devaient répondre à la question auberge

dans le rapport transmis à l’évêque, à l’exclusion des paroisses urbaines, définies ici comme un habitat concentré de plus de 2 000 personnes.

** Ce pourcentage est établi sur la base des paroisses observées. Toutes les paroisses devaient répondre à la question débits autorisés

et débits clandestins

.