Les voyages de la Liaison française

Écrits journalistiques sur le Canada (1924, 1925, 1927)

Par Dominique LaportePour au sujet des auteurs et lire le résumé.

Ce texte fait partie de l’anthologie Les récits de voyage et de migration comme modes de connaissance ethnographique

RÉSUMÉ – Conjointement avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada / Canadian National Railway (CNR), les Missionnaires-Colonisateurs du Canada puis L’Action catholique organisent, à partir de 1924, des voyages destinés à faire connaître des régions de colonisation (Abitibi, Nord ontarien) et des paroisses de minorités françaises à l’ouest de la rivière des Outaouais. Les organisateurs visent à freiner l’émigration canadienne-française vers les États-Unis, toujours perçue comme un fléau par des élites, et à rapatrier des Franco-Américains. Or, le peuplement de l’Abitibi par des colons de l’Est et le resserrement des liens interprovinciaux entre catholiques de langue française demeurent les objectifs réalistes de ces voyages. Des journalistes de l’Est, ainsi que des correspondants de France, y prennent part et en font une couverture médiatique qui atteste à la fois l’engouement pour le tourisme national, sur fond de concurrence entre compagnies ferroviaires, et l’empathie envers les minorités françaises. À la même époque, Le Devoir organise des pèlerinages

en Acadie et chez les frères d’Ontario

; l’Université de Montréal, des excursions dans l’Ouest. Le Conseil de la vie française en Amérique prend le relais au cours de la période de ses voyages de liaison française dans les années 1940-1950.

Au sujet de l'auteur

Dominique Laporte est professeur agrégé au Département de français, d’espagnol et d’italien de l’Université du Manitoba. Il s’intéresse aux relations Ouest-Est dans l’histoire du Canada français. Après avoir consacré des articles et des chapitres d’ouvrages sur la célébration de fêtes nationales et religieuses dans l’Ouest, il poursuit ses recherches sur des chroniques de voyage dans la presse canadienne-française et sur l’enseignement du français au Manitoba. Il a publié des éditions d’articles de Pierre Laporte, journaliste du Devoir, sur le Manitoba français et sur des voyages de liaison française organisés par le Conseil de la vie française en Amérique (collection des plaquettes de l’Association des professeur.e.s de français des universités et collèges canadiens – APFUCC).

Au Canada, la Loi des écoles communes du Nouveau-Brunswick (1871), l’affaire Riel (1885), la question des écoles au Manitoba à partir de 1890 et le Règlement 17 en Ontario (1912) contribuent à alimenter le débat sur l’avenir linguistique, scolaire et religieux de la minorité catholique de langue française à l’extérieur du Québec et, plus largement, sur la survivance canadienne-française et acadienne au sein d’une fédération majoritairement anglo-protestante (Caron et Martel, 2016; Lapointe-Gagnon et collab., 2020; Martel et Pâquet, 2010). De tous les groupes de langue française à l’ouest du Québec, celui de l’Ontario bénéficie de la croissance démographique la plus importante : entre 1911 et 1921, il passe de 202 457 personnes, à 248 275, ou 8,46 % de la population provinciale totale (Choquette, 1993 : 203) 1.

Replacée dans le contexte national des années 1910 et 1920, la crise du Règlement 17 favorise des liens de solidarité entre les élites canadiennes-françaises du Québec et la minorité franco-ontarienne. Le directeur fondateur du Devoir, Henri Bourassa, et son éditorialiste, Omer Héroux, font de leur journal le défenseur de la cause des Franco-Ontariens (Anctil, 2015 : 187-203) et des autres groupes de langue française à l’extérieur du Québec. L’intérêt du Devoir pour ces minorités se traduit notamment par des pèlerinages en Acadie (1924, 1927), en Ontario (1925) et en Louisiane (1931), à une époque marquée par le développement du tourisme national (Destrempes, 2017 ; Leduc-Frenette, 2016). Ces voyages coïncident avec d’autres excursions patriotiques, dont les voyages de la Liaison française vers l’Ouest (1924, 1925, 1927), ayant pour but de faire connaître non seulement les minorités de langue française en Ontario et dans les Prairies, mais aussi des régions de colonisation, comme l’Abitibi, le Témiscamingue, le Nord ontarien et l’Ouest, alors que l’immigration massive de Canadiens français aux États-Unis (Roby, 1990) continue d’alarmer les élites canadiennes-françaises 2.

Les textes choisis pour cette anthologie consistent pour la plupart en des articles rédigés par des journalistes qui prirent part aux voyages de la Liaison française. Les deux premiers furent dirigés par l’abbé Joseph-Albéric Ouellette (Terrebonne, 1876-Saint-Vincent, AB, 1942). Curé colonisateur en Alberta, il est nommé en 1922 directeur du Bureau des Missionnaires-Colonisateurs du Canada (1922-1927) formé par le gouvernement canadien 3. Sous l’autorité de leur supérieur ecclésiastique, Mgr Joseph Hallé 4, ces prêtres recrutent au Québec des colons qu’ils dirigent d’abord dans l’Ouest et, à partir de 1923, surtout en Ontario, dans des régions de colonisation québécoises et dans les Maritimes. Ils veillent aussi au rapatriement de Franco-Américains prôné par les élites canadiennes-françaises, mais ils ne reçoivent pas l’appui gouvernemental qu’ils demandent. Après l’abolition du Bureau des Missionnaires-Colonisateurs du Canada par le gouvernement fédéral en 1927, l’archevêque de Montréal autorise la formation d’un bureau de substitution qui ne dépendra pas d’Ottawa et concentrera ses efforts au Québec 5.

Pour l’organisation du voyage de la Liaison française, l’abbé Ouellette travaille conjointement avec le Département de colonisation et d’agriculture de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada / Canadian National Railway Company (CNR). Créé par sir Henry Worth Thornton, président du CNR, ce service contribua au développement de l’immigration au Canada, en vertu d’un accord signé en 1925 par Thornton et Edward Wentworth Beatty, président du Chemin de fer Canadien Pacifique / Canadian Pacific Railway (CPR), dans le bureau du premier ministre Mackenzie King. Ce Railways Agreement gave the two railways authority to select, transport and locate “immigrants mentally, morally and physically and industrially fit and of a type suitable for permanent settlement in the Dominion

(MacKay, 1992 : 63). Deux employés du CNR, Joseph-Ernest Laforce, agent de colonisation à Boston et futur sous-ministre de la Colonisation sous le gouvernement de Maurice Duplessis 6, et Claude Melançon, chef de la publicité française 7, prennent part aux trois voyages de la Liaison française, mais l’insuffisance de sources empêche de vérifier l’incidence de ces voyages sur l’émigration de Canadiens français ou sur le rapatriement de Franco-Américains. Dans les années 1930, le Département de la colonisation et de l’agriculture du CNR transporta, conseilla et aida surtout des immigrants européens, mais aussi des colons canadiens-français en Abitibi (Lemieux, 2000 : 108).

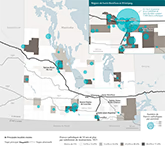

Carte 1Itinéraires des voyages organisés par la Liaison française en 1924, 1925 et 1927

Sources primaires : Le Devoir, 30 mai 1924; Le Soleil, 31 mai 1924; La Liberté, 3 juin 1924; La Tribune, 27 juin 1924; Le Patriote de l’Ouest, 9 juillet 1924; L’Action catholique, 13 mai 1925, La Liberté, 20 mai 1925; Le Patriote de l’Ouest, 27 mai 1925; L’Action catholique, 30 avril 1927.

Sources secondaires : Projet Georia, Université Laval et Université de Toronto. Cartography office, Geography Department, 2020, Historical Canadian Railroads

, https://doi.org/10.5683/SP2/UCCFVQ, Borealis, V2; Christopher A. Andreae et Geoffrey J. Matthews (1995). Lines of country : an atlas of railway and waterway history in Canada. Erin, Ont. : Boston Mills Press; The Canadian Peoples / Les populations canadiennes. Système d’information géohistorique du recensement canadien, 1851-1921

. CIEQ, Université Laval et HGIS Lab, University of Saskatchewan, 2023; Peter Siczewicz (2011). U.S. Historical States and Territories. Emily Kelley, digital comp. Données tirées de l’Atlas of Historical County Boundaries, John H. Long (ed.). Chicago : The Newberry Library. Disponible en ligne : http://publications.newberry.org/ahcbp.

Pendant les voyages de la Liaison française, des journalistes sont au travail en qualité d’envoyés spéciaux de journaux canadiens-français de Montréal (Le Devoir, La Presse, La Patrie, Le Canada), de Québec (L’Action catholique, Le Soleil, L’Événement), de capitales régionales (Le Nouvelliste et Le Bien public de Trois-Rivières, La Tribune de Sherbrooke), d’Ottawa (Le Droit). Deux Français représentent la presse parisienne : Jean Landrieu (Journal des Débats, Le Figaro), en 1925, et Victor Forbin (Revue des Deux Mondes, L’Illustration), en 1927. Les textes, d’importance variable, que nous avons relevés peuvent être rangés dans deux catégories : des dépêches non signées et publiées le jour même ou le lendemain et des séries d’articles – signés, sinon attribués aux envoyés spéciaux – avant ou après la fin d’un voyage et publiés sous forme de chroniques. Quant aux journaux canadiens-français de l’Ouest – La Liberté de Winnipeg, Le Patriote de l’Ouest de Prince Albert, L’Union d’Edmonton –, ils consacrent des éditoriaux au voyage de la Liaison française et retracent les arrêts des voyageurs. Aux papiers de journalistes s’ajoutent des contributions d’autres voyageurs de la Liaison française à la presse, telle la chronique hebdomadaire tenue, en qualité d’agriculteur, par Laurent Barré, premier président de l’Union catholique des cultivateurs 8 et futur ministre de l’Agriculture sous le gouvernement de Duplessis, dans Le Bulletin des agriculteurs de Montréal en 1927 et l’année suivante.

Les articles de presse réunis ici ont été reproduits dans leur intégralité 9. Nous n’avons pas accentué les majuscules, ni modernisé les graphies archaïques ou fluctuantes (québecoise

avec un seul accent aigu ou deux), ni modifié la ponctuation, qui diffère de l’usage actuel de la virgule en particulier. Nous avons conservé également la typographie francisée de noms de villes anglais (North-Bay

).

Les notes biographiques sur les personnes mentionnées sont tirées, pour la plupart, de nécrologies publiées dans L’Action catholique, L’Action, Le Droit, La Liberté, La Liberté et le Patriote, Le Devoir, Le Courrier de Saint-Hyacinthe, La Gazette du Nord.

Premier voyage de la Liaison française, du 26 juin au 12 juillet 1924

Selon la liste des 84 voyageurs et de leur lieu d’origine respectif publiée dans quelques journaux, la Liaison française de 1924 était composée de prêtres de paroisses pour la plupart québécoises, de journalistes – surtout de Montréal ou de Québec – et d’individus venant de centres urbains ou de comtés ruraux du Québec (Le voyage de la “Liaison Française”

, 1924a : 3). Outre l’abbé Ouellette, les missionnaires-colonisateurs Joseph- Aldéric Normandeau et Abraham-Louis Lebel, qui œuvraient dans l’Ouest, étaient du nombre. Selon la presse, plusieurs Franco-Américains étaient attendus à la gare Bonaventure pour le départ le 26 juin (L’excursion de liaison française

, 1924 : 4), mais la liste des excursionnistes ne le confirme pas, malgré la présence de l’agent de colonisation Laforce. L’absence – sinon la rareté – de voyageurs franco-américains susceptibles d’être rapatriés laisse supposer que les Missionnaires-Colonisateurs du Canada manquèrent de ressources aux États-Unis, faute de subventions fédérales pour le rapatriement, et concentrèrent leurs efforts sur l’orientation de l’émigration canadienne-française vers les régions de colonisation desservies par le CNR. Au cours de ce premier voyage de liaison, du 26 juin au 12 juillet 1924, ils sont relayés par d’autres prêtres, des journalistes et des notables, dont Hector Authier, député du comté d’Abitibi et futur ministre de la Colonisation sous le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau, qui demande aux voyageurs de se faire les apôtres du développement national dans nos contrées du nord-ouest de Québec

où [n]ous avons des terres pour tailler 75 à 100,000 fermes

(L’excursion de liaison à Amos

, 1924 : 3).

En plus de faire découvrir les régions de colonisation dans un esprit patriotique, le premier voyage de la Liaison française coïncide délibérément avec la célébration de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, qui réunit les voyageurs et les compatriotes qu’ils visitent dans leur paroisse respective (Laporte, 2021 : 180-181). Des festivités se tiennent tour à tour à Moonbeam, Notre-Dame-de-Lourdes, Montmartre, Gravelbourg, Saint-Paul-des-Métis, Sainte-Rose-du-Lac, Macamic (La grande excursion de Liaison Française

, 1924 : 10).

Figure 1La fête de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Léon vers 1920

Société historique de Saint-Boniface (SHSB), Collection générale de la SHSB, 0001, SHSB 15693.

Pour cette anthologie, nous avons sélectionné, entre autres, deux articles publiés par Émile Benoist, l’un des journalistes ayant pris part au premier voyage de la Liaison française.

Chronique d’Émile Benoist, représentant du Devoir

Émile Benoist (Montréal, 1895- Outremont, 1958), fut journaliste au Devoir, de 1913 à 1947. Pendant le premier voyage de la Liaison française, il représente Le Devoir dans l’esprit patriotique qui anime ce journal : Nos lecteurs, qui sont depuis longtemps au courant de ce voyage, ne seront pas étonnés que le “Devoir” s’y associe puisque, depuis sa fondation, il n’a cessé de prêcher le rapprochement entre les divers groupes d’Amérique

(Le “Devoir” au voyage de liaison française

, 1924 : 3). En 1924, Le Devoir fait de la publicité pour le voyage de la Liaison française, seize jours de vacances instructives et patriotiques

, à partir de son numéro du 31 mai, et organise son premier pèlerinage en Acadie, qui se déroule du 17 au 23 août en compagnie de Bourassa.

Considérant le journalisme comme une espèce de chasse galerie perpétuelle

(1926 : 2), Benoist a d’autres occasions de voyager à l’ouest de Montréal. En tant que courriériste parlementaire à la Tribune de la presse de Québec, il compte parmi les douze journalistes invités par Honoré Mercier fils 10 à l’accompagner au Témiscamingue québécois et en Abitibi (1926 : 2). Du 9 au 30 juillet 1927, il est le représentant du Devoir lors du troisième voyage dans l’Ouest organisé par l’Université de Montréal, conjointement avec le CPR. Au cours de la période du retour à la terre financé par les gouvernements fédéral et provincial en vue de remédier au chômage urbain pendant la crise économique des années 1930 11, il se rend en 1934 en Abitibi et au Témiscamingue pour constater les résultats du plan Gordon et recueillir des témoignages de colons (1934a : 1-2; 1934b : 1-2). Il retourne trois ans plus tard en Abitibi pour y observer à nouveau l’industrie minière et la colonisation, les sujets de sa chronique En pays neufs

(1937 : 1-2) et du livre qu’il en tire, L’Abitibi, pays de l’or ([1938]). Outre le nord-ouest du Québec, il visite le Bas-Saint-Laurent, qu’il décrit dans des articles réunis dans Rimouski et les pays d’en-bas (1945). Après son départ du Devoir en 1947, il entre au ministère de la Voirie du Québec et occupe le poste d’officier spécial et archiviste des ressources hydrauliques jusqu’à sa mort en 1958.

Figure 2L’Abitibi, pays de l’or d’Émile Benoist, 1938

Montréal: Éditions du Zodiaque. Bibliothèque de l’Université Laval, FC 2945 A149 B473 1938. Photo: Émilie Lapierre Pintal, CIEQ, 2025.

Après le premier voyage de la Liaison française, Benoist publie une série de trois articles dans Le Devoir, les 19, 23 et 28 juillet 1924. Le premier expose la situation générale des minorités de langue française à l’ouest du Québec; les deuxième et troisième, que nous avons retenus pour cette anthologie, apportent des précisions respectivement sur les Canadiens français du Nord-Est ontarien et sur ceux des trois provinces des Prairies.

La Liaison française II

Les groupes canadiens-français dans la région du Nipissing et du Témiscamingue – Un élément de stabilité qu’on devrait apprécier – Le Nord ontarien de Mgr Hallé.

Les pèlerins de la Liaison française ont fait leur tour du pays en suivant, en autant que le permet le réseau du Chemin de fer National, la route des premiers découvreurs des plaines de l’Ouest, qui fut plus tard celle des voyageurs de la compagnie des Bourgeois et de la Compagnie de la Baie d’Hudson et celle des bûcherons des

pays d’en haut. Terre bien française que celle-là, par droit historique, qui fut arrosée des sueurs de nos premiers missionnaires, du sang de nos premiers martyrs 12. L’Ontario, terre française, par droit d’occupation et qui marque la troisième grande étape de notre pénétration en Amérique.***

Après un court arrêt dans la capitale, où ils furent reçus par l’Université d’Ottawa et la Société Saint-Jean-Baptiste et ensuite par quelques ministres canadiens-français dans une salle du Parlement – pendant que les députés des Communes s’occupaient, dans une atmosphère torride, de l’union des églises protestantes 13 – les pèlerins poursuivirent nuitamment leur route vers l’Ouest à travers la vallée de l’Outaouais. Le lendemain ils étaient à North-Bay, siège épiscopal du diocèse du Sault-Sainte-Marie, à l’entrée du Nouvel-Ontario, ce domaine forestier que le bûcheron achève de dénuder en cédant peu à peu la place à l’agriculteur.

On trouve dans cette région de fort belles paroisses canadiennes-françaises. Les nôtres y prospèrent matériellement et ils sont organisés pour ne rien céder de leurs droits. Cette volonté bien ferme de résister à l’oppression, ils s’en ouvrent à qui veut les entendre et il est facile de constater qu’ils ont réussi victorieusement jusqu’ici. Des bandes d’enfants que nous observions dans leurs jeux – la famille nombreuse est aussi commune là-bas qu’ici – parlaient français entre eux. Nous préférons cette touchante observation à tous les témoignages qu’on pourrait nous apporter. L’enfant n’est-il pas inconsciemment le miroir qui réfléchit l’ambiance du milieu où il vit ? 14

L’arrêt de la Liaison en chaque endroit était nécessairement bref et le lecteur comprendra que nous n’ayons rapporté que des observations rapides, comme des instantanés photographiques.

La ville de North-Bay est assise sur le versant d’une série de collines en bordure du lac Nipissing, belle nappe d’eau bleue qui se déverse dans la baie Georgienne par la rivière des Français. C’est la capitale de la région du Nipissing; elle se trouve pour ainsi dire à la tête du canal projeté de la baie Georgienne. Le jour où le Canada pensera à ouvrir cette voie presque naturelle entre les Grands Lacs et la mer, plutôt que de prolonger des tronçons de voie ferrée jusque dans les régions arctiques, North-Bay verra augmenter l’importance relative que lui a value son site, à la jonction de trois chemins de fer 15.

Les chemins de fer ont été jusqu’ici toute la raison d’exister de la ville 16. Les ouvriers des usines de réparation, les cheminots et leurs familles représentent le gros noyau de la population, 13,000 habitants, dont le tiers environ sont Canadiens français. Les autres sont Irlandais ou Italiens 17 et chaque groupe a maintenant sa paroisse, les Canadiens français depuis 1914. La paroisse italienne est de beaucoup plus ancienne, datant de 1880, de l’époque probablement du premier ballastage. Les catholiques ont trois écoles séparées 18 et il y a des classes françaises dans chacune. Trois membres de la commission scolaire sont canadiens-français.

Dans toute cette région du Nipissing les groupes français sont nombreux. Mentionnons les deux centres urbains de Sudbury, avec 725 familles françaises, et de l’Esturgeon (Sturgeon Falls) avec 825 familles canadiennes-françaises sur 900; les centres ruraux de Coniston, de Hanover, de Lavigne, de Corbeil, d’Astorville, de Chelmsford, de Noëlville, de Chiswick, de Field, de Cache Bay, de Warren, de Saint-Charles, de Verner, où les nôtres sont en majorité, quand ils ne sont pas la totalité de la population19. Dans tout le pays entre North-Bay et Sudbury, le français est la langue courante. C’est un

petit Québec, comme on dit là-bas. Les gens de ces paroisses se sont même repris à dire l’Esturgeon, au lieu de Sturgeon Falls.***

Le voyage de North-Bay à Cobalt se fait en quatre heures, par la voie du T. N. O., entreprise du gouvernement de Toronto 20. La voie est parallèle à l’Outaouais jusqu’au delà du lac Témiscamingue, qui n’est qu’un élargissement de la rivière. La Liaison reprenait le chemin suivi jadis par d’Iberville quand il allait déloger les traiteurs anglais de la baie d’Hudson 21.

Le Témiscamingue, une partie seulement du diocèse d’Haileybury 22, est un immense pays, à cheval sur les deux provinces de Québec et d’Ontario; la frontière interprovinciale suit l’Outaouais et ensuite le milieu du lac. La partie ontarienne est connue par ses mines et un réseau ferroviaire assez serré la couvre de ses mailles. La partie québecoise est peuplée autour du lac, mais on commence à se préoccuper de l’intérieur où les mines, plutôt les prospectages des cantons de Rouyn, de Boischatel et autres font sérieusement parler d’eux 23.

Sur les bords du lac, des deux côtés, de belles paroisses agricoles sont fondées et les nôtres occupent la terre presque partout. A Témiscamingue-Nord 24, juste en deçà de la frontière, du côté québecois, nous avons visité des fermes vraiment remarquables, de même que dans plusieurs paroisses voisines, fondées depuis quelques années seulement. Témiscamingue-Nord est juste à l’embouchure de la rivière des Quinze, à la tête du lac. La rivière tire son nom des quinze sauts qu’elle fait successivement. Un barrage et une usine se construisent actuellement à l’un de ces rapides pour fournir de l’énergie à toute l’industrie minière de la région. De par son site, Témiscamingue-Nord est appelé à en profiter et les gens du pays prévoient même que ce petit village de quelques centaines d’âmes aujourd’hui deviendra une grande ville, dépassant peut-être Haileybury, qui se reconstruit lentement 25, et New-Liskeard qui la remplace en attendant.

Dans tout ce pays nos gens sont généralement agriculteurs. On en trouve un certain nombre cependant dans les deux villes que nous venons de nommer 26; ils sont professionnels, marchands ou bien ouvriers dans les usines minières mais non pas dans les mines. L’agriculteur profite des mines qui lui prennent ses produits et les paient largement.

Le Témiscamingue, comme région de colonisation, est plutôt récent. Lors de notre passage à Cobalt, la ville, enguirlandée, enrubannée, pavoisée, s’apprêtait à célébrer le vingtième anniversaire de sa fondation. C’est justement la découverte des mines de Cobalt, de Timmins et des environs qui a fait connaître le pays 27 et qui y a amené d’abord une population dangereusement cosmopolite et bigarrée.

Le Canadien français, on peut s’en rendre compte à toutes les époques de l’histoire de notre jeune pays, est colonisateur et civilisateur d’instinct. Il s’attache au sol et ne cherche pas seulement à en tirer un profit immédiat considérable 28. A ce titre, il représente pour le pays un élément de stabilité que n’offre, au même degré, aucun autre groupe.

Pendant que la foule des chercheurs d’or et d’argent n’envahissait le pays que pour y faire fortune vite, nos missionnaires, au fait de la fertilité du sol, cherchaient à y amener des colons québecois. Ce fut la croisade nouvelle, dans le Québec, un peu après 1900. Dans le bas du fleuve, dans les comtés de Montmagny, de L’Islet, de Kamouraska et même plus loin, on se rappelle encore des harangues du Père Paradis qui est retourné depuis dans ce pays du Témiscamingue dont il a vu fonder les paroisses, les unes après les autres 29.

Au point de vue canadien-français, les mines ne présentent pas d’intérêt direct. Les mineurs sont généralement des émigrés de l’Europe centrale 30 et ces groupements cosmopolites, – est-ce un ferment qu’ils ont apporté avec eux ou un bobo acquis ici – offrent trop souvent un champ d’expansion facile au socialisme et au bolchévisme 31. Encore ici on voit le service rendu par l’élément français, élément agricole, élément stable, qui sert de contrepoids à l’autre, agité, facilement turbulent et révolutionnaire 32.

Il faudra bien qu’un jour on se rende compte de la valeur de notre groupe, même à Toronto, et peut-être ce jour-là se décidera-t-on à ne plus chercher à lui enlever son principal moyen de résistance, la langue française.

***

Après le Témiscamingue, c’est la bande d’argile du Nord ontarien, le vicariat apostolique de Mgr Hallé, grand comme un empire33. C’est tout le territoire au nord de la ligne de partage des eaux, de la frontière du Québec jusqu’à celle du Manitoba. Le long de la voie du Transcontinental, le chapelet des paroisses canadiennes-françaises s’y resserre peu à peu34. Le Québec a deux portes sur cette région, celle de l’Abitibi et celle du Témiscamingue. Pays rude qui convient aux descendants des premiers défricheurs.

Emile BENOIST. (1924a : 1)

Figure 3Gare de Cobalt (Ontario) en 1906

BAC, Canada. Dept. of Indian Affairs and Northern Development, PA-059591.

une population dangereusement cosmopolite et bigarrée(1924a : 1), selon le point de vue anticommuniste qu’Émile Benoist, du Devoir, et la plupart des autres journalistes canadiens-français de l’entre-deux-guerres avaient en commun (Théorêt, 2020).

La Liaison française III

Nos compatriotes dans les trois provinces des prairies – Les causes de la crise économique – La question scolaire – Le retour par l’Abitibi

Sur les confins du Nord ontarien, passé le lac des Bois, semé d’îlots chevelus et dont les bords s’échancrent de baies nombreuses, les dernières collines s’affaissent; bientôt de la fenêtre de son wagon qui court à grande allure le voyageur découvre la prairie qui s’étend à perte de vue. De traverser la seule province d’Ontario on a l’impression que notre pays est grand; après avoir navigué des jours et des jours sur la mer verdoyante des prairies, on reste confondu devant son immensité. Les voyageurs de la Liaison française ont eu le spectacle non pas de la prairie d’or bruni, comme on se l’imagine plutôt, mais de la prairie verte, verte comme la mer et s’ondulant comme elle sous la caresse du vent qui courbe en vagues ses blés déjà hauts. Pas un arbre dans ce grand décor monotone et qui lasse à la fin.

D’agréables surprises nous étaient réservées cependant et en maints endroits nous avons trouvé des groupements de nos compatriotes qui ont recherché pour s’y établir des campagnes boisées, de vrais coins du Québec, oasis de la plaine centrale, où l’orme et l’érable marient leurs feuillages. C’est le cas dans presque tous les centres canadiens-français du nord des trois provinces de l’Ouest et dans le sud du Manitoba, à Saint-Jean-Baptiste, par exemple, – dont le curé, M. l’abbé Desrosiers 35, a continué le voyage avec la Liaison, ce qui nous a valu de précieux renseignements dont nous ferons bénéficier un jour nos lecteurs – et à Notre-Dame-de-Lourdes. Cette dernière paroisse est même située sur une montagne, qui ne serait pourtant qu’une butte chez nous, la montagne de Pembina.

Figure 4Le couvent, l’église et le monastère de Notre-Dame-de-Lourdes en 1920

Société historique de Saint-Boniface (SHSB), fonds des Sœurs du Sauveur, 0210, SHSB 63078.

Disons encore que la monotonie de la plaine est souvent interrompue par des villes aux sites enchanteurs, Prince-Albert notamment perdu dans la verdure d’une colline qui baigne son pied dans les eaux froides de la Saskatchewan, et Edmonton, la superbe, qui s’étage en gradins sur les deux berges de la même rivière dont les eaux rapides courent alors dans un ravin profond. Vu de certains points, Edmonton rappelle un peu Québec et Lévis. Les autres villes, surgies de la plaine, veulent surprendre par l’amplitude de leur superficie et leurs constructions gigantesques. Jusqu’à Régina, Moose-Jaw et Saskatoon qui se mêlent d’avoir des rues comme nous n’en avons pas à Montréal. Et que dire de l’avenue Portage et de la rue Jarvis, à Winnipeg ? Cette ville a l’allure d’une capitale authentique et elle caresse l’espoir – et ses habitants le disent bien franchement – de devenir plus qu’une capitale de province.

Figure 5Main Street à Winnipeg vers 1928

Musée McCord Stewart, MP-0000.25.131.

Mais dans les villes, il n’y a guère qu’à Edmonton, à Régina et à Saint-Boniface que l’on trouve des Canadiens français pour la peine. Ailleurs ils sont des groupes infimes, perdus dans la masse cosmopolite et d’apparence anglo-saxonne. Aussi la Liaison ne s’est-elle pas attardée dans les villes, n’arrêtant pour ainsi dire que dans les capitales et à Saint-Boniface, le berceau de nos établissements français de l’Ouest. Là, on trouve des nôtres qui ont réussi dans le commerce et l’industrie et pendant les quelques heures que nous y avons passées, nous avons pu réunir suffisamment d’informations pour en faire la matière d’une prochaine enquête économique 36.

***

Dans l’Ouest comme dans le Nouvel-Ontario, c’est sur la terre qu’il faut chercher nos gens et ils y réussissent bien. De la crise actuelle ils se ressentent comme tous les autres, naturellement, mais souvent moins, quand ils veulent bien se rendre aux conseils sages qui leur sont donnés de se livrer à la culture mixte et à l’industrie laitière au lieu de s’en tenir à la culture exclusive des céréales.

L’Ouest souffre actuellement d’avoir été trop prospère, d’avoir trop profité de la guerre. C’est comme un lendemain d’orgie. Quand le blé valait presque son pesant d’or, ce fut une folie d’achat; chacun devenait propriétaire d’une automobile – d’une automobile et non d’une Ford, – de machineries coûteuses et souvent dispensables, agrandissait, en le doublant ou en le triplant, son domaine. La dépréciation foncière est survenue en même temps que tombait le prix du blé. Il fallait faire face à la crise avec un revenu moindre, des charges accrues et une entreprise trop vaste; souvent même il fallait rompre avec des habitudes prises de luxe et de vie trop facile. C’est un peu le cas de bien des industries de l’Est.

On nous faisait remarquer que ceux qui surent pendant les années d’abondance modérer leurs appétits, ont traversé la crise sans trop en souffrir. Un grand nombre des nôtres sont dans ce cas, mais malheureusement pas tous. Ces derniers doivent réapprendre la vie simple et laborieuse, ce qui ne va pas sans efforts dans un pays où l’on ne semble même pas avoir généralement la notion du sacrifice. Les nôtres sont mieux situés que bien d’autres cependant, car ils sont pour la plupart d’anciens ruraux du Québec, accoutumés autrefois à la culture mixte, et ils ont pour les conseiller et les diriger un clergé tout dévoué à leurs intérêts même temporels. Grâce à l’intelligente direction du curé, dans maintes paroisses, aujourd’hui on voit de florissants établissements d’industrie laitière. C’est une source nouvelle de richesse en même temps qu’une assurance contre la misère, si la récolte des céréales ne rend pas. L’élevage s’organise aussi un peu partout et il arrive que l’on voit à côté de la maison de ferme un potager modeste comme dans le Québec. C’est un spectacle nouveau dans l’Ouest. Jusqu’à ces toutes dernières années l’agriculteur des prairies n’avait qu’une occupation, pendant les mois d’été, la culture des céréales.

***

Figure 6L’abbé Norbert Charles Jutras (Baie-du-Febvre, QC, 1858-1929), curé de Letellier de 1883 à 1929

Société historique de Saint-Boniface (SHSB), Collection générale de la SHSB, 0001, SHSB 9178.

Autour de la fermedans le journal La Liberté de Winnipeg, l’abbé Jutras compte parmi les promoteurs de la culture mixte. Les voyageurs de la Liaison française en constatent les progrès à Sainte-Rose-du-Lac en 1924 et visitent à leur retour en Ontario la ferme expérimentale de Kapuskasing, qui témoigne du développement agricole de la région de colonisation qu’ils traversent.

La Liaison française s’est arrêtée quelques heures dans les différentes régions des trois provinces où des Canadiens français forment des groupes d’une certaine importance. A chacune de ces stations les pèlerins pouvaient rayonner en automobiles dans les centres avoisinants. Ils sont allés comme ça à travers le nord et le sud du Manitoba, le nord, le sud et le centre de la Saskatchewan, le nord de l’Alberta. Partout c’est la paroisse organisée comme dans la province-mère, groupant les gens autour de l’église et de l’école, de l’école que nos gens veulent française malgré la loi, la loi radicalement injuste et mauvaise au Manitoba37, guère meilleure dans les deux autres provinces mais tempérée dans la pratique par une certaine largeur d’esprit 38.

Et quels jolis noms français ont ces paroisses : Letellier, Saint-Pierre-Jolys, St-Malo, Saint-Antoine d’Aubigny, Sainte-Anne-des-Chênes, Lorette, La Broquerie, Lourdes, Montmartre, Gravelbourg, Morinville, Saint-Paul-des-Métis, Plamondon, Lamoureux, Marcelin, Prud’homme, Chauvin, Sainte-Rose-du-Lac.

Carte 2Portrait des populations francophones du Manitoba entre 1920 et 1925

Sources primaires : Le Canada ecclésiastique: almanach-annuaire du clergé canadien (1923). Montréal: Cadieux & Derome, 646 p.; Cormier, Edmond et collab. (1923). Almanach Français du Manitoba, Saint-Boniface, Man.: Le Centre, 176 p.; The Canadian Peoples / Les populations canadiennes. Système d’information géohistorique du recensement canadien, 1851-1921

. CIEQ, Université Laval, et HGIS Lab, University of Saskatchewan, 2023 ; Le Devoir, 30 mai 1924; Le Soleil, 31 mai 1924; La Liberté, 3 juin 1924; La Tribune, 27 juin 1924; Le Patriote de l’Ouest, 9 juillet 1924; L’Action catholique, 13 mai 1925, La Liberté, 20 mai 1925, Le Patriote de l’Ouest, 27 mai 1925 et L’Action catholique, 30 avril 1927.

Sources secondaires : Projet Georia, Université Laval et Université de Toronto. Cartography office, Geography Department, 2020, Historical Canadian Railroads

, [En ligne], https://doi.org/10.5683/SP2/UCCFVQ, Borealis, V2; Christopher A. Andrea et Geoffrey J. Matthews (1995). Lines of country : an atlas of railway and waterway history in Canada. Erin, Ont.: Boston Mills Press; Peter Siczewicz (2011). U.S. Historical States and Territories. Emily Kelley, digital comp. Données tirées de l’Atlas of Historical County Boundaries, John H. Long (ed.). Chicago: The Newberry Library, [En ligne], http://publications.newberry.org/ahcbp.

Figure 7Un groupe d’élèves de Méthode

du Collège de Saint-Boniface (Manitoba) vers 1925

A. J. Tissot. Société historique de Saint-Boniface (SHSB), Collection générale de la SHSB, 0001, SHSB 9399.

***

Les pèlerins de la Liaison dans les réceptions somptueuses autant qu’officielles qu’on leur a faites à Winnipeg, à Régina, à Edmonton, ont entendu dire partout que les gens du Québec seraient les bienvenus qui voudraient s’établir dans l’Ouest. Il n’est pas de louange qu’on n’ait faite de l’Habitant canadien, de ses vertus de colon, de ses qualités d’agriculteur. On ne lui conteste même pas son titre d’héritier des découvreurs du pays des prairies. Il est évident que les gouvernements de l’Ouest désirent attirer chez eux la population dont ils ont besoin. Le Canadien français, on veut bien le reconnaître, est un sujet désirable et qui sera probablement moins tenté que d’autres de passer aux Etats-Unis à la première occasion.

Le moment ne serait évidemment pas mal choisi pour qu’on lui accorde ce à quoi il a droit après tout; pour qu’on le traite, lui, qui n’a de patrie que le Canada et qui ne veut en avoir d’autre, comme s’il était chez lui et bien chez lui dans tout le Canada. A Edmonton, le doyen de l’Université de l’Alberta, le Dr William Kerr, – bien connu là-bas par ses sympathies, marquées en d’autres circonstances, pour l’élément français 39, – a fait une déclaration catégorique au sujet du droit absolu du français dans toutes les provinces. De ces paroles devraient s’inspirer les politiciens qui se disent disposés à si bien accueillir les gens que nous leur enverrons.

Au point de vue scolaire les groupes français des trois provinces de l’Ouest se sont aussi bien organisés qu’il est possible sous le régime actuel. On constate partout la ferme détermination de résister à l’oppression, oppression ouverte ou dissimulée. Comme nous repassions à Winnipeg, au retour, le cinquième congrès de l’Association d’Education des Canadiens français du Manitoba s’ouvrait justement 40. Des représentants d’Associations similaires, en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario, étaient venus se joindre aux congressistes manitobains 41. Dans chacune des provinces, un collège classique assure la formation latine à l’élite de demain 42. Et ça n’est pas là une œuvre morte. L’an prochain il faudra augmenter le nombre des classes à Gravelbourg; à Saint-Boniface on ne pense qu’à reconstruire, et au plus tôt 43.

D’aucuns se sont souvent demandé si l’élément français dans ces provinces éloignées avait quelque chance de survie, s’il n’était pas destiné plutôt à disparaître un jour, succombant à l’assimilation. En autant que l’on puisse en juger au cours d’un voyage aussi rapide, le danger serait réel et immédiat si ces groupes étaient laissés seuls et sans direction. Tel n’est pas le cas. Là-bas comme autrefois dans le Québec, l’organisation paroissiale est une garantie de survivance et nos établissements de l’Ouest forment un groupe numériquement plus fort que les 60,000 colons jadis abandonnés dans la vallée laurentienne. Ceux-ci ne pouvaient compter que sur eux-mêmes; ceux-là ne peuvent-ils compter sur le secours de la province-mère ?

Le voyage de la Liaison française se répétera-t-il ? On l’a laissé entendre et c’est à souhaiter. De tels pèlerinages sont bien de nature à cimenter l’union entre nos groupes épars et la vieille province, à donner à l’ensemble conscience de sa vigueur, de sa vitalité.

***

La Liaison française était passée sans y entrer pour la peine, au Témiscamingue québécois – qui, soit dit en passant, est d’une vingtaine d’années antérieur au Témiscamingue ontarien. Les pèlerins se devaient de visiter au moins une région de colonisation québécoise. Ils sont rentrés à Montréal en traversant l’Abitibi et en s’arrêtant à La Reine, à Macamic, à Amos. Cette bande de glaise aussi fertile que la plaine de l’Ouest se dénude de ses arbres peu à peu mais pas assez vite au gré de ceux qui voudraient voir la colonisation se faire à pas de géant, qui voulaient si fort un avancement rapide qu’ils ont édifié des architectures déconcertantes, comme l’église d’Amos dont le dôme altier coiffe pour ainsi dire toute la ville.

Comme le Nord ontarien, l’Abitibi a besoin d’une population vaillante de défricheurs pour s’attaquer à sa forêt et la faire reculer. Que le succès en Abitibi soit possible, rien de plus certain et le succès sera sûrement proportionné à l’effort accompli. Des preuves de ce succès s’offrent déjà et nous ne voulons signaler brièvement que le cas d’une famille du comté de Champlain, la famille Trudel – le grand-père, le père et huit fils, - possédant près d’Amos 1,000 acres de terre dont 400 sont défrichés et labourés, et qui l’an dernier, obtenait la médaille d’argent dans le concours provincial du mérite agricole 44. Le cas de la famille Trudel est certes l’un des plus forts arguments à apporter en faveur de l’Abitibi.

Emile BENOIST. (1924b : 1)

Figure 8Fenaison à Amos (Québec) vers 1916

Wm. Notman & Son, Musée McCord Stewart, VIEW-6019.

Deuxième voyage de la Liaison française, du 3 au 22 juillet 1925

Figure 9Publicité de la Liaison française tirée de L’Action catholique du 12 juin 1925

BANQ-Grande bibliothèque, 0000169215.

Les Missionnaires-Colonisateurs du Canada associent le journal L’Action catholique de Québec à l’organisation du deuxième voyage de la Liaison française. Un concours destiné à encourager l’inscription de voyageurs attire une soixantaine de participants qui, pour remporter un voyage gratuit, répondent par écrit aux questions suivantes : Que faut-il faire pour garder les nôtres au Canada ? Comment attacher l’agriculteur à la ferme ? Comment disposer du trop-plein des vieilles paroisses ?

(Le concours de la liaison française

, 1925 : 1). Au-delà de son intérêt national aux yeux des défenseurs de la colonisation en Abitibi et dans d’autres régions rurales au Canada contre l’émigration dans les villes industrielles de la Nouvelle-Angleterre, le programme du voyage offre un réel attrait touristique : il propose des excursions dans les Rocheuses, à une époque où le CNR concurrence le CPR dans une industrie touristique naissante au Canada. En 1925 et en 1927, le voyage de la Liaison française coïncide du reste avec celui de l’Université de Montréal dans l’Ouest qui, du 7 au 28 juillet 1925, rassemble 93 excursionnistes à bord d’un train spécial du CPR (Pour Victoria et Vancouver

, 1925 : 2).

À la une de L’Action catholique, les messages publicitaires accompagnés de photos du CNR mettent en évidence un itinéraire varié, avec les avantages du transport moderne : Le train particulier mis à notre disposition par le Chemin de fer national du Canada se compose de wagons-touristes neufs qui assureront le plus grand confort à nos amis, le jour et la nuit, pour le couvert comme pour le coucher

(La Liaison Française. Les pas dans les pas

, 1925 : 1). Du 3 au 22 juillet 1925, plus d’une centaine de voyageurs, dont une cinquantaine de prêtres et des journalistes, occupèrent un wagon du CNR qui pouvait recevoir jusqu’à 150 passagers. Le prix extraordinaire, presque ridicule

, de leur voyage, toutes dépenses comprises, variait selon le choix du lit – lit du bas : 238,50 $; lit du haut : 228,50 $ – et équivalait au tiers du prix régulier d’un aller-retour Montréal-Vancouver (La Liaison Française. Sous le patronage de “l’Action Catholique”

, 1925 : 1).

Pour cette anthologie, nous avons sélectionné deux articles sur le deuxième voyage de la Liaison française publiés respectivement par Ernest Bilodeau et par Jules Dorion.

Chronique d’Ernest Bilodeau, représentant de La Presse

Après avoir travaillé comme commis à Roberval et gérant à Amqui pour la Banque Canadienne Nationale, Ernest Bilodeau (Deschambault, 1881-Ottawa, 1956) occupe le poste de gérant adjoint de la succursale de la Banque Canadienne Nationale à Paris, d’où il écrit en 1910 des lettres recueillies dans Un Canadien errant (1915). De 1913 à 1914, il est le secrétaire particulier de Wilfrid Gariépy, ministre des Affaires municipales en Alberta, qu’il évoque dans une de ses chroniques d’Au pays de Québec ([s. d.] : 148-155), et s’oriente par la suite vers le journalisme. Il est courriériste parlementaire à Ottawa pour Le Devoir, de 1915 à 1920, entre en 1921 au Soleil, dont il est le représentant au cours du XXVIe Congrès eucharistique international (Rome, 1922), fonde en 1915 la revue mensuelle Un Canadien errant et collabore à d’autres journaux québécois. Il réunit des chroniques et billets dans le recueil Chemin faisant (1920), qui comprend aussi des pages sur ses vacances en Ontario, au Manitoba et au Québec à l’été 1915 (107-125) et des Croquis albertains (126-141). Comme l’écrivain régionaliste Damase Potvin, il se fait une spécialité du Saguenay de sa jeunesse, sur lequel il livre ses impressions de voyage, notamment dans Autour du Lac Saint-Jean 45. En 1923, il devient conservateur-adjoint de la bibliothèque de la Chambre des communes, un poste qu’il occupe jusqu’en 1952.

À l’été 1925, il retourne dans l’Ouest pour représenter La Presse pendant le deuxième voyage de la Liaison française, auquel il consacre une première série d’articles dans ce quotidien, les 9, 13, 15 et 22 juillet, et une deuxième les 1er et 8 août, après son retour de voyage. Dans la foulée, il publie un article de plus, daté d’août 1925, dans l’Almanach de l’Action sociale catholique (1926 : 61-63). Nous avons retenu son premier article pour La Presse, dans lequel il relate le rassemblement des voyageurs à Québec avant leur départ et, par la suite, leur premier arrêt à Senneterre, en Abitibi.

Le voyage de liaison française. Notes et impressions

A Cochrane, Ont., dimanche 5 juillet. – Cette idée de

liaison françaiseprend de plus en plus les proportions d’une pensée profonde et se révèle susceptible des développements les plus considérables. Si celle de l’an dernier, première en date, aurait pu être appelée un coup de sonde préliminaire, et fécond en résultats, l’excursion de cette année promet déjà de faire beaucoup mieux encore. Cent vingt-cinq personnes environ, à part le contingent nombreux de Winnipeg qui nous attend, sont en route depuis deux jours, telle une ambassade véritable de laprovince-mèrevers les groupements français semés jusqu’au Pacifique. Et puisque nous sommes des ambassadeurs, l’immunité diplomatiquenous couvre de son ombre puissante, et imprègne tout le voyage d’une atmosphère catholique et française qui va jusqu’au wagon-chapelle, où trente messes sont dites chaque matin, jusqu’à un personnel qui est bilingue à tel point que personne n’est même tenté de prononcer un mot dans la langue associée. On pourrait même noter que les wagons d’acier eux-mêmes furent fabriqués par une firme qui se réclame du nom de Girard.Excursion annuelle d’amitié, main fraternelle tendue par ceux du Saint-Laurent à ceux de l’Harricana, de la Rivière-Rouge, de la Saskatchewan, qui arrose trois provinces, et de la Fraser, qui rejoint l’autre océan. Emblème tangible et puissant de la Survivance latine – et normande – qui s’avance vers les avant-postes, avec la force calme et sûre d’un mouvement du destin 46.

Au départ de Montréal on regardait sans y croire le nom de Vancouver, inscrit au tableau. Puis le voyage commença et l’on ne pensa plus qu’à faire connaissance, et vous pensez bien qu’entre agents de liaison, on n’est pas long à se lier d’amitié. L’heure du repas bientôt arrivée y mit le sceau définitif, de sorte qu’au retour instinctif au wagon d’arrière, le premier qui fredonna le

Canadien errantmit le répertoire en branle pour le reste du trajet jusqu’à Québec. Les échos des prairies n’auront jamais connu tant d’harmonie, si le gosier nous résiste. Mais pourquoi tenter de décrire ensuite la réception québécoise ? Cinquante compagnons armés d’automobiles, une escalade entraînante, vers les hauteurs où règne Champlain 47, puis une étape au palais historique où Mgr de Laval et la noble lignée de ses successeurs revivent inexprimablement dans la personne vénérée de Son Eminence le cardinal 48. Quel spectacle et quelsacrement de départque de voir le Primat entouré filialement, de l’entendre nous parler avec tant d’affection paternelle jointe à une lucidité d’esprit, à une clarté de pensée, à une force d’expression tempérée par une invincible douceur –suaviter in fortiter– qui nous feraient croire que le Bon Pasteur visible de l’Eglise canadienne a échappé au cours du temps, et qu’à peine soixante années ont passé sur sa tête pour la sculpter sous l’œil de Dieu, pleine de force et de noblesse.Visite encore, et autres mots d’ordre judicieux à la Législature et à l’Université, où vraiment le sens et la signification du geste que nous faisons sont clairement dégagés. On se rallie à la gare, en dévalant, non sans une pointe de regret, les rues en pente du vieux Québec. Tout imprégnés de l’esprit de foi qui règne encore autour de l’ Abitation 49 nous partons sur les pas de Champlain et de La Vérendrye.

***

Le nombre est au complet pour la première étape, plus d’une centaine, et de quelle variété dans l’unité qualitative ! On se salue, on fait connaissance au hasard des rencontres, des amitiés renaissent ou se nouent pour la vie. Ce voyage ressemble tant à celui de l’existence, où il se faut aimer et aider.

C’est la loi de la natureet précepte divin. Et tout est en français, même les garçons de table blancs et leurs collègues chocolat 50 qui préparent les lits, j’allais dire les rêves. Pas moyen de faire autrement que penser, agir et respirer commeau temps des Français; l’âme du Père Aulneau et celle de La Vérendrye doivent nous accompagner avec satisfaction51. Elles se sont, du reste, incarnées dans celles de deux bons amis de France qui nous accompagnent, et qui n’ont pas fini de s’émouvoirdans les prisons de NantesetAuprès de ma blonde. Cependant que les six ou sept wagons du chemin de fer national du Canada glissent comme une chenille énorme à travers les campagnes ponctuées de clochers, encadrées de verdure baignée des grandes eaux du Saint-Laurent.***

C’est comme un miracle, le lendemain matin, de se trouver rendu en Abitibi. Pendant la nuit l’on a passé sans savoir à La Tuque et entrepris de conquérir le ruban d’acier impressionnant qui file sur la carte en ligne droite jusqu’à Winnipeg, c’est-à-dire à Saint-Boniface, qui nous intéresse davantage. Et samedi matin a commencé pour nous ce qu’on peut appeler en toute vérité

la révélation de l’Abitibi.L’Abitibi

Il faut avouer qu’au premier abord l’Abitibi offre un aspect un peu sévère. On aperçoit une brousse mélancolique et inhabitée que la pluie commençante rendait plus inquiétante encore. Mais le village de Senneterre n’est que l’entrée de la région, et du reste le chemin de fer ne passe pas ici au milieu, mais seulement en arrière des terres, et c’est ce qui explique la monotonie du paysage traversé en arrivant.

La population du village nous attendait à la station, orchestre en tête, et c’est au son d’une marche entraînante que l’on se mit en route vers l’église, où nous attendait M. le curé Jourdon 52. Nous avions sous les yeux le type même du village de colonisation à ses débuts, avec ses maisonnettes éparses, et son église de bois modeste et courageuse comme le peuple qui l’entoure. On notait en passant la qualité du sol, prometteur de riches moissons avec sa couche de glaise épaisse et grasse qui révèle la

clay belt, ou zone de glaise qui commence en ces régions et s’étend sur des centaines de milles à l’ouest. Et l’on commença de se rendre compte de l’état des choses. Ce pays était sauvage et à peu près inhabité il y a quelques années à peine : nous y voyons un noyau fermement établi de colonisation. La population est visiblement satisfaite de son sort, et surtout elle a foi dans le progrès de la région entière. Elle souhaite cependant voir se développer l’industrie forestière où doit s’appuyer le budget toujours précaire des débuts en pareil cas.Il n’existe aucune pulperie d’ici à 400 milles à l’ouest, nous dira M. Hector Authier, qui est devenu récemment député de ce comté à la Législature provinciale, après y avoir joué depuis quinze ans un rôle de véritable Jean Rivard 53. Et il ajouta que l’énergie hydraulique disponible s’élève à plus de 25,000 c. v. 54 tandis que les essences forestières les plus avantageuses couvrent le sol. Nous voilà donc renseignés sur les besoins locaux mais nous n’éprouvons pas d’inquiétude sur le sort de la colonie : elle est née viable et témoigne déjà d’une force de résistance à toute épreuve. Laporte de l’Abitibi, ainsi que la désigne M. Authier, fait bien présager du reste de l’édifice. Répétons-le d’un crayon rapide, en franchissant la porte de Senneterre, nous entrions dans les phases successives d’une véritable et très consolante révélation, celle du succès assuré qui attend ce nouvel épisode de notre accrochement obstiné sur tous les points favorables du territoire national.Ernest BILODEAU. (1925 : 3)

Figure 10Wagon chapelle

, Chemin de fer Canadian National Railway, vers 1930

BANQ-Québec, fonds L’Action catholique, P428,S3,SS1,D10,P41.

Chronique de Jules Dorion,directeur de L’Action catholique

Docteur en médecine (Université Laval, 1893), François-Xavier-Jules Dorion (Québec 1870-Québec, 1939) dirigea de 1907 à 1939 le journal L’Action sociale (1907-1915), renommé successivement L’Action catholique (1915-1962), L’Action (1962-1971), L’Action-Québec (1971-1973) (Jones, 1974; Marquis, 2004). Outre le voyage de la Liaison française, L’Action catholique organisa notamment un voyage au Saguenay–Lac-Saint-Jean, du 7 au 15 juillet 1928 (Léveillé, 1929 : 78-82).

Pour cette anthologie, nous avons choisi la sixième des dix lettres de Dorion sur le second voyage de la Liaison française adressées alternativement à deux collaborateurs de L’Action catholique, l’éditorialiste Thomas Poulin et le rédacteur Ferdinand Bélanger, et publiées les 9, 11, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24 et 25 juillet 1925. Après avoir relaté les arrêts de la Liaison française en Abitibi – Senneterre, Amos, La Sarre –, en Ontario – Cochrane, Moonbeam, Kepuskasing, Minaki – et au Manitoba – Sainte-Anne-des-Chênes, Winnipeg –, Dorion consacre sa chronique aux Franco-Canadiens de la Saskatchewan, en particulier ceux du village de Hoey. Deux ans plus tard, il représente à nouveau L’Action catholique au cours du troisième voyage de la Liaison française.

La Liaison Française. En roulant vers l’Ouest

Une poignée de paroisses: – St-Louis, Bonne Madone, Domrémy, et d’autres. – Une poignée de noms de chez nous: – Chamberland, Bourdon, Gaudet, Leblanc, Baribeau, Duval, Frigon, Labelle, Gobin, Lavergne, etc. – Hoey et ce qu’il y a sous ce nom. – Des quadriges!

Mon cher Poulin,

Le nom d’Hoey ne nous disait rien, et nous avions beau consulter la carte, cette petite gare perdue dans le nord de la Saskatchewan restait un point d’interrogation pour nous tous. Que pouvait-il bien sortir de là ?

Il est sorti une réception que nous ne croyions plus possible après celle de Winnipeg.

Comme ailleurs le quai de la gare était rempli de gens de toutes les conditions, qui tous nous ont accueillis comme des parents. J’ai eu le plaisir de promener sur mon épaule un bébé, le plus beau du monde, et de le présenter à la

liaisoncomme un produit de la Saskatchewan.Dès le premier moment il apparaissait qu’ici une organisation puissante présidait à tout et ordonnait tout sans qu’il parût. La pluie de la veille et le retard du convoi obligèrent à quelque modification dans le programme. Après la présentation d’une adresse fort bien tournée par le maire de Hoey, M. Albert Boucher 55, et une réponse bien sentie par Mgr Roy, du Collège de Lévis 56, qui souhaita aux colons de l’Ouest de faire de la Saskatchewan un nouveau St-Laurent, tout le monde s’achemina vers la salle publique où visiteurs et visités dînèrent ensemble.

Cette réunion fut une des plus remarquables de la

liaison.M. l’abbé Louis Carpentier, curé de la paroisse de St-Louis 57, qui la présidait, nous dit combien cette visite fait plaisir à lui et à tous les paroissiens de chez lui et des alentours. La distance, dit-il, n’empêche pas que nous soyons des frères, que nous ayons des intérêts communs par la langue et la foi. Nous sentons que vous vous intéressez à nous.

M. Louis Schmidt, un vieillard de plus de quatre-vingts ans, métis très cultivé, qui fut secrétaire de Louis Riel, raconta ensuite avec une bonhomie charmante quelques-uns des souvenirs de son lointain passé 58, il dit les raisons particulières pour lesquelles les métis s’établirent plutôt sur les lots qui avoisinaient les rivières, quoiqu’ils fussent moins bons; il dit aussi ce qu’était la prairie lorsque les bisons y vivaient en liberté. Il rappelle qu’avant les événements qu’il ne mentionne pas, mais que tout le monde devine, ceux de l’Ouest jouissaient de la même liberté idéale que dans Québec, au point de vue scolaire 59. M. Schmidt assimile à la Réforme protestante le vent mauvais qui souffla ensuite sur l’Ouest. Mais, dit-il avec fierté, nous avons survécu; et nous espérons que le cours des choses va changer et que vous y serez pour quelque chose, car nous comptons beaucoup sur vous. En attendant je vous souhaite que vous terminiez votre voyage aussi heureusement que vous l’avez commencé; que l’ange de Tobie vous accompagne partout et jusqu’au bout 60 !

M. Motut, un robuste forgeron qui parle avec autant de conviction que de correction, nous donna le secret de l’excellente organisation que nous avions remarquée dès le premier coup d’œil61. Hoey a un nom anglais parce que les premiers pionniers qui essayèrent d’y planter leur tente il y a 11 ans, étaient de langue anglaise 62. Aujourd’hui, on ne parle pratiquement plus anglais dans le village. Les 16 enfants qui fréquentaient l’école à la sortie de juin passeront à 60 à la rentrée de septembre; il y a un maire de langue française, un bureau de la banque Canadienne Nationale. Hoey est devenu le centre de toute la région canadienne française des environs, qui est très importante 63; et comme son conseil municipal marche rapidement vers l’unanimité française, il est très possible que ce nom ridicule d’Hoey disparaisse bientôt de la carte.

M. l’abbé Louison, curé de Domrémy 64, présenta ensuite aux visiteurs les paroisses avoisinantes, avec leurs pasteurs. Le philosophe Zénon, rappelle-t-il, démontrait le mouvement en marchant. C’est ce que nous faisons ici. Nous avançons que le Québec nous envoie seulement les recrues que nous désirons, et nous ferons des merveilles.

M. l’abbé Lévesque, du Nouveau-Brunswick, délivre ensuite à ceux de l’Ouest le vibrant message de l’Acadie 65. Il dit comme cette grande blessée de l’Est renaît, comme les Sœurs s’imposent, pour conserver brillante la flamme du flambeau catholique et français, la tâche d’aller enseigner aux élèves, après les heures de classe, le catéchisme et le français 66. Puis il aborde le problème de la colonisation. Un grand pas sera fait dans la bonne direction, lorsqu’il y aura entente parfaite entre les pouvoirs civils et religieux, à ce sujet, lorsque les idées se feront plus larges et plus généreuses.

Que l’on se débarrasse d’abord de l’esprit de clocher. Puis que les gouvernements dépensent, pour le peuplement de nos territoires encore à coloniser, le cinquième seulement de ce qu’ils dépensent pour faire venir ici des immigrants étrangers. Et l’on sera étonné des résultats.

M. Michel Hallé, un cousin de Mgr Hallé, banquier à Hoey, dit ensuite un mot des associations et institutions de la localité. Il parle des 45,000 Canadiens français de la Saskatchewan, des forteresses que sont le Collège Mathieu et le Couvent de Gravelbourg 67, de l’Association catholique franco-canadienne, consacrée officiellement au Sacré-Cœur, des conventions régionales qui sont maintenant régulières 68, du prix de français qui a été fondé à Hoey, le premier dans l’Ouest 69. Il conclut que le groupe français de la Saskatchewan constitue maintenant un groupe homogène et parfaitement organisé, dont l’avenir est assuré. Puisse le lien qui s’est renoué entre l’Est et l’Ouest, se fortifier à la flamme sainte de l’amitié fraternelle.

M. Rosaire Gagné, inspecteur d’école, né dans l’Ouest, rappelle ensuite que l’Ouest commence à montrer que la race qui y pousse est bien le digne rejeton de cette robuste race canadienne qui a donné ailleurs tant de preuves de ses excellentes qualités. L’Ouest a maintenu deux évêques et une multitude d’hommes publics qui sont de ses fils70. C’est au nom de ceux-là que M. Gagné souhaite la bienvenue à ceux de l’est. Son regret est que tant d’excellents visiteurs ne soient pas venus dans l’ouest pour s’y établir. Qu’au moins ce qu’ils raconteront au retour, leur vaille de nombreuses recrues.

M. Lavergne, chef de gare à Hoey, avoue qu’il aime beaucoup recevoir des billets d’arrivée, mais qu’il lui répugne toujours d’en vendre de départ. Il souhaite une bienvenue spéciale au curé de St-Sévère, qui est sa paroisse natale, à MM. Laforce et Melançon, qui appartiennent comme lui à l’organisation du Canadien National. Puis il fait une énumération très intéressante des endroits de la province de Québec d’où viennent les colons qui ont fait Hoey, et indique pour chaque famille qu’il nomme la date de leur arrivée. Il nous demande d’assurer à notre retour nos gens de Québec qu’ils restent fidèles et ne les oublient pas malgré la distance.

Entre-temps, plusieurs membres de la

liaison, MM. Chs-Ed. Dorion, Ouellet, Guy Hudon, Nagant et Landrieu, prirent successivement la parole 71. La série de discours fut close par M. l’abbé Fréchette, qui eut le plus franc succès en présentant, à sa manière bien personnelle, la santé des dames 72.Les chansons ne furent pas non plus oubliées. Ce fut un feu roulant par la Chorale de la

liaison, qui ajouta alors à son répertoirela Marseille 73en l’honneur de M. Landrieu, qui continue de parler le plus à propos du monde.L’après-midi, nous fîmes une promenade en auto dans les florissantes paroisses du voisinage. Il s’y trouve maints champs de blé aussi beaux au moins que ceux du Manitoba, et qui, m’a-t-on dit, n’ont presque jamais jusqu’ici souffert de la rouille.

Nous avons été reçus partout à bras ouverts, dans les églises et les écoles, où les maîtresses avaient rassemblé leurs écoliers en vacances.

Figure 11Henri Begrand et quelques hommes assemblés devant une moissonneuse à la ferme de Joseph Begrand en 1923

Provincial Archives of Saskatchewan, R-A20516.

Partout, dans les champs, les gens étaient à l’ouvrage avec leurs quadriges, car, ici, on ne travaille presque jamais avec un cheval. C’est au moins quatre chevaux que l’on voit à la charrue, ou à la faucheuse, et quelquefois six; et de beaux chevaux. On a commencé partout la coupe du foin de prairie, de la luzerne et du fourrage vert.

Le pays est charmant, plutôt accidenté, avec de molles ondulations, des vallées et des collines entremêlées de lacs nombreux et de bois de trembles que les gens utilisent pour leur chauffage. On le coupe en longueurs de quatre pieds 74.

Je ne parle pas des élévateurs à grains. C’est dans l’Ouest chose banale à toutes les gares.

Nous sommes revenus faits comme des nègres, et avec la figure la plus comique du monde 75. Ce n’est pas en vain qu’une cinquantaine d’autos se succèdent à vive allure dans des routes, fort bonnes d’ailleurs, de terre noire, d’où s’élève à gros nuages une poussière fine.

Toutes les serviettes du convoi y ont passé au retour.

Nous sommes arrivés à Prince-Albert avec deux heures de retard, à cause de convois qu’il a fallu laisser passer. Après une course rapide jusqu’au pénitencier d’Etat, situé sur les bords de la Saskatchewan, et qui paraît fort beau, pour ceux qui le voient de l’extérieur, nous nous sommes rendus à la cathédrale, où a été chanté un salut solennel.

Il y a eu ensuite réception en plein air dans le parterre de l’évêché, tout enguirlandé de lanternes chinoises, et où on a servi le thé. Mgr Brodeur, grand vicaire, y a chaleureusement souhaité la bienvenue à la

liaison 76. C’est M. Proulx, député de Prescott, qui a répondu en notre nom 77. Puis pendant que tous et chacun causaient amicalement avec les Canadiens français de Prince-Albert, accourus nombreux, Mgr Brodeur faisait aux journalistes l’honneur de les recevoir intimement au presbytère.Notre train resta en gare jusqu’à ce matin, alors qu’il partit à cinq heures et demie pour le lac au Canard, d’où je vous expédie cette lettre.

La température nous favorise toujours. Il fait très beau, et plutôt chaud; mais ce qu’il y a de maringouins !

La presse 78 elle-même en est toute bosselée.

Amitiés.

Jules DORION. (1925 : 3)

Figure 12Publicité de la Liaison française tirée de L’Action catholique du 7 juillet 1927

BANQ-Grande bibliothèque, 0000169215.

Troisième voyage de la Liaison française, du 27 juin au 16 juillet 1927

Présenté comme le [v]oyage de l’Action Catholique, sous le patronage des Missionnaires-colonisateurs

, par le Canadien National (Nadeau, 1927 : 1), l’aller-retour Québec-Victoria de la Liaison française, du 27 juin au 16 juillet 1927, est annoncé régulièrement à grand renfort de photos de destinations canadiennes par L’Action catholique. Le programme de cette excursion est propice à la découverte des attraits touristiques des Rocheuses, que les voyageurs peuvent contempler du wagon-observatoire

de leur convoi (Forbin, 1928a : 184-186).

En outre, le voyage de la Liaison française coïncide avec la célébration du soixantième anniversaire de la Confédération en 1927. Cette commémoration est l’occasion pour les élites canadiennes de défendre l’unité nationale, dans l’esprit de la bonne entente entre Canadiens français et Canadiens anglais pendant l’entre-deux-guerres (Talbot, 2007 : 67-125). Au Manitoba, Mgr Arthur Béliveau, archevêque de Saint-Boniface, signale aux 65 excursionnistes que le village de Letellier comprend une population québecoise [sic], établie là depuis quarante ans, dont une partie est passée par les Etats-Unis

et ajoute qu’[e]n cette année du soixantenaire de la Confédération, il est d’ailleurs bon de ne pas oublier que les Canadiens français sont partout chez eux au pays […]

(La Liaison française à Letellier

, 1927 : 3).

Figure 13Édifices du Parlement à Victoria (C.-B) vers 1922

Musée McCord Stewart, MP-0000.158.146.

Au cours des voyages de la Liaison française, l’accueil des voyageurs à la Chambre des communes à Ottawa, dans les palais législatifs des provinces de l’Ouest et à d’autres endroits de réception donne lieu à des discours sur l’unité nationale prononcés en anglais ou en français et rapportés par la presse. Le 5 juillet 1927 à l’hôtel MacDonald, propriété du CNR, Ambrose Bury, maire d’Edmonton, déclar[e] que les races principales de ce pays doivent s’entendre pour assurer le progrès au Canada

(Nos voyageurs à Jasper Park Lodge

, 1927 : 1, 3). Le 8 juillet suivant, au palais législatif de la Colombie-Britannique à Victoria, le ministre de l’Éducation de la Colombie-Britannique, John Duncan MacLean, qui remplace ce jour-là John Oliver – et auquel il succédera au poste de premier ministre de cette province –, fait l’éloge des voyages de la Liaison française en ces termes : Rien n’est plus efficace […] pour resserrer les liens d’amitié qui doivent exister entre les provinces du Dominion

(Bernard, 1927c : 1).

Figure 14Le lac Berg et le mont Robson (C-B) vers 1930

Musée McCord Stewart, MP-0000.25.630.

Figure 15Mgr Arthur Béliveau, Simone Landry, lauréate du concours d’éloquence du Manitoba et second prix du concours de Toronto, et Jules Dorion à Letellier en 1927

Canadien National, BANQ-Québec, fonds L’Action catholique, P428,S3,SS1,D44,P350.

Aussi conciliants soient-ils, ces discours patriotiques font l’impasse sur le fait que le pacte confédératif entre les deux peuples soi-disant fondateurs

du Canada exclut les Autochtones, selon une conception libérale coloniale du progrès des hommes et du territoire

(Choquette, 2020 : 139). Quelques-unes des chroniques de voyage publiées dans la presse canadienne-française des années 1920 ne sont pas exemptes de commentaires racistes sur les immigrants d’Europe de l’Est, les peuples autochtones de l’Ouest, le personnel noir du transport ferroviaire, les touristes juifs dans les lieux touristiques de l’Alberta, les immigrants chinois de la Colombie-Britannique. En revanche, la Liaison française refuse d’assister le 10 juillet 1925 au dévoilement d’un monument à la mémoire de la bataille de Batoche (1885), dont l’inscription unilingue favorable à l’armée canadienne est jugée offensante envers les Métis; elle exprime son mécontentement contre la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (L’incident de Batoche

, 1925 : 1-2), à l’instar de l’Association catholique franco-canadienne de la Saskatchewan (L’A.C.F.C. proteste contre le Monument érigé à Batoche

, 1925 : 4). Dans une lettre publique, l’Union nationale métisse du Manitoba salue le geste patriotique de la Liaison française (Nault, 1925 : 5-6).

Pour cette anthologie, nous avons sélectionné des écrits journalistiques sur le troisième voyage de la Liaison française par Harry Bernard et Victor Forbin.

Chronique d’Harry Bernard, représentant du Devoir

Le romancier, critique littéraire et épistolier Harry Bernard (Londres, 1898-Montréal, 1979) fut également journaliste au Droit d’Ottawa, de 1919 à 1923, et directeur du Courrier de Saint-Hyacinthe, de 1923 à 197079. Son passage à Vonda, en Saskatchewan, pendant le voyage de la Liaison française en 1927 semble être à l’origine de la composition de l’un de ses romans, Juana, mon aimée (1931), ayant pour cadre le village fictif de Ronda et présentant des personnages de colons originaires du Québec. Sous son pseudonyme de chroniqueur, L’Illettré, il collabora par la suite à l’hebdomadaire La Liberté et le Patriote (1841-1871) de Winnipeg, diffusé au Manitoba et en Saskatchewan, et à d’autres journaux. À l’automne 1943, il publia dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe des notes de voyage sur les États américains qu’il visita pour la préparation de sa thèse sur le roman régionaliste aux États-Unis (Le voyage de M. Harry Bernard aux Etats-Unis

, 1943 : 1). Parus dans des revues, ses récits d’excursions dans la région mauricienne sont réunis dans Portages et routes d’eau en Haute-Mauricie (1953).

Nous avons retenu le premier de ses six articles signés sur le troisième voyage de la Liaison française, qu’il publia dans Le Devoir les 2, 8, 13, 16, 18 et 19 juillet 1927.

Figure 16Convertisseurs de cuivre, industrie du nickel, à Sudbury (Ontario) vers 1920

Musée McCord Stewart, MP-0000.158.33.

La Liaison française. En route vers l’Ouest

Les premiers arrêts – Sudbury et Chelmsford – Les Franco-Ontariens et les vexations scolaires – Dans les mines de nickel de Copper Cliff.

(De l’envoyé spécial du Devoir)

Sudbury, Ont., 29 juin.

Premier arrêt des excursionnistes de la Liaison française, mardi matin, à Sudbury. Nous sommes partis, la veille, de la gare Bonaventure, par convoi spécial du Canadien National et arrivons ici après une nuit de trajet, un seul arrêt ayant lieu à Ottawa, le temps de changer de locomotive et de risquer une visite hâtive au Château Laurier.

La ville de Sudbury est pavoisée en notre honneur, aux couleurs du Canada et de la France. A la gare nous rencontrent les dignitaires de l’endroit, ecclésiastiques et civils, qui nous souhaitent la bienvenue. Il y a là, entre autres, le curé Paré, de la Société de Jésus, M. le curé S. Côté, de Chelmsford; M. le maire Joseph Samson, M. E.-A. Lapierre, député de Nipissing aux Communes; le Dr J.-R. Hurtubise, vice-président de l’Association Canadienne d’Education d’Ontario 80.

Immédiatement après une tournée en ville, nous partons pour Copper Cliff, où se trouvent les hauts fourneaux de l’International Nickel Co. Comme le nom l’indique, on traite ici le minerai de nickel et de cuivre, en abondance dans la région, et auquel la ville de Sudbury, joliment construite sur les pentes qui avoisinent le lac Ramsay, doit de plus en plus sa prospérité 81. Sudbury a une population de 9,000 âmes, dont 45 pour cent, environ, de Canadiens français. Ce qui explique la nationalité du maire, M. Samson, celle du député du comté, M. Lapierre, celle aussi de l’ancien maire, M. Laberge 82, tous gentilhommes estimés et populaires dans ce coin de pays, même parmi la population de langue anglaise.

A l’International Nickel 83, grâce à l’amabilité de M. Agnew, président de la compagnie 84, qui vient personnellement à la rencontre de la Liaison, nous avons l’avantage de visiter, en détail, sous la direction de quelques-uns de ses hommes, les différentes parties de l’usine, particulièrement les hauts fourneaux en activité. Spectacle qui nous donne une idée de la puissance matérielle où peut atteindre le génie humain, puissance éphémère toutefois, appelée à se modifier sans cesse sous la loi du changement. Les hauts fourneaux sont là, incandescents, à nos pieds. C’est par tonnes à la fois qu’ils reçoivent le métal brut, le rendent en fusion, liquide fluide et doré, qui partira bientôt, redevenu bloc solide, pour les raffineries. Le métal, une fois dégagé des scories, est partie cuivre et partie nickel, dans la proportion de 45 à 35 pour cent; le reste est or, argent, platine. Les mines de nickel de Sudbury sont les plus riches au monde et de nouvelles veines profondes, récemment découvertes, donnent un essor nouveau à la ville 85; cela fait grandement penser, nous disent les gens de l’endroit, à l’activité débordante de 1917, pendant la guerre 86. Pourtant, en face de ces immenses usines, un sentiment étrange nous saisit. On a conscience que le travail est intense, mais il n’empêche que l’activité apparente est minime. Peu d’hommes sont sur les lieux, de rares travailleurs silencieux, qu’on n’entend point marcher parmi la chaleur étouffante; l’odeur du soufre prend à la gorge; il y a le vacarme sourd des dynamos puissantes, hautes comme des maisons, le rougeoiement des fournaises. Les ouvriers sont de moins en moins nombreux, à mesure que l’outillage se perfectionne 87. En fait, nous raconte-t-on, avec un personnel fort réduit, le rendement d’aujourd’hui est équivalent et même supérieur à ce qu’il était il y a dix ans.

***

La journée est très remplie. De Copper Cliff, excursion générale, en automobile, à Chelmsford d’abord, puis à Blezard Valley et à Hanmer 88. Les visiteurs traversent la région désertique, sans arbres ni verdure, brûlée par les émanations de soufre, semée ici et là de souches calcinées, qui sépare Sudbury des terres verdoyantes et grasses de Chelmsford. En ce premier endroit, une réception enthousiaste nous est faite. M. le curé Côté reçoit à bras ouverts les pèlerins de Québec 89. Visite à l’église, poignées de main échangées entre deux bouts de phrases, chant des fillettes du couvent et, dans le sous-sol de l’église paroissiale, banquet aimablement préparé et servi par les dames de l’endroit.

A table, bons discours. M. l’abbé S. Côté prend d’abord la parole, et, après avoir réitéré ses souhaits de bienvenue, résume à grands traits l’histoire de ces paroisses du Nipissing, qui datent de quarante ans à peine, et dont le développement continu a quelque chose de miraculeux. Ici, et dès le début, on trouve les Canadiens français. Ils sont venus travailler aux mines, s’engager dans les chantiers à bois, puis ils ont fait souche. Fidèles à leurs coutumes séculaires, ils se sont attachés au sol, se sont groupés peu à peu en paroisses, et c’est grâce à eux que l’Ontario-Nord, de sauvage et inculte qu’il était, a pu voir surgir la moisson magnifique des clochers catholiques. Les paroisses catholiques, les voyageurs de la Liaison les retrouveront partout en cours de route, dans le Manitoba comme dans l’Ontario, dans l’Alberta aussi bien que dans la Saskatchewan. Car les Canadiens français sont partout chez eux au Canada, et ils poursuivent sans cesse leur mission, inconsciente souvent, voulue par la Providence : la poussée constante de la civilisation catholique et française en terre d’Amérique 90.

M. Côté rappelle ensuite les luttes scolaires ontariennes. Ce fut dur, souvent, c’est encore ardu. Mais les Canadiens français d’Ontario ne sont pas découragés, et surtout n’ont pas l’intention de se laisser décourager. Ils tiendront jusqu’au bout, tant qu’ils n’auront pas entière et pleine justice 91. D’Ottawa à la péninsule d’Essex, de Windsor au Sault-Sainte-Marie, ils sont tous unis d’un même esprit et d’une même volonté. Ils veulent parler leur langue, le français, l’enseigner et le transmettre à leurs enfants. Dirigés par l’Association Canadienne d’Education d’Ontario, qui a son siège à Ottawa, ils ont foi en l’avenir et ne désespèrent pas d’emporter la victoire 92. L’orateur rappelle brièvement l’appui moral et financier que la province-mère de Québec n’a jamais cessé d’accorder aux lutteurs de l’Ontario, et profite du passage des voyageurs de la Liaison pour les remercier publiquement 93.

Le Dr Jules Dorion, de Québec, directeur de l’Action catholique, remercie les citoyens de Chelmsford de leur chaleureux accueil, et avec lui M. Charles-A. Paquette, député de Montmagny à la Législature de Québec, qui représente officiellement le gouvernement provincial 94. M. Victor Forbin, de Paris, envoyé spécial de la Revue des Deux Mondes et de l’Illustration, ajoute le salut de la France à celui de la province de Québec 95.

***

Figure 17Manifestation d’écoliers contre le Règlement XVII, devant l’école Brébeuf, square Anglesea, dans la basse-ville d’Ottawa, à la fin de janvier ou au début de février 1916

Le Droit, Ottawa. Université d’Ottawa, Fonds Association canadienne-française de l’Ontario (CRCCF), C2 : Ph2-142a.

A Blezard Valley, comme à Hanmer, on ne fait qu’arrêter un moment pour saluer la population. M. le curé Marchand, au premier endroit 96, M. le curé Bourgeois, à Hanmer 97, disent leur bonheur à nous recevoir tous, relatent brièvement l’histoire de leurs paroisses respectives, deux postes avancés de civilisation française.

Après le dîner, au collège des Jésuites de Sudbury 98, présidé par le R. P. Joseph Paré, curé de Sainte-Anne 99, les pèlerins se retrouvent à la salle paroissiale. Le maire, M. Joseph Samson 100, dit l’importance, aux points de vue industriel et commercial, de cette magnifique petite ville du nord qu’il a l’honneur d’administrer avec ses collègues. Il souligne le rôle prépondérant des Canadiens français dans la région, et fait entrevoir les possibilités de développement en réserve dans le nord. Le Père curé prend ensuite la parole, rappelle l’histoire des Jésuites dans l’Ontario, depuis les découvreurs-missionnaires jusqu’à nos jours. Le Dr J.-R. Hurtubise, d’autre part, traite des questions de langue et d’enseignement, signale le magnifique travail accompli par l’Association Canadienne d’Education d’Ontario 101. Entre autres choses, il qualifie de providentielles les difficultés faites aux Canadiens français d’Ontario par les autorités provinciales. Nombre de Franco-Ontariens étaient en train de s’angliciser peu à peu, avec une belle indolence, et la persécution eut pour effet de les réveiller, de leur faire prendre conscience d’eux-mêmes 102. M. l’abbé Joseph Ferland, de Québec, professeur à l’Ecole Supérieure de philosophie, offre les remerciements de la Liaison 103.

Harry BERNARD. (1927a : 1)

Chronique de Victor Forbin, correspondant de la Revue des Deux Mondes