André Castelein de la Lande et le Grand Nord canadien

Le parcours d’un immigrant belge au tournant des xixe et xxe siècles

Par Serge JaumainPour au sujet des auteurs et lire le résumé.

Ce texte fait partie de l’anthologie Les récits de voyage et de migration comme modes de connaissance ethnographique

RÉSUMÉ – André Castelein est un immigrant belge qui s’installe dans les Prairies en 1898 où, quelques mois après son arrivée, il épouse Blanche de Lalande. Le jeune couple regagne l’Europe deux ans plus tard, après un revers de fortune. Faute d’y trouver une situation professionnelle à la hauteur de ses ambitions, André Castelein retraverse l’Atlantique avec sa famille en 1907. Il exerce différentes activités en Alberta, puis s’établit à Saint-Boniface, où il se fait connaître comme auteur de pièces de théâtre et fondateur du célèbre Cercle Molière. En 1938, il publie, à l’intention de ses petits-enfants et de la jeunesse européenne, le roman L’Appel du Grand Nord, basé sur ses souvenirs d’immigrant. Associant le nom de son épouse au sien, il choisit comme nom de plume « André Castelein de la Lande ». Ses descendants qui se sont intégrés à la communauté anglophone de Winnipeg ont conservé une partie de ses archives personnelles, qui permettent aujourd’hui de retracer son parcours.

Au sujet de l'auteur

Serge Jaumain est professeur ordinaire d’histoire contemporaine à l’Université libre de Bruxelles où il codirige AmericaS, (le Centre interdisciplinaire d’études sur les Amériques). Spécialiste de l’histoire de Belgique et de l’Amérique du Nord, il a écrit ou dirigé une trentaine d’ouvrages. Ses recherches actuelles portent principalement sur l’histoire de l’immigration belge en Amérique du Nord, les relations entre la Belgique et le Québec et l’étude des guides touristiques comme nouvel objet d’histoire. Il préside le Conseil scientifique de l’Institut des Amériques (Paris). Il a obtenu diverses distinctions, dont le Prix international du Gouverneur général du Canada.

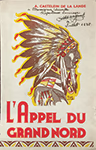

En 1938 paraît, en Belgique L’Appel du Grand Nord, un petit roman destiné à la jeunesse européenne, qui raconte la vie édifiante d’un jeune migrant belge devenu missionnaire dans le Grand Nord du Canada. Formellement, ce n’est pas un récit de voyage et l’ouvrage ne retrace pas le parcours de son auteur. Il trouve néanmoins sa place dans cette anthologie, car il a été construit à partir d’éléments liés au parcours personnel de son auteur, qui dit l’avoir rédigé en fouillant dans mes vieux agendas où chaque jour, depuis mon arrivée au Canada, j’ai noté mes impressions et aventures (…) chaque fait, chaque histoire est de la plus rigoureuse authenticité (p. 8)1

.

Présentation biographique

André Castelein de la Lande: un célèbre Franco-Manitobain... mal connu

On doit L’Appel du Grand Nord à André Castelein de la Lande2, une figure souvent mentionnée dans la communauté franco-manitobaine pour avoir été, en 1925, le fondateur et premier directeur artistique du Cercle Molière, la plus ancienne compagnie théâtrale de langue française d’Amérique du Nord, toujours en activité. Au-delà de cette information souvent répétée, d’une mention de ses origines belges et de la publication de quelques pièces de théâtre dont il est l’auteur, le personnage reste très mal connu. Les rares indications biographiques publiées à ce jour sont pauvres, parfois contradictoires et fourmillent d’inexactitudes. Même la courte notice que lui consacre le Dictionnaire des artistes et des auteurs francophones de l’Ouest canadien est incomplète et contient diverses imprécisions (Morcos, 1998, 53).

Figure 1André Castelein et son épouse Blanche de Lalande (non datée)

Archives privées de Matt de la Lande (dorénavant Collection MDLL).

À la décharge des auteurs qui ont consacré quelques lignes à André Castelein, il faut reconnaître que les informations sur sa vie sont rares et très éparses. Les quelques éléments biographiques mentionnés dans la presse, lors de ses noces d’or et de son décès, comprennent une série d’erreurs factuelles fréquemment reproduites. De nouvelles recherches, menées notamment dans la presse numérisée, le site Ancestry et les archives familiales3, permettent aujourd’hui de retracer de manière beaucoup plus précise le parcours du personnage4.

Carte 1Région frontalière entre la Belgique et la France vers 1900

Figure 2Extrait de l’acte de naissance d’André Castelein, 1873

Collection MDLL.

Une jeunesse belge

Reconstruire la biographie d’André Castelein de la Lande nous conduit d’abord à Menin5 dans la province de Flandre occidentale, au sud-ouest de la Belgique, non loin de Courtrai et à proximité immédiate de la frontière française. Dans la deuxième moitié du xixe siècle, cette petite ville fortement liée à l’axe industriel Roubaix-Tourcoing est le prototype de la cité frontalière où de nombreux ouvriers belges employés dans les industries du nord de la France choisissent d’élire domicile. En 1876, elle compte un peu plus de onze mille habitants (Maddens, 1981).

André Castelein y voit le jour le 29 janvier 1873, dans une famille très en vue de la bourgeoisie locale, puisque son père, Charles-Théodore (1831-1896), y exerce depuis 1860 la fonction de notaire, tout comme le furent avant lui son grand-père, Charles Auguste Castelein (1805-1867) et son arrière-grand-père, Pierre-Joseph Castelein (1758-1837).

André est le cinquième et dernier enfant de Charles-Théodore Castelein et de Rose Delphine Maquet (1838-1928) mariés en 1860. On sait peu de choses de sa prime jeunesse, si ce n’est qu’en août 1885 son père, âgé d’à peine 54 ans, remet brusquement l’étude notariale. Un peu moins d’un an plus tard, en mai 1886, il emménage avec toute sa famille à Etterbeek, dans la banlieue bruxelloise, et le jeune André fait son entrée au Collège Saint-Michel, fréquenté par les enfants de la bourgeoisie catholique locale. Le registre du Collège (KADOC) indique qu’il était auparavant inscrit dans une école de Marcq

, très probablement Marcq-en-Barœul, petite ville française située à une quinzaine de kilomètres au sud de Menin6.

Les raisons précises du départ de Menin, une ville où la famille Castelein avait de profondes attaches, ne nous sont pas connues, mais il est intéressant de noter que, dans L’Appel du Grand Nord, qui, comme on le verra, est basé sur plusieurs similitudes avec son propre parcours, André Castelein écrit: De très sérieux revers de fortune avaient forcé M. Random [le père du héros] à liquider une importante usine qu’il possédait et à venir vivre, ignoré, dans la banlieue bruxelloise. Le peu qu’il avait pu sauver du désastre, joint à sa position de représentant d’une florissante maison de bijouterie, lui permettait de faire vivre sa famille sans trop de gêne et de donner à ses enfants une solide éducation

(p. 11-12). Il est possible qu’il s’agisse d’une transposition légèrement adaptée d’un épisode de sa propre vie et que la situation matérielle de sa famille ne soit pas étrangère à sa décision de s’embarquer pour le Canada, en 1898, peu après son 25e anniversaire et le décès, deux ans plus tôt, de son père. Dans la préface du livre, André Castelein explique en effet à ses petits-enfants avoir quitté la Belgique à la suite de revers de fortune

(p. 7).

L’installation en Alberta

Le 21 avril 1898, le jeune André Castelein s’embarque à Liverpool sur le Numidian, un navire de l’Allan Line, à destination d’Halifax7. Une fois au Canada, il se dirige immédiatement vers l’Alberta, où son installation est facilitée par le soutien des Oblats. Dans la préface de son roman, il rappelle avoir entretenu, dès son arrivée, les rapports des plus suivis et des plus agréables avec les pères Oblats

(p. 7)8. L’Appel du Grand Nord est d’ailleurs un hymne vibrant à leur action d’évangélisation et il est possible que, comme pour son héros, ce soit la lecture de récits de missionnaires dans cette partie du monde (p. 13) ainsi que les conseils de membres du clergé belge (p. 9) qui ont influencé le choix de sa destination.

André Castelein s’installe dans un ranch au sud d’Edmonton, sans doute à Ponoka (entre Edmonton et Red Deer), où il ne tarde pas à se marier: le 1er août 1898, soit à peine quelques mois après son arrivée, il épouse Blanche de Lalande, une jeune Française, née en 1875 à Paris et arrivée au Canada à l’âge de 10 ans. Le mariage est célébré à Wetaskiwin, qui aurait abrité l’église la plus proche, à… une quarantaine de kilomètres de la résidence d’André Castelein (La Liberté et le Patriote, 1948 et 1950)9!

Figure 3Souvenir familial des fiançailles entre André et Blanche, 1898

Collection MDLL.

Le jeune couple s’établit à Horse Hill, à une quinzaine de kilomètres au nord-est d’Edmonton, non loin du fort Saskatchewan, dans une ferme baptisée Antonio Santo Farm

.

Carte 2Premier établissement d’André Castelein en Alberta de 1898 à 1900

C’est là que voit le jour, le 9 mai 1900 en soirée, leur premier enfant, Marcel, dont les descendants ont précieusement conservé un petit carnet manuscrit d’une vingtaine de feuillets intitulé Marcel Castelein, ma vie

, qui raconte à la première personne quelques épisodes de sa prime jeunesse (jusqu’en 1912). Il est très probable que ce soit André Castelein lui-même qui tenait la plume de cet opuscule fort intéressant qui, à travers l’enfance de Marcel, nous fait découvrir quelques épisodes de la vie de ses parents.

Figure 4Première page du carnet Ma vie

de Marcel Castelein, 1900

Collection MDLL.

On y apprend que, dans la nuit du 25 au 26 août 1900, une improbable tempête de neige se serait abattue sur leurs terres déjà ensemencées, détruisant tout espoir de récolte et ruinant du même coup la petite famille. Après cela, note le carnet, il n’y avait plus qu’à retourner en Belgique pour ne pas mourir de faim. Mes parents ont donc vendu le plus possible10.

Malheureusement pour eux, à la veille de leur départ, un incendie ravage la maison et détruit une partie de leurs biens11.

La famille quitte l’Alberta et s’embarque le 19 décembre 1900 à New York sur le Southwark, un bateau de la Red Star Line, à destination d’Anvers12. De petites annonces publiées en décembre 1901 et janvier 1902 dans l’Edmonton Bulletin confirment la mise en vente de la propriété d’André et Blanche.

Figure 5Liste des passagers du Southwark qui reconduit André Castelein et sa famille en Europe, en 1900

Collection MDLL.

Le retour désabusé en Europe

La famille Castelein rentre en Europe avec, très probablement, la conviction que son aventure canadienne est terminée. Elle ne restera en réalité qu’un peu plus de six ans sur le Vieux Continent, une parenthèse européenne parfois passée sous silence dans les biographies d’André Castelein13.

Carte 3Voyages Transatlantiques d’André Castelein de la Lande et sa famille (à vol d’oiseau)

Le couple regagne donc la Belgique, où André Castelein exerce sans succès diverses activités professionnelles (Jaumain, 2025), ce qui rend la situation financière de la famille de plus en plus difficile. Évoquant cette période, André Castelein écrit: Nous connaissons vraiment la misère noire14.

En août 1903, il part dans le nord de la France pour y assurer la représentation des affaires de sa sœur et s’installe à Wambrechies, dans une maison que le carnet de Marcel qualifie de bien confortable avec un beau jardin. Quelle différence avec l’appartement de Bruxelles

(Ma vie et Coup d’œil).

Figure 6En décembre 1903, la famille Castelein s’installe à Saint-André-lez-Lille.

Collection MDLL.

Figure 7Photo d’André et Blanche, peu après leur retour en Europe, 1901

Collection MDLL.

André Castelein retrouve une région qu’il connaît bien, puisque Wambrechies est située à une vingtaine de kilomètres au sud de Menin, sa ville natale, non loin de Marcq-en-Barœul, où il fut un moment scolarisé, et à proximité de Comines où vit Jeanne, sa sœur aînée, à laquelle sa femme et lui confient régulièrement le jeune Marcel15. Quelques mois plus tard, en décembre 1903, la famille se déplace quelques kilomètres plus au sud, à Saint-André-lez-Lille, à proximité de la grande métropole du nord de la France (Ma vie)16.

Carte 4Retour en europe de 1900 à 1907

Les déménagements successifs d’André Castelein témoignent de sa très difficile réinsertion professionnelle (Jaumain, 2025) et le carnet de son fils (rédigé peut-être par André Castelein lui-même) ne fait pas mystère de cette situation. On y lit en mars 1904: Bien des jours, père et mère ont du chagrin, leurs affaires n’allant pas et ils ont bien de la peine à nous entretenir!

Deux ans plus tard, le 1er mars 1906, la situation ne s’est pas améliorée (papa n’a jamais de chance et ne réussit dans aucune situation. Il se donne bien du mal

) et, en mai de la même année, la famille décide de revenir dans la banlieue bruxelloise, où le carnet de Marcel nous apprend que son père travaille pour la maison Driessen de Rotterdam, un des plus importants chocolatiers hollandais. En août 1906, nouveau déménagement vers la rue de Chambéry, à Etterbeek (une jolie maison dont maman est enchantée

), une commune bruxelloise, où André Castelein a déjà résidé lors de son adolescence.

Malgré ces multiples déménagements accompagnés d’autant de changements d’orientation professionnelle, André Castelein ne réussit pas à trouver une activité à la hauteur de ses ambitions. C’est dans ce contexte difficile que l’idée d’un retour au Canada germe peu à peu dans l’esprit des Castelein. Le 26 novembre 1903, le carnet de Marcel note déjà: Papa et maman ne font que parler de l’Amérique et seraient bien heureux de quitter la France. Mais il faut bien de l’argent pour cela.

Six mois plus tard, ce souhait s’est encore renforcé: Papa et maman ne font qu’espérer retourner en Amérique car ils l’ont (sic) bien dur en France

(Ma vie).

Une nouvelle installation en Alberta

Repartir est toutefois compliqué et coûteux, d’autant qu’après son retour en Europe la famille s’est agrandie avec la naissance, à Bruxelles, de Geneviève (décédée le 14 juillet 1903, six mois après sa naissance) et de Marie-Antoinette (née en 1903), puis à Lille de Jacques (né le 13 août 1904). C’est sans doute le contact avec l’agent du gouvernement canadien établi à Anvers, pour faire de la propagande en faveur de l’émigration vers l’ouest du Canada, qui eut raison des dernières hésitations du couple à reprendre le chemin de l’Amérique du Nord17 avec le soutien financier de la famille d’André (Coup d’œil).

Figure 8En haut à gauche Jacques, Marie-Antoinette et Marcel Castelein, sans doute peu après le retour de la famille en Alberta, en 1907

Collection Susan Belanger (dorénavant Collection SB).

Le 1er mai 1907, André, Blanche et leurs trois jeunes enfants s’embarquent sur le navire à vapeur Montrose pour regagner l’Amérique du Nord, un peu plus de cinq ans après l’avoir quittée (Index to Alien arrivals et Ma vie)18.

Figure 9Télégramme annonçant que le bateau dans lequel la famille Castelein a pris place pour retourner au Canada en 1907 n’est pas encore arrivé

Collection MDLL.

La famille se réinstalle en Alberta, dans un ranch situé cette fois à Monvel, au sud-est de Buffalo Lake, non loin de Settler19.

Carte 5Deuxième installation en Alberta de 1907 à 1920

Tout comme en Europe, André multiplie les activités professionnelles, avec plus ou moins de succès. Le carnet de Marcel nous apprend que son père a été nommé postmaster et register

et le recensement de 1911 le mentionne comme farmer20

, mais il exercera aussi successivement ou conjointement les activités de greffier, surveillant de chasse, professeur de français, photographe, peintre, acheteur de crème, vitrier, tailleur… (Jaumain, 2025). Il obtient la naturalisation canadienne en juin 191021.

Figure 10Jacques, Marie-Antoinette et Marcel Castelein en 1911

Collection MDLL.

À côté de ses activités professionnelles, André Castelein nourrit un certain intérêt pour l’écriture. En octobre 1914, peu après l’invasion allemande en Belgique, il participe à une soirée musicale organisée à Settler, au profit du Fonds patriotique canadien. Il y déclame deux poèmes de circonstance en anglais, To the men of Liège

et The Seven Years Old

. D’après le Courrier de l’Ouest (15 octobre 1914), la lecture de ce deuxième texte, qu’il a lui-même composé, aurait littéralement électrisé la salle

. En ce début de Première Guerre mondiale, où bon nombre de Canadiens suivent avec effroi l’invasion de la Belgique (Jaumain, 2005), le journal ne manque pas de rappeler les origines d’André Castelein et, deux mois plus tard, le même quotidien publie une longue lettre que celui-ci lui a fait parvenir. Rédigée par son neveu, Carl Castelein, attaché à l’État-major belge, elle raconte la fureur des combats au nord de Dixmude (Courrier de l’Ouest, 24 décembre 1914).

Figure 11Le fermier André Castelein avec une de ses bêtes

Collection MDLL.

La famille déménage à Saint-Boniface

En août 1921, la famille Castelein quitte l’Alberta pour la province du Manitoba. Elle s’installe dans la petite ville très francophone de Saint-Boniface, jouxtant Winnipeg22. En juin 1921 une connaissance qu’il a invitée à dîner lui a vanté l’intérêt de Saint-Boniface (Coup d’œil), mais un autre élément a peut-être influencé ce choix: quelques années plus tôt, Ernest Castelein, le frère aîné d’André, sans doute influencé par son cadet, avait lui aussi choisi d’immigrer au Canada, en compagnie de son épouse et de leurs quatre grands enfants. Le 18 mars 1911, la petite troupe débarquait de l’Empress of Britain à Saint John, au Nouveau-Brunswick, pour rejoindre André en Alberta23, avant de se diriger vers Winnipeg, où Ernest ouvrit une entreprise de photographie (collotype

) (Henderson’s Directory 1913 et 1914). La famille n’y demeura pas très longtemps; en juillet 1914, elle quitte déjà le Canada pour s’installer définitivement aux États-Unis, où Ernest est naturalisé en 1923. Lorsqu’André Castelein arrive à Saint-Boniface, son frère et sa famille ont donc quitté Winnipeg depuis plusieurs années.

Figure 12La famille Castelein (non datée)

Collection MDLL.

À bientôt 50 ans, André Castelein s’installe ainsi dans la petite bourgade de Saint-Boniface. Il y multiplie à nouveau les expériences professionnelles. Le Henderson’s Directory Winnipeg le mentionne en 1922 comme tailor

, puis, l’année suivante, comme publisher

. Il tente en effet de lancer plusieurs journaux, après avoir été pendant quelques mois vendeur de pain (Coup d’œil). Il est qualifié un peu plus tard de French Prof

et, en 1933, il est l’une des deux seules personnes mentionnées par le Henderson’s Directory Winnipeg dans sa rubrique Teachers-French

. Le Directory de 1922 est aussi le premier document officiel que nous avons trouvé qui le répertorie sous de La Lande A Castelein

. Comme nous l’avons mentionné plus haut, André Castelein semble apprécier le nom de famille de son épouse, au point de l’associer au sien, modifiant au passage sa graphie, pour se faire désormais appeler et connaître comme André Castelein de la Lande

, ce qui devient son nom de plume. Il signe même une série de textes A. C. de la Lande

. Ces nouvelles graphies participent probablement à son insertion dans l’élite culturelle de Saint-Boniface, où il est initié en mai 1924 aux Chevaliers de Colomb (Coup d’œil).

Un homme de théâtre

À Saint-Boniface, le nouvel arrivant ne tarde pas à se faire remarquer par ses talents de dramaturge. Il intègre les troupes théâtrales francophones (le Club belge, puis l’Aiglon), avant de fonder, en 1925, le Cercle Molière, auquel son nom reste lié. Le 23 avril de cette année-là, le Cercle organise sa première représentation au théâtre Dominion de Winnipeg. La pièce Le monde où l’on s’ennuie, écrite par le dramaturge français Édouard Pailleron, est une comédie de mœurs qui s’attarde sur un monde hypocrite où se font et se défont les réputations littéraires. André Castelein de la Lande assure la direction dramatique, tout en y tenant un des rôles principaux24.

Figure 13Reproduction du programme de la première pièce jouée au Cercle Molière, le 23 avril 1925

Collection MDLL.

Trois ans plus tard, il quitte déjà la direction artistique du Cercle Molière (Coup d’œil) pour se consacrer de plus en plus à l’écriture. Auteur prolifique, on lui doit une cinquantaine de pièces traitant surtout de la société contemporaine (Saint-Pierre, 1979: 449). La première d’entre elles, Secret du prêtre, est jouée au Cercle Molière en 1929. D’autres seront publiées dans la Revue populaire25.

Dans sa thèse de doctorat consacrée au théâtre du Manitoba français, Annette Saint-Pierre qualifie les pièces d’André Castelein de la Lande de théâtre qui s’inspire souvent de la vie familiale dans laquelle les parents sont les maîtres incontestés, de jeunes amoureux devant surmonter des obstacles avant leur mariage, de belles-mères trop “dévouées” pour le bonheur de leurs enfants, de couples dont les relations conjugales sont souvent perturbées, d’escrocs à démasquer, de difficultés financières, de vocation à choisir, de devoir à accomplir, etc.

Elle conclut: Les textes se lisent bien jusqu’au moment où l’auteur dévoile sa présence et fait de la morale. En cela, il suit les modèles de l’époque…

(Saint-Pierre, 1979: 450). La représentation des femmes est elle aussi très datée, comme le souligne Paulette Collet: L’épouse idéale, selon notre dramaturge, n’est pas celle qui sait combien de microbes du choléra peuvent tenir sur une tête d’épingle, mais celle qui sait préparer les pommes de terre de trente-cinq façons différentes

(Collet, 1985, 202).

Outre ce moralisme, une autre caractéristique de l’écriture d’André Castelein de la Lande consiste à imaginer des scènes qui pourraient se dérouler n’importe où, et qui n’ont dès lors rien de spécifiquement canadien. Même la langue de ses personnages n’emprunte rien aux intonations et expressions locales. Il leur préfère un français des plus standards, peut-être parce que certaines pièces ont été pensées à l’intention des anglophones qui suivent ses cours de français (Saint-Pierre, 1982: 18). Elles semblent, en tout cas, convenir parfaitement à la salle de classe. Courtes, amusantes, écrites dans une langue claire et simple, elles ne seraient pas difficiles à apprendre par cœur et à jouer

(Collet, 1985: 202). La plupart des auteurs s’entendent pour considérer qu’il ne s’agit pas de chefs-d’œuvre: c’est un théâtre qui ne révolutionne rien mais qui, sur le mode mineur qui est le sien, n’est dépourvu ni d’humour ni d’efficacité

(Laprès, 1984: 28).

Figure 14Publication de quelques-unes des pièces en un acte d’André Castelein de la Lande, en 1983

Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 1983.

Ces pièces, qui furent régulièrement présentées sur les ondes de Radio-Canada (Coup d’œil), connurent une certaine postérité dans la communauté franco-manitobaine, au point de faire l’objet, en 1983, d’un recueil (Castelein, 1983), publié à l’initiative d’Annette Saint-Pierre, fondatrice des Éditions des Plaines et qui consacra une partie de sa vie à rassembler les manuscrits des œuvres d’André Castelein de la Lande. L’ouvrage connut quatre rééditions, la dernière datant de 200426.

Quelques autres activités à Saint-Boniface

Si André Castelein de la Lande se spécialise dans l’écriture de courtes pièces de théâtre, il fait aussi quelques incursions dans d’autres genres littéraires, comme le récit d’aventures, avec un texte sur les trappeurs et loups du Manitoba publié en 1938 dans la revue Mondes et voyages (Castelein, 1938) ou le roman L’Appel du Grand Nord, paru en 1936, et que le journal La Liberté (1er juin 1938) qualifie de récit édifiant, parsemé de traits de mœurs sauvages et de scènes vécues aux confins de la civilisation. Il plaira aux jeunes lecteurs auxquels il est destiné

.

En plus de ses activités d’écrivain et de professeur de français, André Castelein de la Lande fut aussi un conférencier régulier dans divers cercles francophones de Saint-Boniface et de Winnipeg.

Les archives d’André Castelein montrent qu’il conserva toujours des liens étroits avec sa famille restée sur le Vieux Continent. Toutefois, après son retour au Canada en 1907, il ne semble être retourné qu’une seule fois en Europe, grâce à une bourse destinée à un voyage d’étude et de documentation à Paris au cours de l’été 1930 (La Liberté, 21 mai 1930). Il en revient dégoûté à tout jamais de l’Europe

et fait part de ses impressions de voyage lors d’une conférence à l’alliance française le 8 octobre 1930 (Coup d’œil).

Figure 15Portrait d’André Castelein réalisé pendant son séjour en Europe, été 1930

Collection MDLL.

Cette réprobation, dont on ne connaît pas les raisons, ne l’empêche pas de marquer à nouveau sa solidarité avec le Vieux Continent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au cours de celle-ci, il dispense gratuitement des cours de français à des militaires canadiens susceptibles d’être envoyés en France et devient secrétaire local de la France libre (La Liberté et le Patriote, 3 mai 1963).

Figure 16Certificat d’adhésion d’André Castelein de la Lande à la France libre, 1942

Collection MDLL.

André Castelein de la Lande maintient aussi des liens avec son pays natal, puisque c’est en Belgique qu’il choisit de publier son roman L’Appel du Grand Nord qui sera présenté plus loin.

Le décès et les descendants

Figure 17André et Blanche, quelques années avant le décès de celle-ci (non datée)

Collection MDLL.

André Castelein de la Lande s’éteint le 19 avril 1963, à 90 ans, et repose dans le cimetière belge de Saint-Boniface, au côté de son épouse, décédée treize ans plus tôt. Leurs deux noms sont réunis sur une sobre pierre tombale blanche où CASTELEIN

en grands caractères majuscules surmonte DE LALANDE

, en plus petits caractères, le nom de son épouse retrouvant ainsi sa graphie initiale.

Figure 18faire-part original de naissance de Jacques Castelein, 1904

Collection SB.

Ses descendants s’anglicisèrent rapidement. Le fils aîné, Marcel (1900-1972), adopta comme nom de famille Castelein de la Lande

et ouvrit avec son épouse, sur la Main à Winnipeg, une entreprise spécialisée dans la fabrication de monuments et mémoriaux funéraires, qui existait toujours en 2025 sous le nom de M.C. DeLandes Monuments & Memorials Inc., et qui était dirigée par Matt de la Lande, arrière-petit-fils d’André.

Figure 19Pierre tombale d’André et Blanche Castelein de Lalande au cimetière belge de Saint-Boniface

Photo : Serge Jaumain, 2022.

C’est cette entreprise qui réalisa la pierre tombale d’André et Blanche évoquée ci-dessus.

Jacques (1904-1985), le plus jeune des enfants, vivait à Lac-du-Bonnet (au nord-est de Winnipeg) au moment du décès de son père. Il s’installa plus tard à Pinawa, toujours au Manitoba, où il décéda le 24 octobre 1985 sous le nom de Jack Castelan27

. Son fils Ron lança une société de ventes immobilières qui, en 2025, était toujours dirigée par ses descendants.

Pour sa part, Marie-Antoinette (dite Manette), qui était née en France en 1903, décéda en 1966, trois ans après son père. Elle repose également au cimetière belge de Saint-Boniface, aux côtés de ses parents, avec lesquels elle a toujours vécu.

Figure 20André, Blanche et leur fille, Marie-Antoinette dite Manette (non datée)

Collection SB.

Figure 21La discrète pierre tombale de Manette, à côté de celle de ses parents

Photo : Serge Jaumain, 2022.

Figure 22Enseigne de l’entreprise de fabrication de pierres tombales fondée par Marcel, le fils aîné d’André Castelein.

Photo : Serge Jaumain, 2022.

Figure 23La famille Castelein, 27 mai 1935

Collection SB.

L’Appel du Grand Nord: une fiction basée sur les souvenirs de l’auteur

André Castelein de la Lande dédie A (ses) chers petits-enfants

ce roman commencé en janvier 1934 (Coup d’œil), terminé le 31 août 1936 et publié deux ans plus tard à Bruges, par la Librairie de l’œuvre Saint-Charles.

Figure 24L’appel du Grand NORD, 1938

Castelein de la Lande, André (1938). L’Appel du Grand Nord, Bruges, Librairie de l’œuvre Saint-Charles.

À partir de ses souvenirs personnels, il raconte la vie édifiante d’un jeune Belge qui, à 21 ans, choisit de quitter Bruxelles et sa famille pour se rendre dans le Grand Nord canadien, où il deviendra un missionnaire très actif auprès des populations autochtones et des trappeurs.

L’histoire et le personnage principal ont été inventés de toutes pièces, mais l’œuvre emprunte beaucoup d’éléments au parcours personnel de son auteur. André Castelein de la Lande annonce dès les premières pages qu’il a alimenté son texte par une série d’expériences vécues (p. 7-8) et la précision des descriptions des paysages, des personnes et des us et coutumes l’illustre parfaitement. Il n’aurait changé que les noms de famille.

et la précision des descriptions des paysages, des personnes et des us et coutumes l’illustre parfaitement. Il n’aurait changé que les noms de famille.

L’auteur n’a bien sûr jamais été lui-même un missionnaire, mais il est possible que cette partie du roman soit inspirée du parcours d’Hippolyte Beillevaire (1848-1937)28, dont André Castelein de la Lande était très proche, comme en témoigne un passage de la préface:

un vieux missionnaire français, de Nantes, qui actuellement vit et se trouve encore à la même place où il a commencé ses missions il y a plus de cinquante ou soixante ans... Ce vieux père Beillivaire (sic), qui a actuellement près de 90 ans, a baptisé votre père et lui a fait faire sa première communion (p. 7)

.

Figure 25Carton d’invitation à la communion de Marcel, mentionnant la présence du père Beillevaire, 1911

Collection SB.

Figure 26Photo de Marcel Castelein, le fils d’André, aux côtés du père Beillevaire vers 1911

Collection SB.

Baigné dans une profonde atmosphère catholique, ce petit roman d’une centaine de pages n’appartient pas à la grande littérature. Son objectif est essentiellement moralisateur et édifiant, comme l’énonce sans ambiguïté la dernière phrase de la préface:

J’ai voulu vous montrer, mes chers petits-enfants, que lorsque Dieu a des desseins sur une âme, il sait conduire les événements afin que tout concorde à leur réalisation, qu’une vie ne doit pas être bien longue pour être remplie de mérites et que bien souvent les héros les plus obscurs sont les plus grands aux yeux de Dieu (p. 8)

.

Le texte s’adresse d’abord à la jeunesse européenne, auprès de laquelle il veut souligner le courage et l’abnégation des évangélisateurs dans le Grand Nord. C’est pour l’auteur une manière de rendre hommage aux pères oblats qui étaient censés faciliter son établissement au Canada, même si, comme on l’a vu, il ne put finalement pas compter sur eux. L’ouvrage véhicule par ailleurs les poncifs et clichés les plus traditionnels sur les populations autochtones, comme l’annonce immédiatement le dessin de couverture présentant un chef paré d’un grand chapeau à plumes.

Chapitre premier: Départ de Belgique…

Le premier chapitre s’ouvre sur une discussion entre Paul Random, le héros de l’histoire, et son père, à qui il fait part de son souhait de quitter la Belgique pour le Canada. Il explique qu’il s’agit d’une décision mûrement réfléchie, fruit d’échanges avec plusieurs personnes de confiance, à commencer par un prêtre. Il n’attend plus que l’aval de ses parents, ce qu’il obtient immédiatement.

Le jeune homme justifie son choix par le fait qu’au terme de brillantes études, suivies d’une année de philosophie, il ne sait toujours pas quelle profession embrasser. Il ajoute:

D’autre part, je me sens attiré d’une manière quasi irrésistible vers les pays lointains; il me semble entendre en moi une voix mystérieuse me criant: Viens... viens... là-bas est ton avenir... là-bas Dieu t’appelle... Or, parmi tous les pays que j’ai étudiés, je ne sais pourquoi, mais le Canada est le pays qui a pour moi la plus grande attirance...

- Pourquoi le Canada, Paul? Ce pays que l’on dit si froid...

- Cela d’abord, père, est absolument faux, car le pays a des étés superbes: quant à ses hivers, ils sont rudes, il est vrai, mais très secs...

Je vous le répète, je ne sais pourquoi, le Canada exerce sur moi une attirance vraiment extraordinaire... et que je ne saurais définir, mais je sais que c’est là que je dois aller...

- Très bien, je te le concède; mais que feras-tu là-bas, seul avec la petite somme que nous te donnons... As-tu réfléchi à cela?

- A qui se confie en Dieu, père, tout est possible; vous me l’avez dit bien souvent dans vos malheurs, et c’est en Lui seul que j’espère. Dès mon arrivée là-bas j’irai voir les pères Oblats pour lesquels j’ai une lettre de recommandation, et prendrai alors une décision (p. 10)

.

Au-delà de son imprégnation religieuse, ce court échange souligne plusieurs similitudes entre les parcours d’André Castelein et de Paul. L’un et l’autre évoluent dans une famille bourgeoise catholique et voient leur voyage facilité par les liens entre le clergé européen et les Oblats installés dans le nord du Canada. L’auteur situe ce dialogue en avril 1896, c’est-à-dire à peine deux ans avant son propre départ. Il indique par ailleurs que son héros a 21 ans, soit quatre ans de moins que lui au moment de quitter l’Europe pour le Canada. Notons encore que l’échange relaté a lieu dans une maison de simple apparence, située dans un des faubourgs de Bruxelles

(p. 11) ; or, en 1887, André Castelein et sa famille habitaient dans la commune d’Etterbeek, à proximité de Bruxelles.

; or, en 1887, André Castelein et sa famille habitaient dans la commune d’Etterbeek, à proximité de Bruxelles.

Quant au choix du Canada comme destination, l’auteur l’explicite peu. Il mentionne tout au plus une voix mystérieuse

(p. 10) et la lecture d’une série de récits de voyage:

et la lecture d’une série de récits de voyage:

Son passe-temps favori était la lecture, et là encore, il savait choisir ses livres; les grands voyages, les récits de Missionnaires aux contrées glacées du grand nord canadien et ceux aussi des chasseurs et trappeurs l’attiraient particulièrement (p. 13)

L’échange mentionné plus haut où Paul évoque une lettre de recommandation pour les pères oblats illustre le rôle des congrégations religieuses dans le choix de la destination. Profitant de leur implantation internationale, elles ont facilité le déplacement vers l’Amérique du Nord d’un grand nombre de catholiques, en contribuant à les rassurer quant aux conditions d’accueil (Jaumain, 1998). Ici aussi, la fiction rejoint la réalité du parcours d’André Castelein de la Lande dont, comme nous l’avons vu, l’installation aurait dû bénéficier du concours des pères oblats.

On notera enfin que la courte discussion entre Paul et son père évoque une autre inquiétude des immigrants potentiels: la température hivernale. Le roman relaie ainsi le message des brochures officielles vantant l’immigration au Canada, qui s’appliquait souvent à déconstruire le mythe de l’hiver canadien (Jaumain, 1999).

La suite du dialogue entre le père et le fils est tout aussi intéressante:

- Et quand comptes-tu partir?

- Dans un mois, le 15 mai. J’ai d’ici là encore de nombreuses choses à voir, à étudier et mes préparatifs à terminer...

- Et combien de temps comptes-tu rester là-bas?

- Dieu seul le sait, père; mais je vous promets que chaque mois une lettre vous arrivera, vous permettant de vivre continuellement avec moi et de me suivre dans ma nouvelle carrière... (p. 11)

L’échange illustre la rapidité des préparatifs, mais surtout le fait qu’un certain nombre de migrants quittent le pays sans être persuadés qu’il s’agit d’un exil définitif. Comme nous l’avons vu, André Castelein est revenu d’ailleurs en Belgique un peu plus de deux ans après l’avoir quittée. On mesure aussi dans cette conversation le poids des échanges épistolaires destinés à maintenir un lien, certes ténu, avec la famille en lui offrant l’occasion de suivre, de loin en loin, la vie et les déplacements d’un de ses membres (Frenette et collab., 2006).

La suite du texte présente rapidement la famille du futur immigrant:

C’était une de ces vieilles familles belges ayant gardé intacts les principes d’honneur, de loyauté et de religion, vertus proverbiales chez nous, et gardant jalousement au fond du cœur cette foi invincible qui soulève les montagnes (p. 11)

.

Figure 27Carton annonçant le décès du jésuite Auguste Castelein, oncle d’André, 1922

Collection MDLL.

Ces précisions permettent de situer le héros dans une société belge qui, au tournant du xxe siècle, est profondément divisée entre catholiques et anticléricaux. Elles rapprochent encore un peu plus Paul de l’auteur qui, comme le lecteur l’aura compris dès les premières lignes de la préface, est un fervent catholique. André Castelein est d’ailleurs né dans une famille très catholique où son oncle, le jésuite Auguste Castelein, fut une figure marquante du mouvement catholique belge, confident du célèbre député Charles Woeste et conseiller spirituel

du patronat catholique dans les années 1890 (Heyrman, 2021).

Afin de préciser un peu plus le contexte social dans lequel évolue Paul, André Castelein ajoute:

De très sérieux revers de fortune avaient forcé M. Random à liquider une importante usine qu’il possédait et à venir vivre, ignoré, dans la banlieue bruxelloise. Le peu qu’il avait pu sauver du désastre, joint à sa position de représentant d’une florissante maison de bijouterie, lui permettait de faire vivre sa famille sans trop de gêne et de donner à ses enfants une solide éducation (p. 11-12)

.

Figure 28Carte représentant une rue d’Etterbeek au début du xxe siècle, sur laquelle André a écrit à la main: j’y ai passé huit ans

(non datée)

Collection MDLL.

Ici encore, il s’agit d’une référence indirecte au parcours de l’auteur, puisque, comme nous l’avons mentionné plus haut, sa propre famille avait également été amenée à déménager à Etterbeek, dans la banlieue de la capitale, lorsque son père avait abandonné sa charge de notaire à Menin.

La description des sentiments qui étreignent le jeune homme au moment de quitter sa famille s’inspire probablement, elle aussi, de l’expérience personnelle d’André Castelein, même si, au moment de son propre départ, son père était décédé depuis deux ans et qu’il entama sa traversée de l’Atlantique à partir de Liverpool:

Les deux malles ont été portées la veille, à la gare et le père et la mère tiennent à conduire leur fils jusqu’au bateau qui doit l’emporter au loin. Déjà les adieux ont été faits le matin au frère et à la sœur qui voient partir leur aîné avec un vrai chagrin... la voiture est devant la porte... Paul jette un dernier regard sur la maison, afin d’en garder bien vivace au fond de lui-même un ultime souvenir, puis rapidement il monte dans le fiacre, non sans essuyer une larme furtive... ce sera la seule, se dit-il en lui-même, car je dois me montrer fort pour ma mère... mère!... cette mère qu’il aime tant et qu’il va quitter pour combien de temps?... Dieu seul le sait, Lui qui dirige les destinées de tout homme en ce monde, ce Dieu qui le soutiendra en toutes les difficultés qu’il rencontrera sur sa route, car il n’ignore pas, le courageux garçon, que l’exil, même volontaire, est toujours l’exil; que les sentiers et chemins n’en sont pas toujours fleuris et que si parfois on y trouve quelque prairie ensoleillée, émaillée de fleurs, on rencontre plus loin une route abrupte, parsemée de cailloux blessants, et parfois même le désert et la désolation. Il n’ignore point tout cela, mais il ira de l’avant, car il sait que là où il va, c’est là qu’il doit aller, ainsi qu’il l’a dit à son père avant son départ.

Les voilà sur le navire... les minutes sont comptées; tout est activité, agitation les cris des matelots enfournant les derniers bagages des voyageurs se mêlent aux sifflets des quartier-maîtres et au crissement des énormes poulies... La mère descend, elle veut voir la cabine de son enfant, et malgré elle, malgré le sourire convulsé qui veut dominer afin de ne point laisser faiblir son courage, les larmes ruissellent... (p. 13-15)

C’est au moment où le navire largue les amarres que Paul prend toute la mesure de son départ, même si les conditions de voyage semblent relativement confortables, puisqu’on comprend qu’il bénéficie d’une cabine privée:

Le cœur déchiré, mais le visage souriant quand même, Paul demeure au bastingage; la ville flottante, tirée par de puissants remorqueurs s’éloigne lentement du bord... pas plus que tantôt il ne semble isolé, et pourtant, à quelques mètres du bord, il est déjà au milieu de l’océan, tout lien qui l’attachait encore au pays natal, à la patrie est rompu... Et l’adieu dure tant qu’au loin une silhouette devenue bientôt fantôme disparaît dans la brume... Tandis que le père et la mère refont seuls la route qu’ils ont parcourue tantôt avec leur Paul, celui-ci descend en sa cabine, et là, seul, loin des regards indifférents ou indiscrets, il se souvient qu’il est fils et qu’il vient de quitter pour longtemps un père aimé et une mère adorée; des larmes silencieuses, inondent son visage... (p. 15-16)

Curieusement l’auteur ne dit pas un mot du voyage en mer ni de sa durée, préférant enchaîner immédiatement avec l’entrée dans l’embouchure du Saint Laurent et l’émerveillement qui envahit le jeune Européen:

Terre… Terre… C’est la terre promise au jeune homme qui a tout quitté pour venir la trouver… Le navire est entré dans le majestueux fleuve Saint-Laurent, légitime orgueil du Canada, dont les rives sont de perpétuelles merveilles offertes aux regards des voyageurs: sites splendides, cascades mugissantes, forêts aux arbres élancés, villages échelonnés sur de verdoyantes buttes, au pied desquelles paissent de nombreux troupeaux aux robes bariolées; champs immenses où l’on voit les blés d’or et les avoines d’argent frissonner sous les caresses de la brise...

- Quoi!... C’est donc cela, ce Canada ce pays que l’on ose dire sauvage?... Voici Québec et son imposant rocher que domine la citadelle... Enfin, le navire est à quai à Montréal, la métropole canadienne. Paul va quitter le bateau du Canadian Pacific qui l’a amené... il descend la passerelle... il est chez lui! ... Il ne se sent nullement étranger dans ce pays dont pourtant il foule le sol pour la première fois; tout lui semble familier... Mais il ne s’arrête pas à Montréal, il a hâte de partir pour l’Alberta où il a décidé de se fixer; un train le conduit en quatre jours et cinq nuits à Edmonton, but de son voyage (p. 16-17)

.

Ici, le parcours de Paul est légèrement différent de celui d’André Castelein qui, lors de son premier voyage, débarqua à Halifax et non à Montréal. Tous deux se dirigent par contre rapidement vers Edmonton.

La description de la cité du nord de l’Alberta est l’occasion de partager le regard d’un jeune immigrant belge qui la découvre en cette fin du xixe siècle:

Edmonton, petite ville ou plutôt village, au moment de son arrivée, mais par la suite, la plus importante ville de l’Alberta... Tout intéresse notre voyageur: les cow-boys aux larges pantalons de cuir ou de peau de chèvre aux longs poils, la chemise ouverte, le mouchoir rouge autour du cou et le vaste chapeau gris sur la tête, filant dans les rues au galop de leurs petits

cayusesou chevaux de la prairie canadienne; les indiens drapés dans leur couverture de laine bariolée, venus en ville afin de troquer leur pacotille ou leurs fourrures contre de la farine ou d’autres provisions accompagnés de leursSquawportant leurpapponssur le dos et en tirant d’autres par la main; les superbes hommes de la police montée au dolman écarlate; les trappeurs aux vêtements de caribou dont les coutures sont garnies de longs effilés; les fermiers enoveralls, les missionnaires à longue barbe... Tout ce monde va, vient, se croise en échangeant de bruyants: Hello Jim! Good morning, Jack! On entend tous les dialectes, parmi lesquels priment l’anglais et le français.Paul descend au Queen’s Hotel, tenu par un Canadien Français (sic) (p. 17-18)

.

Le premier point de contact pour le nouvel arrivant est un père oblat, ce qui souligne une nouvelle fois l’importance de ces congrégations religieuses tant dans la préparation du voyage que dans l’accueil des immigrants catholiques en Amérique du Nord:

Sa première visite est naturellement pour le père D... pour lequel il a une lettre de recommandation. Il se dirige donc vers le couvent des pères Oblats et est reçu de suite par le religieux qui lui fait le meilleur et le plus cordial accueil, tout heureux lui-même de voir un jeune homme venant d’Europe animé d’aussi bonnes dispositions. Il lui promet de s’occuper de lui le jour même, car en ce pays, il faut travailler... (p. 18)

Les propos de l’homme d’Église offrent une occasion unique de souligner un point souvent rabâché dans les brochures de propagande pour le Canada: la valeur sacrée du travail en Amérique du Nord:

- Voyez-vous, mon ami, dit le bon père, mettez-vous bien dans la tête, qu’ici pour réussir, vous n’êtes ni Mr. X ni Mr. Z… vous êtes un homme venu au Canada pour y faire sa vie par le travail. Il n’y a point ici de sot métier, tout le monde, fût-il balayeur de rue, est considéré. Nous n’avons pas de caste celui qui ne travaille pas est de suite très mal vu et perd toute considération. Ainsi, vous pouvez voir le juge supérieur nettoyant son poulailler, travaillant à son jardin, cultivant ses pommes de terre, revêtu de ses overalls... On n’aime pas ici ce que l’on appelle les

collets blancs, je vous en préviens. Je vous dis tout cela un peu crûment, mais je vois que vous êtes un bon jeune homme et que vous voulez bien faire afin d’arriver à quelque chose... (p. 18-19)

Le père oblat joue donc le rôle d’agent de placement

pour faciliter l’établissement du jeune homme. Dès le lendemain, il lui a trouvé un emploi dans la cour-à-bois

du bon catholique

Jim Beauchemin. Le dialogue qui s’instaure lors de leur première rencontre offre une nouvelle occasion de mettre en évidence quelques particularités de la société canadienne aux yeux d’un immigrant, notamment l’importance accordée au travail manuel et une langue franco-albertaine matinée d’anglais:

- Ah! c’est vous le gars des vieux pays dont le père m’a parlé?

- Oui, c’est moi, monsieur Beauchemin.

- D’abord, ici on ne m’appelle pas monsieur. Je suis Jim tout court pour vous comme pour tout le monde... Et dites-moi, quoi donc que vous faisiez aux vieux pays pour votre

living(vie).- Jusqu’ici, je n’ai fait que des études...

- Des études... des études, dit Jim en se grattant la tête comme s’il allait s’arracher tous les cheveux... Des études... à quoi donc que c’est bon, ça?... Ici, c’est bon à rin en toutt’... Faut des travaillants...

- Ça, je le sais, et je suis décidé à travailler...

- Et vous n’avez pas peur du travail du bois? C’est dur, vous savez... Faut s’grouiller tout le temps, charger des

chars, les décharger; monter des piles de planches, aider lesacheteuxà mettre leur charge sur leurswagons… C’ est une durejob.- Non, je n’ai nullement peur. Vous voyez, je suis solide...

- Oui, ça je vois bin... vous êtes bin bâti...

- Je ferai en tout cas mon possible pour vous satisfaire...

- A la bonne heure... j’aime bin ça, voir des

collets blancsqu’ont pas peur de se salir les mains et de travailler, de mettre des overalls et des gros souliers... C’est toujours des bons travaillants, ça!.. Et vous parlez-t-y anglais? Mon foreman (contremaître) est un bon gars irlandais de première classe...- Oui, je parle assez l’anglais pour me tirer d’affaire.

- Bon, c’est bin... On commence à huit heures à matin; à midi, une heure pour

luncherpuis au travail jusque cinq heures. Quand il y a un char à décharger, faut finir même jusqu’à la nuit. Pour la première semaine j’te donnerai dix-huit piastres...- C’est très bien, monsieur Jim.

- J’te dis que je ne veux pas de mossieur.. . C’est Jim... Tu viendras demain à matin alors… Good bye... (p. 20-21)

Après avoir souligné la difficulté des premières journées de travail, l’auteur décrit à travers le regard de Paul l’arrivée de son premier hiver à Edmonton:

Voici venu l’hiver... son premier hiver au Canada!

Les bandes de canards et d’oies sauvages ont déjà survolé la ville, se dirigeant vers le sud, seuls demeurent les oiseaux de neige ou moineaux que l’hiver rend tout blancs.

Voici donc les premières neiges... nous sommes en octobre: l’Alberta va bientôt s’endormir pour six ou sept longs mois, car nos hivers canadiens sont de vrais hivers où le froid règne en maître et d’où l’humidité de nos pays d’Europe est absolument bannie. On s’occupe partout de placer aux fenêtres les châssis doubles, de calfeutrer les portes, car l’air, chassé par le vent du N. O. se faufile à travers les moindres interstices ouvrant le passage à une neige en poudre, quasi impalpable. De hauts chargements de perches sèches sont amenées (sic) en ville par des fermiers qui les vendent comme bois de chauffage et l’échangent (sic) contre des sacs de farine et d’autres denrées; car parfois les bancs de neige en campagne sont si élevés et si étendus, que tous les chemins sont bouchés et absolument impraticables, jusqu’à ce que plusieurs fermiers œuvrant ensemble, tracent dans la neige de nouveaux chemins à grand renfort de chevaux et de charrues-à-neige. Il est donc nécessaire en hiver pour ceux qui habitent loin des villes, d’avoir toujours chez eux des provisions, afin de parer à toute éventualité.

La ville présente donc pendant ces premiers jours d’hiver une animation inaccoutumée (p. 23-24)

.

Figure 29Vue intérieure du Collège Saint-Michel de Bruxelles en 1892

Collection privée d’Alain Deneef.

Les premières neiges à Edmonton signifient l’arrêt des activités de construction. Paul se voit signifier son congé et doit donc se mettre immédiatement en quête d’un nouveau travail. Très naturellement, il se tourne à nouveau vers le père oblat. Celui-ci lui suggère, à la stupéfaction de Paul, d’ouvrir une boutique de dry cleaning

(nettoyage à sec). Il lui fournit quelques manuels de base, l’aide à trouver le magasin dont il paie les premiers loyers. Très rapidement la petite entreprise connaît un réel succès et, à la fin de l’hiver, Paul a déjà embauché quatre employés. Cette réussite attire l’attention d’une grande société du secteur qui souhaite développer son activité à Edmonton. Ses représentants rachètent l’affaire pour 6 000 $.

Paul envoie immédiatement un tiers de cette somme à son père pour le dédommager partiellement des frais engagés pour son départ au Canada, puis il retourne travailler chez Jim Beauchemin.

À la fin de l’été, il croise par hasard Albert Samain, un ancien condisciple du Collège Saint-Michel de Bruxelles. Ici encore, la fiction rejoint le parcours de l’auteur puisque, comme nous l’avons vu plus haut, ce dernier fut un élève de cet établissement bruxellois qui accueillait une partie de la bourgeoisie catholique de la capitale.

C’est l’occasion pour Paul de confier ses premières impressions:

-Mes impressions? Pour te dire vrai, je trouve le Canada un pays merveilleux, très hospitalier, où l’argent se gagne assez facilement, pourvu que l’on veuille travailler. Mais je t’avouerai que j’ai soif d’aller plus loin, là-bas, au grand nord comme on l’appelle ici. Cette vie de ville me rappelle encore trop celle que j’ai menée là, en Europe (p. 32)

.

Lorsqu’Albert apprend à Paul qu’il s’est installé comme trappeur dans un camp situé à un peu plus d’un millier de kilomètres (700 milles) d’Edmonton où il est de passage pour vendre ses fourrures, Paul lui demande immédiatement de l’emmener avec lui pour réaliser son rêve: découvrir le Grand Nord. Albert répond en dévoilant d’abord les difficultés et les dangers de la vie de trappeur:

- Tu me demandes là, mon cher, une chose bien grave, car une fois là, tu y es pour toute la durée de l’hiver. Dans la neige, dans le silence, tu ne trouveras, d’autres distractions que de chausser tes raquettes et de partir à 15 ou 20 milles29 faire la relève des pièges; puis la chasse, la pêche. Comme nourriture, le pain, très rare et objet de luxe; viande de gros gibier, parfois de la volaille sauvage, du poisson. Quelquefois le dimanche un plat de légumes secs. Amusements nuls. Visite, une ou deux fois, du père missionnaire et de la police montée. Et voilà la vie du trappeur au grand nord; je t’assure qu’elle n’est pas toujours très gaie, et qu’il faut un tempérament de fer pour y résister. Sans compter que lorsque l’on part à ses trappes, il y a toujours le risque de rencontrer des bandes de loups des bois, ou de se perdre, ou d’être pris par un blizzard et de geler vivant. Voilà la vie du nord, mon cher. Si ce tableau ne t’effraie pas, peut être que...

- Plus tu me diras, plus je serai attiré vers cette vie. Oui, c’est bien là que je veux aller, que je dois aller (p. 33-34)

.

Paul décide donc d’accompagner son ami.

Figure 30L’Appel du Grand Nord, début du chapitre 2, p. 35, 1938

Castelein de la Lande, André (1938). L’Appel du Grand Nord, Bruges, Librairie de l’œuvre Saint-Charles.

Chapitre deuxième: Au Grand Nord

Le 1er novembre 1897, les deux voyageurs quittent Edmonton.

L’auteur décrit leur équipement:

Tous deux ont revêtu leur costume en peau de caribou, chaussé leurs mocassins d’orignal; les traînes sont bien chargées. Chacune est attelée de cinq robustes chiens qui ont déjà plus de dix fois fait ce même trajet. Le paquetage consiste en une tente de forte toile, un poêle de tôle, quelques ustensiles de cuisine, munitions et carabines, et surtout des provisions, car là-bas il n’y a rien à trouver, hors dans quelque dépôt de la puissante compagnie de la Baie d’Hudson, où l’on doit tout payer à prix d’or30.

Pour le départ, Albert et Paul tiendront les deux manchons de la traîne, mais une fois bien en route, il leur faudra à tour de rôle

battre la neigedevant les chiens, c’est-à-dire qu’il faudra, en raquettes, précéder les attelages afin que la neige soit assez affermie pour leur passage afin que leurs pattes ne s’enfoncent point trop dans la neige.Battre la neige!il faut l’avoir fait pour savoir ce que c’est: il faut marcher et souvent courir, les raquettes que l’on a aux pieds faisant tanguer ainsi qu’un navire en haute mer.Une fois bien habitué, ce n’est guère plus fatigant que la marche, mais au début, on ne peut compter les chutes que l’on fait le nez dans la neige et il faut avouer que ces chutes ne sont pas toujours agréables, surtout quand le thermomètre descend à 40 ou 50 degrés sous zéro (p. 37-38)

.

La première étape de ce périple conduit Paul et son compagnon à Fort Saskatchewan, un lieu que l’auteur connaît bien, puisque, comme nous l’avons vu, peu après son mariage, il s’établit non loin de celui-ci, dans une ferme d’Horse Hill, à une quinzaine de kilomètres au nord-est d’Edmonton. Construit une vingtaine d’années plus tôt, Fort Saskatchewan abritait une garnison de la police montée du Canada et constituait un point central pour le contrôle de la région. C’est toutefois un autre élément qui attire l’attention de Paul: la forte présence chinoise. L’auteur en profite pour évoquer rapidement l’importance de ce mouvement migratoire dans l’ouest du Canada:

A 1 heure, ils arrivent au Fort Saskatchewan, poste important de la police montée du N. O. et tout petit hameau alors. Là, nos amis prennent un bon repas, le dernier dans la civilisation, et cela dans un restaurant chinois. Il est vraiment curieux de voir comment ces fils du Céleste Empire se sont partout implantés au Canada... Un nouveau petit hameau se forme-t-il, que l’on est sûr d’y trouver un restaurant chinois. L’agglomération augmente-t-elle, un autre arrive qui ouvre une buanderie... un suivant un nouveau restaurant ... comme ils vivent de riz, ils deviennent très vite bien à l’aise, vendent leur commerce à un autre chinois et retournent au pays des ancêtres! (p. 38)

Nos voyageurs reprennent ensuite la route et André Castelein de la Lande consacre plusieurs pages à décrire avec lyrisme la beauté des paysages qui s’offrent à eux:

Ce spectacle est vraiment féerique et qui n’en a pas été témoin dans nos immensités canadiennes nordiques, ne peut s’en faire une idée, car nul peintre ne serait capable d’en reproduire l’éclat et la splendeur (p. 39)

.

L’auteur souligne aussi l’immense silence régnant en maître dans ces régions et qui vient encore renforcer la foi religieuse de son héros:

Et ce silence!... il est impressionnant, je dirai davantage, il est écrasant. Ce silence lui-même, joint à la majesté du spectacle, force malgré soi l’âme à s’élever vers le Créateur et à s’écrier avec toute la force et l’ardeur de sa foi: O Dieu, vous êtes grand. O Seigneur, vous êtes puissant. Aussi Paul, plus que jamais en sa vie, sent-il son néant devant l’immensité de l’œuvre créatrice du Seigneur, et de son cœur jaillit une ardente prière, une prière si émue même, que des larmes lui viennent aux yeux (p. 41)

.

Après huit jours de voyage, les deux hommes ont parcouru un peu plus de 560 kilomètres (350 milles) lorsque Paul fait une nouvelle expérience: le blizzard. La précision de la description montre, ici encore, qu’elle est probablement inspirée de son expérience personnelle:

A peine sont-ils arrivés au bois, qu’un vent violent s’élève et la neige commence à monter du sol en colonne ainsi que le sable du désert lorsque se déclare le fameux simoun. C’est la

poudrerie. En effet, la neige du nord n’est point du tout comme celle d’Europe, molle et se tassant facilement; c’est un véritable sable blanc, poudre impalpable, que le vent pousse et soulève en épais tourbillons, et qui aveugle littéralement l’imprudent qui ne cherche un refuge. Le vent augmente, souffle en rafales et coupe la respiration. Si l’on n’est pas auprès d’un bois et en pleine prairie, ou sur un lac, il faut à l’instant creuser un trou dans un banc de neige et s’y blottir, faute de quoi, on se perd, le froid gagne peu à peu et l’on meurt gelé. Nos amis ont à peine gagné le bois, que le blizzard se déclare dans toute son intensité, je dois dire plutôt dans toute son horreur, et Albert avoue que c’est un des plus terribles qu’il ait rencontré dans son existence de trappeur. Il est inutile d’essayer de monter la tente car elle serait infailliblement enlevée. Donc, à la hâte, un trou est creusé dans un gros banc de neige et là s’installent hommes et chiens. Après une heure, il y fait vraiment chaud et l’on est obligé de déblayer sans répit l’entrée que bouche sans cesse la neige, afin de renouveler l’air, lequel en peu de temps deviendrait irrespirable. Il arrive bien souvent que les chiens ne se sentant pas à l’aise dans ce trou de neige, vont se rouler en boule aux abords de la traive.Et ainsi Paul passe sa première nuit de blizzard, couché dans un banc de neige. La tempête dure deux longs jours et ce n’est qu’après le troisième au matin que le jour se lève par un soleil resplendissant, tandis que le thermomètre marque 45 sous 0, ce qui arrive d’ailleurs toujours après un blizzard, où pendant laquelle la température baisse parfois à 60 et 70 sous 0 (p. 47-48)

.

Après avoir parcouru un peu plus d’un millier de kilomètres, les deux hommes arrivent enfin au camp, que Paul décrit rapidement:

Ce camp consiste en une cabane de troncs de sapin de 6 mètres sur 8; le toit est naturellement de tourbe. Quant au plancher, il se compose d’arbres bien équarris et placés les uns à côté des autres. Les murs sont couverts de pièges, trappes, armes, fourrures. Au milieu, un gros poêle de tôle dont les tuyaux s’échappent par un trou dans le toit. Deux lits fabriqués de perches et dont le sommier est fait de branches de sapin qui se renouvellent chaque semaine; une table faite de vieilles caisses; comme sièges, des troncs d’arbres, et voilà tout l’ameublement d’un

chantier de trappeur au Grand Nord... (p. 48-49)

Dans le camp, les deux voyageurs rejoignent Adrien, le compagnon d’Albert, resté seul pendant son déplacement à Edmonton. Les retrouvailles sont difficiles, car, à la suite de cette longue période de solitude, Adrien est frappé par la folie de la neige

, ce qu’Albert décrit ainsi:

Cette folie que les anglais nomment

snow madness, frappe par crises ceux qui ont vécu longtemps seuls dans le nord, surtout ceux dont le caractère et le moral ne sont pas très bien trempés. Durant ces crises, le malade ne rêve que de tuer, il ne connaît personne, il s’imagine que tout le monde lui en veut; c’est en somme la folie de la persécution poussée à l’extrême (p. 51).

Adrien les quittera bientôt, laissant les deux hommes seuls dans le campement.

Quelques jours après son arrivée, Paul part à la chasse et se perd dans l’immensité neigeuse, ce qui permet à l’auteur de se référer, explicitement cette fois, à une aventure personnelle:

Malheureusement, le vent souffle et la poudrerie a effacé toutes les traces sur lesquelles il [Paul] avait compté pour se retrouver. Alors se produit ce qu’ont expérimenté de très nombreux trappeurs, ce qui a coûté à plusieurs d’entre eux des membres gelés et même la mort. Car voici ce qui arrive; on marche dans le bois cherchant à droite et à gauche quelque gibier on avance sans se soucier du retour, pensant que l’on est sûr de retrouver ses traces dans la neige... Sûr…? Hélas! pas toujours... le vent a soufflé, la neige en poudre a rempli les traces...; et la plaine reprend son uniformité. Par où aller?... On est perdu... une sueur froide coule sur tout le corps...la frayeur saisit l’être entier... on marche… on marche... on croit reconnaître tel arbre… telle branche... telle élévation de terre aperçus à l’aller... on se croit dans la bonne direction et l’on continue... Mais on se perd davantage... Et chose singulière; au lieu d’aller en ligne droite, on trace un cercle immense pour se retrouver finalement au point de départ, alors que l’on croyait être sur le chemin du retour... Peu-à-peu, le froid vous saisit... les forces diminuent... on s’assied pour se reposer, sentant un irrésistible sommeil vous envahir, et l’on s’endort pour ne plus se réveiller...

L’auteur de ces lignes a lui-même été pris ainsi et après avoir tourné sur lui-même pendant plus de deux heures, il s’est retrouvé exactement au même point. Et il n’était éloigné de son camp que d’un quart de mille31 à peine! Mais la frayeur l’avait pris, et il avait tourné et tourné sans cesse, jusqu’au moment où le retrouvait l’Indien qui l’accompagnait dans ses pérégrinations au nord de l’Alberta et qui se doutant de ce qui était arrivé, était parti à sa recherche (p. 53-54)

.

Dans le roman, c’est Albert qui, inquiet par l’absence prolongée de Paul, part à sa recherche et lui permet de regagner le camp.

Quelque temps plus tard, les deux hommes reçoivent une curieuse visite, au moment où ils sont calfeutrés chez eux à cause d’un violent blizzard:

un paquet de fourrures de coyottes (sic) fait son entrée; je dis paquet de fourrures, car on ne voit que cela, puis peu à peu on distingue une partie de figure émergeant des fourrures et une immense barbe blanche de laquelle pendent de longues stalactites de glace. Enfin, une voix se fait entendre:

- Bonjour mes enfants, et un bon rire accompagne ces paroles. C’est le père missionnaire qui fait sa tournée dans les camps, tournée d’environ cinq à six cents milles32 en traîne-à-chiens. Dire la joie des deux amis est impossible (p. 57)

.

Le prêtre explique qu’il vient du Grand lac des Esclaves, à environ 400 milles33 de là, et visite les trappeurs de la région. Au lendemain de son arrivée, il organise une messe spéciale pour les deux amis. Celle-ci marque profondément Paul, au point de le conduire à prendre une décision qui décidera le reste de son existence: il sera missionnaire. Dès son retour à Edmonton, il demande son intégration dans la congrégation des Oblats.

Carte 6Le Grand Nord canadien de Paul Random,héros du roman vers 1895*

* Bien que le roman se déroule à la fin des années 1890, la carte ci-dessus représente les frontières provinciales canadiennes de 1911 afin de faciliter le repérage des lieux.

Chapitre troisième:Missionnaire

Le 1er août 1904, cinq ans après son retour du Grand Nord, Paul, devenu prêtre-missionnaire

, célèbre dans la cathédrale St. Albert34 sa première messe en présence de ses parents, qui ont traversé l’Atlantique pour l’occasion.

Figure 31L’Appel du Grand Nord, début du chapitre 3, p. 69, 1938

Castelein de la Lande, André (1938). L’Appel du Grand Nord, Bruges, Librairie de l’œuvre Saint-Charles.

Il est impatient de repartir dans le Grand Nord, mais il doit d’abord d’effectuer une série de tournées dans les campagnes avoisinantes:

En effet, les supérieurs, prudents et sages, ne veulent point envoyer leurs missionnaires ainsi au loin, avant de les voir se tremper auparavant dans les difficultés des missions de campagne, tant parmi les blancs que parmi les métis et les Indiens.

Et c’est là que nous retrouvons le père Random, connu dans le pays sous le nom de père Paul. Ses parents ont trouvé le Canada si attrayant et si attachant, qu’ils s’y sont définitivement fixés et que leurs enfants sont peu à peu venus les y rejoindre (p. 70)

.

La fiction rejoint à nouveau une partie de l’histoire d’André Castelein, puisque, comme nous l’avons vu, en 1911 son frère aîné Ernest émigra au Canada avec toute sa famille, avant de se diriger vers les États-Unis.

L’auteur décrit ensuite les conditions dans lesquelles voyage un père missionnaire:

Le père Paul part donc de Saint Albert dans son buggy, ou petite voiture très légère à quatre roues, attelé d’un simple cayuse ou cheval canadien des prairies, reconnu pour son endurance. Il part pour plusieurs jours en tournée; pour tout bagage il a quelques couvertures, sa chapelle et quelque linge de rechange, des chapelets, médailles, images pieuses, son bréviaire, et par dessus tout, une ample provision de courage et de bonne volonté. Voilà tout ce qu’emporte avec lui un père missionnaire dans les prairies de [sic] N. O. canadien (p. 71)

.

Figure 32L’Appel du Grand Nord, début du chapitre 4, p. 77, 1938

Castelein de la Lande, André (1938). L’Appel du Grand Nord, Bruges, Librairie de l’œuvre Saint-Charles.

Chapitre quatrième: Retour dans les plaines neigeuses

Après une série de tournées, le père Paul reçoit enfin l’autorisation de partir pour se consacrer pleinement aux missions du Nord.

Il se rend ainsi dans les campements autochtones, où il dit la messe et fait un sermon en utilisant la langue de ces populations (p. 78) . L’auteur imagine alors un petit incident qui véhicule son lot de stéréotypes: un chef autochtone, ayant offert au père Paul sa propre fille comme

. L’auteur imagine alors un petit incident qui véhicule son lot de stéréotypes: un chef autochtone, ayant offert au père Paul sa propre fille comme squaw

pour l’accompagner dans ses voyages, a bien du mal à comprendre le refus du prêtre. André Castelein de la Lande saisit l’occasion pour proposer une rapide description de l’Indien cri

, qui apparaît comme un florilège des discours racistes de l’époque:

je crois qu’une petite étude sur ce peuple si intéressant doit trouver ici sa place. Comme on le sait, l’Indien vit généralement en des réserves ou immenses terrains que le gouvernement leur a octroyés et où ils peuvent mener la vie qu’ils veulent.

Aux temps des chasses, ils partent au loin et établissent leur camp d’ordinaire autour d’un lac poissonneux. On ne peut dire qu’il règne autour de ces campements aux tentes coniques, nommées toepee, une odeur d’ambroisie. On y rencontre de tout: carcasses d’animaux, intérieurs de gibier, peaux séchant au soleil, et parmi tout cela des chiens de toutes tailles et de toutes couleurs, et des papouss... des papouss. Devant les tentes sont accroupies les squaws qui préparent le repas bouillant dans une marmite douteuse suspendue à une branche d’arbre au-dessus d’un feu de bois. Ne regardez point dans la marmite et surtout ne sentez pas... Là-dedans cuisent des lapins dépouillés et non vidés, des perdrix ou autres volatiles plumés seulement, ou de la viande qui... Je n’en dis pas davantage.

Des Indiens, revêtus d’une ample couverture de laine se promènent avec dignité en fumant leur pipe. L’Indien est un grand enfant, plutôt bon que méchant. Si vous lui faites du bien, il ne l’oubliera jamais et sera pour vous un ami fidèle, mais si le contraire se présente, gare à vous, car un jour ou l’autre, vous payerez... L’Indien est plutôt honnête, bien qu’il ait sur l’honnêteté une mentalité toute différente de la nôtre, car pour lui, prendre quelque chose à un individu qui en a beaucoup et que ce petit larcin ne gênera pas, n’est pas un mal.

Mais malgré cela, il a une conception assez claire du mien et du tien. Il est stoïque dans la douleur, il souffrira le martyre, mais pas un muscle de son visage ne le trahira. Mérite-t-il le nom de cruel qu’on lui donne très souvent? Je crois qu’il faut plutôt répondre par l’affirmative, et tout son passé est là d’ailleurs pour le reconnaître, oui, il est cruel. Il est également très fier, et je devrais plutôt dire orgueilleux et un chef de tribu se croit l’égal d’un roi. Il faut avouer que lorsqu’on le voit se promener, à pas lents, drapé dans sa couverture, il est vraiment majestueux, et il a en vous regardant, nous surtout, les blancs, un petit air de dédain qui n’est pas du tout ordinaire, je vous assure. L’Indien a plutôt un fond religieux. S’il n’est pas catholique, il a sa religion à lui qui diffère généralement de tribu à tribu. Je voudrais pouvoir m’étendre davantage, mais faute de place je dois me borner (p. 80-81)

.

L’auteur décrit ensuite quelques rencontres et aventures du père Paul, qui passe six ans dans le Grand Nord.

Figure 33L’Appel du Grand Nord, début du chapitre 5, p. 92, 1938

Castelein de la Lande, André (1938). L’Appel du Grand Nord, Bruges, Librairie de l’œuvre Saint-Charles.

Chapitre Cinquième: La fin d’une belle carrière

Le début de ce dernier chapitre est illustré par un dessin représentant un chef autochtone, le bras droit levé et qui semble rendre hommage à un prêtre, probablement mort, étendu à ses pieds (p. 92).

Ce chapitre présente un père Paul dont la santé décline, mais qui décide néanmoins de repartir dans la mission d’Hobbema35. Il est intéressant de noter que cette mission catholique était située à une septantaine de kilomètres au sud d’Edmonton, à proximité du lieu où André Castelein s’établit, peu après son arrivée au Canada, et qu’elle fut notamment desservie par le père Beillevaire (Drouin, 1970), dont l’action évangélisatrice a sans doute inspiré le romancier.

Il introduit ici un nouvel incident qui lui permet de glisser quelques considérations peu amènes sur la mentalité des Métis canadiens-français. L’un d’eux apporte au père Paul une belle cuisse de veau et lui explique tout naturellement qu’il a été tuer l’animal dans un grand troupeau appartenant à un éleveur anglais. Le père refuse un cadeau issu d’un tel larcin et le Métis reste incrédule. André Castelein de la Lande explique cette attitude:

Le fait est que dans ces temps-là, le métis avait certainement une mentalité très singulière au sujet de bien des choses, et pour lui, prendre quelque chose qu’il n’a pas à quelqu’un qui en possède beaucoup et auquel ce larcin ne nuira pas, n’est nullement mal. Une autre chose encore, commune d’ailleurs aux Indiens, c’est que certaines herbes ont un pouvoir diabolique, tel que changer les idées d’une personne, déformer à jamais le visage d’un ennemi (p. 96)

.

Pour illustrer son propos, l’auteur quitte un moment son récit pour évoquer un événement dont il dit avoir été lui-même témoin:

Il y a 28 ans, à trois milles36 de mon ranch au nord de l’Alberta, vivait une famille anglaise qui avait une jeune fille blonde comme les blés et jolie comme un cœur. A deux milles37de là habitait une famille de métis anglais, plus indiens que métis, dont le fils était amoureux fou de la jeune fille blonde. Il en fit part à sa grand’mère qui, elle, était une pure Indienne, et qui promit qu’il aurait la fille pour sa squaw. Comme la jeune fille allait souvent chez la vieille sauvagesse afin de lui acheter de petits fruits sauvages, celle-ci arriva un certain jour à lui faire boire une tasse de thé

qui fait changer les idées. Deux mois plus tard, au grand effarement de toute la colonie blanche du district, la fille épousait le métis. Elle est encore avec lui et en a eu plusieurs enfants: quatre absolument indiens et un autre une jolie blonde comme sa mère... Est-ce hasard ou le thé? (p. 97-98)

Derrière cette histoire, on comprend que la transgression des codes marque les esprits au point de laisser entendre qu’elle est probablement attribuable à quelque potion magique.

Revenant au père Paul, l’auteur décrit ses dernières missions dans un état de faiblesse de plus en plus préoccupant. Il se rend finalement dans un campement autochtone situé à 40 milles38 d’Edmonton, au bord de la rivière Red Deer, où il meurt au milieu d’un groupe de convertis, et le récit se conclut sur ces quelques lignes bien dans le ton de l’ensemble du livre:

La voûte céleste en entier s’est obscurcie, et au milieu des sanglots le grand chef se lève et prononce ces mots: Frères, nous avons perdu notre père. Que le Grand Puissant, le grand Manitou des blancs et aussi de nous tous le reçoive dans son paradis... (p. 107)

Figure 34L’Appel du Grand Nord p. 107, 1938

Castelein de la Lande, André (1938). L’Appel du Grand Nord, Bruges, Librairie de l’œuvre Saint-Charles.

Notes

- Dans la suite du texte, sauf indication contraire, les pages mentionnées entre parenthèses renvoient au roman d’André Castelein de la Lande, L’Appel du Grand Nord, Bruges, Librairie de l’œuvre Saint-Charles, 1938.

- À partir des années 1920, André Castelein accole systématiquement à son nom de famille celui de son épouse (de Lalande), légèrement adapté: il signe ses nombreux écrits

André Castelein de la Lande

. - Je tiens à exprimer mes remerciements les plus chaleureux aux descendants d’André Castelein, plus particulièrement à Matt de la Lande, Susan Belanger et Cole Castelane, pour les documents qu’ils ont bien voulu me communiquer.

- Pour une présentation plus détaillée de sa biographie voir: Jaumain, 2025. Le présent texte reprend une partie des éléments publiés dans cet article.

- Menin ou Menen en néerlandais (et non

Mener

), comme cela est indiqué dans le Dictionnaire des artistes (Morcos, 1998) évoqué au premier paragraphe de la présentation biographique. - Je remercie Alain Deneef, qui a extrait ces informations du registre des élèves du Collège Saint-Michel.

- Il figure sur la liste des passagers qui embarquent ce jour-là (Passenger list). Le journal La Liberté et le Patriote du 6 août 1948 fait donc une erreur de quelques jours en mentionnant la date du 1er mai 1898 dans l’article consacré à son cinquantième anniversaire de mariage. André Castelein de la Lande entretint lui-même une légère confusion quant à la date exacte de son départ. Dans la préface de L’Appel du Grand Nord, rédigée le 31 août 1936, il dit avoir quitté son pays natal

voilà trente-huit ans

, ce qui situe bien son départ en 1898, mais il précise qu’il avait 26 ans, alors qu’à ce moment il n’a que 25 ans (ce que confirme d’ailleurs le registre du Numidian). Cela contredit aussi la notice du Dictionnaire des artistes (Morcos, 1998), qui indique qu’il serait parti à 20 ans, ainsi que l’information donnée dans la thèse de doctorat d’Annette Saint-Pierre (1979: 2) qui rapporte un départ en 1894, en s’appuyant sans doute sur une information erronée publiée dans la presse au moment du décès d’André Castelein de Lalande (La Liberté et le Patriote, 3 mai 1963). Cette date de 1894 est également mentionnée dans le compte-rendu de ses pièces de théâtre rédigé par Paulette Collet (1985). - Les archives d’André Castelein (collection privée de Matt de la Lande) conservent un document rédigé de sa main et intitulé

Coup d’œil rétrospectif sur le passé! Notre vie

(plus loinCoup d’œil rétrospectif

). Il y reprend les dates et événements de sa vie qui lui semblent les plus marquants. Dans ce document, il est bien moins élogieux à l’égard des Oblats et rappelle que sa mère avait envoyé 5000 dollars àun certain oblat (Albert) Schindeler pour me mettre au courant et me prendre un terrain. Le misérable paie toutes ses dettes avec mon argent et je le quitte après trois mois sans un sou

. - Nous déduisons ces éléments d’informations contenues dans deux articles de La Liberté et le Patriote (6 août 1948 et 28 juillet 1950). Le dernier indique que Blanche se serait mariée à Ponoka, tandis que l’autre ne mentionne pas explicitement Ponoka, mais note que

la seule église se trouvait à 30 miles sur une réserve indienne, à Wetaskiwin, Alta, c’est là que la cérémonie du mariage eut lieu

. La distance actuelle entre Ponoka et Wetaskiwin étant d’environ 40 kilomètres, il est probable qu’André Castelein s’était établi à Ponoka avant le mariage. Quant à la raison du choix de Wetaskiwin, il n’est peut-être pas uniquement lié à la présence d’une église. Il s’agissait très probablement aussi du lieu de résidence de la famille de Blanche (au moment de son décès, ses deux frères et deux de ses sœurs y sont encore domiciliés – La Liberté et le Patriote, 28 juillet 1950). Ces déductions doivent être considérées avec prudence, car nous avons déjà souligné la fiabilité limitée des informations contenues dans ces deux articles. - Dans son

Coup d’œil rétrospectif

, André Castelein n’évoque pas cette tempête, mais attribue plutôt son départ au fait que sa mère lui a fait entrevoir (à tort) la possibilité d’une meilleure situation en Belgique (Jaumain, 2025). - Cet épisode est mentionné tant dans le récit de Marcel Castelein (Ma vie) que dans la chronologie d’André Castelein (Coup d’œil).

- Archives de Matt de la Lande,

Saloon Passenger List – International Navigation Company

, 19 décembre 1900. - Dans une petite note manuscrite datée probablement de 1953 où il dit dédier un de ses livres

aux pionniers du Canada et surtout de l’Alberta

, André Castelein écrit d’ailleurs lui-même avoir vécu cette vie de pionnier de1897 à 1923